전시장 입구에서부터 눈길을 사로잡는 것은 ‘블랜드’의 검(劍)이다. 기사의 기개가 느껴지는 날렵한 강철검 옆에 강철로 만든 단추가 놓여있다. 전시의 전주곡 같은 ‘프롤로그: 이미지로 본 프랑스 복식의 역사’에는 다양한 소재로 만든 단추가 같은 소재의 대표적 물건과 함께 전시돼 있다. 강철 검과 강철 단추, 모피 목도리와 모피 단추 같은 방식이다.

18세기는 격변의 시대였다. 절대 왕정에서 시민 혁명으로 이어지는 이 시기를 후세 사람들은 ‘단추의 황금기’라 부른다. 이전까지의 단추가 다이아몬드, 루비 등 보석으로 만들어진 ‘사치품’이었다면 이 시기부터는 단추가 자신의 정체성을 드러내는 수단으로 기능하기 때문이다. 1부인 ‘18세기:단추의 황금기’에서는 개인과 사회를 반영한 다양한 단추들을 확인할 수 있다. 18세기가 단추의 황금기가 될 수 있었던 이유는 채색 판화 기법이 발명돼 ‘세밀화’를 담은 단추가 폭발적으로 증가했기 때문이다. 사람들은 초상화, 일상의 장면, 고대의 위대한 인물 등을 단추에 새겨 자신을 드러냈다.

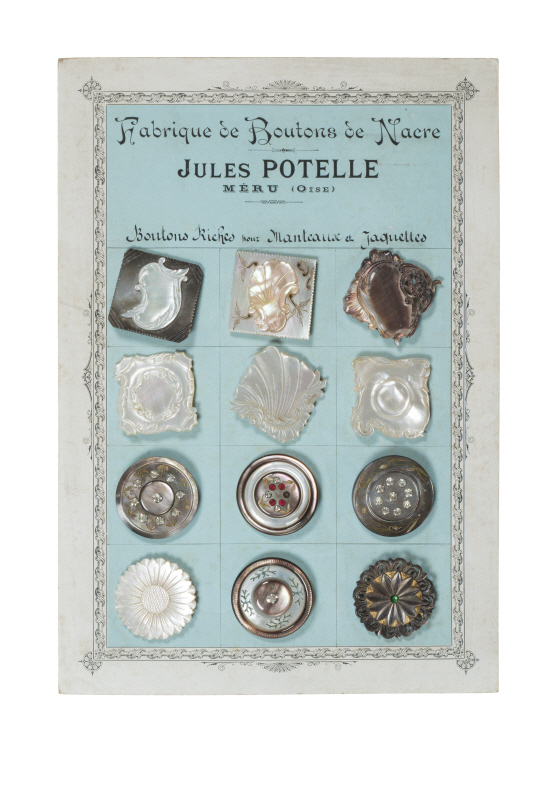

단추 카달로그에 해당하는 ‘단추판’은 산업혁명이 사회를 어떻게 바꿨는지 보여준다. 산업혁명은 가내 수공업 수준이었던 단추 제조업에도 변화를 가져왔다. 1800년대 프랑스에서만 3만명 이상이 단추 산업에 고용됐을 정도다. 복식 산업은 자유로운 경쟁을 추구하는 산업사회의 특성과 잘 맞아떨어졌고, 당시 백화점들은 남성복 도록을 갖추고 산업적으로 생산된 온갖 모양과 크기의 단추를 선보였다. 댄디즘이나 아르누보 같은 새로운 문화양상도 이 시기에 태동했다. 물론 상품보다는 예술작품에 가까운 장인의 작업도 있었다. 이처럼 ‘19세기: 시대의 규범이 된 단추’는 산업화와 제국주의라는 새로운 물결을 조망한다.

이런 단추가 다시 예술로 돌아온 때는 한 세기가 지난 20세기부터였다. 단추에 다시 관심을 가진 예술가들이 생겨났다. 엘자 스키아파렐리의 ‘1937년 컬렉션’은 단추의 역할 변화를 적나라하게 보여준다. 커다란 나비단추는 단추 구멍에 넣는 것조차 불가능하다. ‘디자이너’에 의해 의상이 예술품으로 인식되기 시작했고 단추는 이 작품의 핵심 중 핵심이었다. 두 번에 걸친 세계대전 또한 단추에 영향을 미쳤다. 삼색기 단추, 베레모를 쓴 군인 단추 등이 전쟁 당시 프랑스의 애국주의를 반영하고 있다.

전시의 마지막에는 이 단추들을 제공한 로익 알리오의 단추 이야기가 소개된다. 2011년 프랑스 국립문화재위원회는 그의 단추 컬렉션를 중요문화자산으로 지정했다. 한불 수교 130주년을 기념해 프랑스 장식예술박물관과의 교류전으로 마련된 이 전시는 9월 9일부터 섬유의 도시 대구의 국립대구박물관에서 이어질 예정이다.