비닐봉지와 동물은 차이가 없다. ‘Plastic Bag’ 시리즈에서 동물을 비닐봉지와 합성한 형상으로 표현한 이동헌은 비닐봉지를 ‘사람이 편하게 살기 위한 도구’라고 설명했다. 애완이라 불리는 어떤 동물들은 목소리와 성기를 잃는다. 또 다른 동물들은 사람들 앞에 전시되기 위해 쇠창살 속에서 자유를 잃고, 동물실험이란 이름 아래 생명을 빼앗긴다. 결국 동물은 사람이 더 편한 삶을 살기 위한 비닐봉지인 셈이다. ‘미술관 동물원’과 ‘畵畵 반려·교감’은 이런 사람 중심의 인식을 꼬집는다.

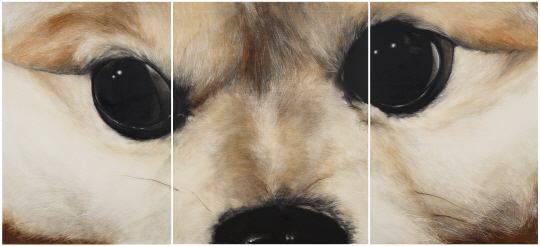

◇비틀린 인간을 바라보는 동물= 서울대학교 미술관에서 전시 중인 ‘미술관 동물원’은 왜곡된 사람의 시야를 바라보는 동물의 시선을 담고 있다. 미술관 한쪽 계단 벽에 상영되는 박승원의 ‘멋지게 울부짖는 사자여!’는 이 시선을 극대화한다. 작가는 우리 속 사자를 향해 발톱을 드러내며 사자의 울음소리를 흉내낸다. ‘동물화된 새로운 자아의 상태’라고 이 상황을 표현한 그는 “동물과의 소통을 위해 비언어적인 수단을 이용한 대화를 시도했다”고 밝혔다. 하지만 사자는 귀찮은 듯 돌아보지도 않고 누워있을 뿐이다. 최민건의 ‘Genome project’시리즈는 반려동물들의 시선을 크게 확대했다. 세로 1.5m·가로 3.5m가 넘는 웅장한 크기의 사진 속 시선에 관객들은 절로 움츠러든다. 작가는 “동물은 길러지는 대상이고 사람은 주체라는 위계관계에 의문을 품었다”며 “사람도 바라봐지는 객체일 수도 있다”고 강조했다. 이 외에도 총 17명의 작가가 50여점의 작품을 선보인다. 정영목 서울대학교 미술관장은 “동물을 사람이 보호하는 것으로만 생각하지 말고 동물의 입장에서 다시 생각할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다. 8월13일까지.

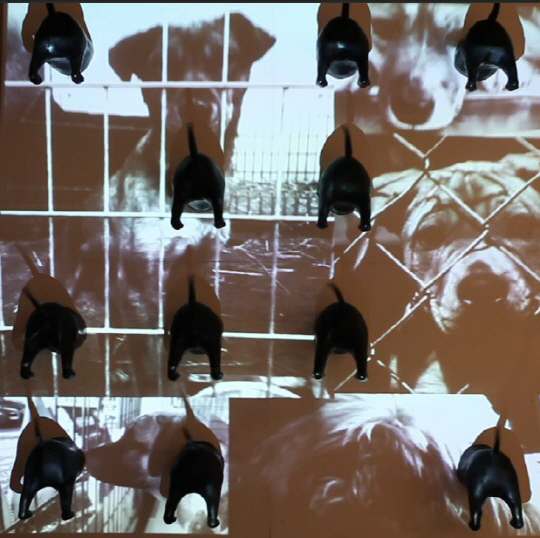

◇동물과 사람의 관계에 주목=세종문화회관 미술관에서 열리는 ‘畵畵 반려·교감’에서는 작가 40여명의 작품 100여점을 전시했다. ‘미술관 동물원’이 ‘인지하지 못하던 동물의 시선’에 집중했다면 ‘畵畵 반려·교감’은 ‘동물과 사람 사이의 관계’에 방점을 찍었다. 방은영의 ‘리테일’은 강아지의 뒷모습을 형상화한 조각이 붙어 있는 스크린에 하루 동안 유기견보호센터로 들어오는 강아지들의 목록과 그 사진을 투영한다. 사진 속 철창에 갇혀있는 유기견의 시선이 사람이 가까이 다가오면 꼬리를 흔드는 얼굴 없는 강아지 모형들과 대비된다. 몸통만 남아있는 강아지 모형은 얼핏 보면 사람이 강아지가 보기 싫어 강제로 파묻어 버린 것 같다. 하지만 강아지 역시 꼬리만 흔들기만 할 뿐 고개를 돌려보지는 않아 사람을 외면한다는 느낌을 지울 수 없다. 정우재의 ‘Bright Place_Walking on time’은 사실적으로 묘사한 두 마리의 강아지와 한 소녀를 그림 속에 담았다. 코를 맞대고 서로 눈빛을 교환하는 강아지 사이를 실제보다 조그마하게 표현된 소녀가 조심스럽게 건너간다. 크기의 왜곡은 ‘두 사람 사이를 오가는 조그마한 강아지’란 전형적인 이미지의 역발상이다. 7월9일까지.