글로벌 금융위기 이후 우리나라 경기변동성이 절반 수준으로 줄어든 것으로 나타났다. 혁신활동이 저하된 가운데 소비와 투자가 위축되면서 나타난 현상으로, 경제 성숙에 따른 자연스러운 결과로 보기 어렵다는 분석이다.

8일 한국은행 조사국 동향분석팀의 이홍직 차장 외 2명이 펴낸 ‘경기변동성 축소에 대한 재평가’ 조사통계월보에 따르면 최근 우리나라 경기변동성 축소 정도는 다른 나라들보다 훨씬 컸다.

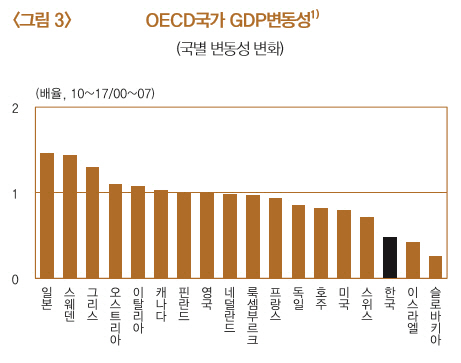

금융위기 이후 경기변동성을 위기 이전 수준과 비교할 때 경제협력개발기구(OECD) 35개국 평균은 0.9배인 데 반해 우리나라는 0.48배에 그쳤다. 이러한 변동성 축소는 국내총생산(GDP)성장률, GDP순환변동치, 경기동행지수 등 주요 경기지표 모두에서 나타났다.

우리나라의 경기변동성 축소 요인을 GDP 지출부문별로 살펴보면 민간소비(0.52배)와 재고투자(0.78배)가 대부분을 차지한 것으로 드러났다. 이는 민간소비 변동성은 오히려 확대되고 재고투자는 위기 이전과 별 차이가 없는 주요7개국(G7) 평균과 반대되는 모습이다.

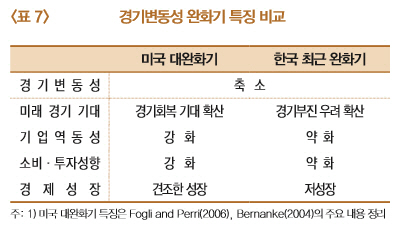

일반적으로 경기변동성이 줄어드는 것은 경제가 발전하고 경기조절기능이 향상됨에 따라 자연스럽게 나타나는 현상일 수 있다. 그러나 연구진은 우리나라의 경우 이와 다르다고 지적했다. 미국, 영국 등 주요국은 기업의 혁신활동이 활발한 가운데 재고관리기술이 좋아지고 경제구조가 발전하면서 경기변동성이 낮아졌지만, 우리나라는 기업의 혁신활동과 함께 경제주체들의 소비와 투자성향이 모두 떨어진 결과라는 분석이다.

특히 우리 가계는 금융위기 이후 경기에 대한 비관적 전망이 커진데다 빚부담과 노후불안까지 겹치면서 예비적 저축을 크게 늘리고 있다. 소득이 늘어도 소비 대신 저축을 더 많이 늘린다는 뜻이다. 그 결과 2010~2015년 우리나라의 가계 순저축률 상승폭은 OECD 국가 중 세 번째로 컸다.

우리나라의 생산성 둔화 속도가 주요국 중 최고 수준으로 빠르다는 점도 경제 활력을 떨어뜨리는 원인으로 꼽혔다. 2011~2015년 동안 우리나라 총요소생산성 증가율 둔화폭은 OECD 국가 중 두 번째로, 노동생산성 증가율은 세 번째로 컸다. 이에 대해 연구진은 “경기적 요인에 노동시장의 이중구조 고착화, 서비스업 고도화 지연 및 한계기업 구조조정 지체 등 구조적 요인이 겹치면서 자원의 효율적 활용이 제약됐기 때문”이라고 평가했다.

이밖에 기업의 비관적 경기전망이 굳어지고, 재화 및 서비스시장의 효율성을 저해하는 각종 규제가 많다는 점도 경기변동성 축소 원인으로 지적됐다.

연구진은 “최근 우리나라의 경기변동성 축소를 기업의 혁신활동이 활발한 가운데 이루어진 주요국의 ‘변동성 대완화’와 동일한 현상으로 평가하는 건 적절하지 않다”면서 “이면에 내재한 문제점을 명확히 인식하고 경기회복 모멘텀 확충을 위한 정책적 노력을 강화해야 한다”고 주문했다. 특히 우리 가계부문이 채무부담, 노후불안 등에 짓눌려 허리띠를 졸라매고 있는 만큼 일자리 창출을 통한 가계소득 기반 확충에 역점을 둬야 한다는 지적이다.

이어 “민간소비가 부진한 상황에서 순환주기가 짧은 수출이 성장을 주도하면 경기가 소순환에 그칠 소지가 있다”며 “소비 등 내수 동향에 보다 유의하면서 경기흐름을 판단해야 한다”고 강조했다.