계절이 바뀌는 시기라 그런지 “옷장이 가득해야 든든하다”는 이가 있는가 하면 “냉장고가 꽉 차면 걱정이 없다”는 사람, “지갑이 두둑해야 안심”이라는 사람도 있다. 채우고 싶은 곳은 제각각일진대 그 중 “책장이 빽빽하면 행복하다”는 이들도 있을 터. 책 사랑이 유난했던 인물이 바로 조선 르네상스의 군주 정조(1752~1800·재위 1776~1800) 임금이다. 그는 책과 책장을 소재로 ‘책가도(冊加圖)’라는 한국 고유의 그림 분야를 개척하게 한 최고의 예술 후원자였다.

조선에서는 예조 산하 도화서가 왕실과 정부를 위한 그림을 전담했다. 정조는 도화서 화원을 대상으로 ‘녹취재’라는 시험을 통해 ‘자비령대화원’을 별도 선발하고 왕명으로 규장각에서 일하게 했다. 정조는 사대부의 학풍을 바로잡는 문체반정(文體反正)을 일으켜 왕권을 강화하려 했고 학문 진흥을 목적으로 한 규장각은 그 핵심 기구였다. 왕은 규장각 특임화가 선발 시험인 녹취재의 화제(畵題)를 직접 출제하고 채점했다. 요즘으로 치자면 주요 정책분야의 공무원 선발시험에서 대통령이 직접 논술 주제를 발표하고 심사하는 격이라고나 할까. 정조 8년이던 1784년 국왕은 ‘책가(冊架)’를 화제로 내놓았다. 산수, 인물이 아닌 책가를 그리게 한 것은 문치주의의 재천명이었다. 책가도를 잘 그려 선발된 자비령대화원은 왕실의 병풍용 그림을 제작하고 명예를 얻었지만, 신윤복의 아버지 신한평이나 이종현 등의 화원은 실력파였음에도 잘 못 그렸다는 이유로 귀양보내지기도 했다.

정조는 어좌(御座) 뒤를 지켜온 ‘일월오봉도’ 병풍을 걷고 ‘책가도’ 병풍을 둘러쳤다. ‘일월오봉도’는 해와 달, 다섯 개의 산봉우리 등 변하지 않는 자연을 통해 왕권의 절대성을 강조한 그림으로, 1만원권 지폐에서 세종대왕의 배경을 채우고 있다. 그림을 바꾼 정조는 신하들에게 “경들도 보이는가?”라며 이같이 말했다.

“책이 아니라 그림일 뿐이오. 예전에 정자(程子)가 ‘비록 책을 읽을 수 없다 해도 서실에 들어가 책을 어루만지면 오히려 기분이 좋아진다고 했는데, 나는 그 의미를 이 그림으로 인해 알게 됐소.…요즘 사람들이 즐겨보는 병든 글을 어떻게 하면 바로잡을 수 있단 말인가? 내가 이 그림을 만든 것은 이 같은 뜻을 담아두기 위한 것도 있소.” (오재순의 1791년 기록 ‘홍재전서’ 중에서)

그림 한 점이 전하는 메시지는 문체반정 그 자체였다. 강렬했다. 정조 시절 최고의 책거리 화가는 김홍도였다지만 남아 전하는 것은 한 점도 없다. 다만 김홍도를 계승해 책가도 부문에서는 쌍벽을 이룬 이형록(1808~1883 이후 사망)이 그 위용을 전하고 있다.

이형록은 할아버지 이종현, 아버지 이윤민을 비롯한 삼촌·사촌들이 도화서 화원이었고 ‘조선왕조실록’ 등에 가문 대대로 책가도를 잘 그렸다고 이름이 남은 화가다. 손자 이덕영까지도 이름난 화원이 됐다. 국립중앙박물관이 소장한 총 15점의 책가도 중 2점이 이형록의 작품이다.

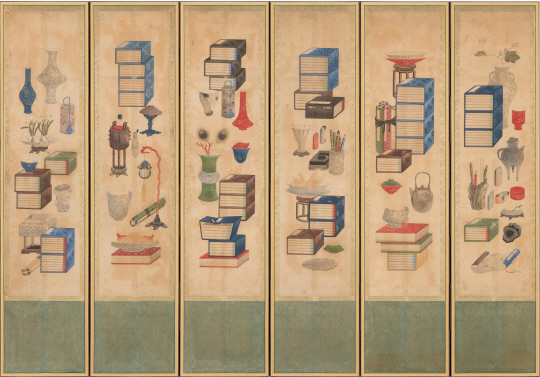

짙은 암녹색 바탕에 총 10폭으로 이뤄진 ‘책가도’ 병풍은 이형록의 최고 수작이다. 정갈한 선비의 책장은 층층이 책이다. 쌓인 책과 책장을 표현하는 데 서양식 원근법인 투시도법이 사용돼 기존의 한국 그림과는 전혀 다른 맛이 난다. 여기다 중간중간에 놓인 당시 최신 문물을 보여주는 기물들이 세련미를 더한다. 이 정도를 다 가진 선비라면 세상에 부러울 게 없을 듯하다.

오른쪽 첫 폭부터 뭐가 있나 보자. 분홍 꽃술이 흰 꽃잎을 물들인 살구꽃이 눈에 띈다. 중국에서는 과거에 합격한 선비에게 살구꽃 아래에서 향연을 베풀어줬다는 기록이 있어 살구꽃은 과거급제와 입신양명의 상징성이 담겨 있다. 잎의 뒷면은 앞면보다 좀 연하게 칠한 것은 이형록의 다른 책가도에서도 드러난다. 살구꽃 꽂은 화병 어깨에 귀족적 보랏빛으로 천을 두른 것도 이채롭다. 둘째 폭 중간에 놓인 새빨간 그릇과 녹색 뚜껑의 도자기 등 그림에 등장하는 자기들은 대체로 당시 청나라에서 수입한 색이 고운 분채(粉彩)자기와 고풍스런 송나라 자기를 모조품, 고대 청동제기를 흉내 낸 미니어처 등이다. 세 번째 폭에는 알뿌리를 반쯤 드러낸 수선화가 있다. 수선화는 신선 선(仙)자가 쓰여 신선처럼 살기를 바라는 마음을 뜻한다. 그 옆에 자리잡은 회색 도자기는 빙열로 보기에는 다소 과장돼 마치 깨진 도자기를 복원한 듯한 방가요병(倣哥窯甁)으로 보인다. 책장 꼭대기의 국화는 추위에도 꽃을 피워 늙지 않는 기쁨, 무병장수를 의미한다. 국화를 꽂은 화병의 푸른색이 기품있다. 역시나 청나라에서 수입된 도자기다. 한류가 세계로 퍼졌듯, 17세기 무렵에는 중국풍이 대유행이었다. 특히 17세기 유럽에서는 이처럼 선명한 색을 선호한 ‘시누아즈리(chinoiserie·중국 취향)’가 인기였고 이같은 세계적 추세는 조선의 상류층에도, 일본에도 파고들었다.

다섯 번째 폭 책장 중심부에 녹색 병에 공작 깃털이 꽂혀 있는데, 공작은 문금(文禽)이라 불리며 문인의 관복 흉배에 새겨졌던 소재라 문인으로 높은 관직에 오르는 것을 상징한다. 그림 전체를 두고 봤을 때 한가운데에 해당하는 여섯 번째 폭 하단에 아라비아 숫자가 적힌 시계가 매달려 있어 단연 눈을 사로잡는다. 아라비아 숫자가 적힌 자명종 시계가 17세기 명나라 사신을 통해 우리나라에 들어왔지만 19세기에도 시계는 실제로 보기 어려운 귀한 물건이었다. 흥선대원군 초상에도 시계가 그려질 정도로, 시계는 앞서 가는 신문물로서 문인의 정체성을 은유했다.

화가는 대여섯 권씩 포개진 책을 그리면서 일부러 앞뒤 좌우로 들쭉날쭉 쌓았다. 구도의 단조로움을 피하기 위한 것이었을테지만 원근법과 음영법을 자유자재로 구사하며 자신의 실력을 뽐내고 싶은 마음도 없지 않았을 듯하다. 아홉 번째 화폭에는 귤과 석류가 담긴 접시가 놓여있다. 방 주인의 간식은 아니다. 귤은 길하다는 뜻의 중국어 길(吉)과 발음이 비슷해 행운을 상징한다. 다량의 씨로 꽉 찬 석류는 다산과 자손번창을 기원하는 의미라 다른 책가도에서는 참외·오이도 등장한다. 그 옆으로 부귀영화의 모란꽃이 보이고 아래로 뒤집힌 잉어 모양 장식물이 보인다. 이는 잉어가 변해 용이 되는 어변성룡(漁變成龍)의 고사를 바탕으로 부귀와 출세를 기원한다.

구석구석 뜯어보는 책가도 속 숨은그림찾기의 묘미는 병풍의 아홉 번째 폭, 그림 전체의 좌상단에 위치한 인장함이다. 말 그대로 도장을 담은 상자다. 멋스럽게 서 있는 도장들 사이로 눕혀져 사각 인장의 글씨를 드러내는 것이 있으니 ‘이응록 인’이라는 붉은 이름이 선명하다. 이형록은 57세이던 1864년에 이응록으로 개명했고, 7년 뒤인 1871년에는 이택균으로 또 한번 이름을 바꿨다. 그는 개명한 이름을 이 같은 ‘은인(隱印)’ 방식으로 그림에서 드러냈다. 원칙적으로 왕실의 명으로 그림을 제작하던 도화서 화원은 그림에 자신의 서명을 할 수 없었지만 이형록은 이렇게 이름을 남겨서 후대의 우리가 그 실력을 확인할 수 있게 했다.

이형록의 ‘책가도’는 국립민속박물관 소장품으로도 만날 수 있는데 책장을 없애고 책과 기물만 그린 것이 특징이다. 등장하는 물건들은 대부분 엇비슷하게 반복된다. 민길홍 국립중앙박물관 학예연구사는 “독서중시 경향, 중국 신문물에 대한 취미 외에도 다산, 출세 등 당시 조선인들이 꿈꿨던 길상적 소망이 담겼기에 보통 책가도에는 동일한 기물이 반복적으로 나타나 구성·배열·수준 등의 차이는 있으나 그 종류와 기법 등이 동일하다”면서 “국립중앙박물관 소장의 책가도와 국립고궁박물관 소장의 책가도의 경우 소재와 화풍이 동일하다 못해 화면 전체 구성이 반복 재생산되는 예도 있었다”고 설명했다. 조선 후기 “귀인(貴人)으로 책거리를 벽에 장식으로 도배해 바르지 않은 사람이 없었다”는 기록이 전할 정도로 대유행이었고 왕이 사랑했던 책거리는 양반 상류층의 장식그림으로, 저잣거리 사람들의 민화로 두루 그려지게 됐다.