“2020년대 중반까지 중국은 패권국으로의 입지를 굳히려 할 겁니다. 그때가 되면 지금처럼 주변 약소국들을 건드리는 수준을 넘어 한국과 같은 미들파워(중견국)에도 강하게 압박하며 공공연하게 영향력을 발휘하려 할 겁니다.”

중국 주재 경험이 풍부한 정부의 한 당국자가 내놓은 중국의 대외전략이다. 시진핑 국가주석이 오는 2023년까지는 중국 현대화 등과 같은 자국 내 이슈에 집중하기 위해 한국과 같은 중견국 이상의 국가들과는 가급적 직접적인 충돌을 피하겠지만 그 이후에는 보다 공세적인 외교·안보전략을 펼 수도 있다는 의미다. 그 전조가 보이고 있다. 문재인 대통령의 최근 3박4일 방중 과정에서 ‘한국 홀대’ 논란이 벌어진 것도 패권에 취해 오만해지고 있는 중국의 단면을 보여준다. 특히 북한 문제에 발목이 잡혀 우리로서는 중국에 당당하게 대응하기 힘든 현실이다. 따라서 한미동맹을 더욱 굳건히 해 이를 대중외교의 지렛대로 삼아야 한다는 의견이 적지 않다. 국회 국방위원회 고위관계자는 “한중외교가 힘을 발휘하려면 한미동맹이 바탕이 돼야 한다”며 “중국과 동반자 관계를 발전시키되 한미동맹의 핵심적 이익에 침해되지 않도록 해야 한다”고 지적했다.

우리 자체적으로 대북 핵 억지력을 높이는 것도 필요하다. 이렇게 되면 북한이 대화의 테이블로 나오도록 압박하는 효과가 있어 한반도 문제 해결 과정에서 중국에 휘둘릴 우려가 그만큼 감소하기 때문이다.

2023~2025년 이후를 바라보고 대중관계의 변화에 대비해야 한다는 목소리도 정계와 외교·경제 전문가들 사이에서 제기되고 있다. 중국과 동반자 관계를 발전시키려면 한국이 국방·외교·경제의 주요 전략적 분야에서 대등한 입장에서 협상할 수 있는 토대를 갖춰야 한다는 것이다. 우리의 전략적 잠재력을 극대화해 주변국이 함부로 건드릴 수 없는 ‘고슴도치’ 전략으로 외교·안보 근육을 키워야 한다는 뜻이다.

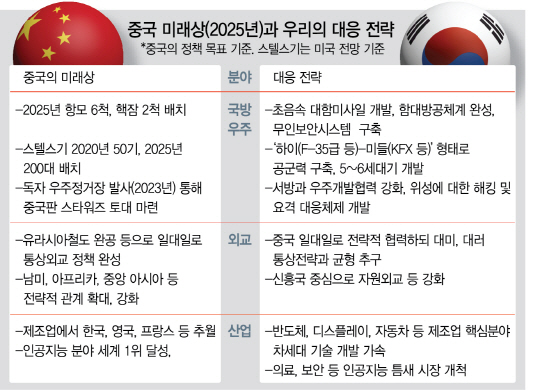

우선 외교·통상에서 2020년대의 중국은 주요2개국(G2)의 한 축으로서의 면모를 한층 다질 것으로 보인다. 유라시아철도를 2025년까지 완공하고 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 체결에 속도를 내는 등 ‘일대일로’ 전략이 구체화될 시기이기 때문이다. 그만큼 중앙아시아와 동남아시아에서의 영향력이 커질 가능성이 높다. 특히 동남아권은 우리의 수출 해상항로가 대부분 지나가는 곳이어서 중국이 남중국해 등에서 항행을 통제하면 한국의 생존은 ‘베이징’의 입김에 좌우되고 만다. 따라서 해양 세력과의 외교·안보적 협력을 강화해야 할 필요가 있다. 그런 차원에서 남중국해 등에서의 항행 자유를 외치는 동남아국가연합(ASEAN·아세안) 국가들과 관계를 발전시키려는 현 정부의 신남방정책을 안보 분야로 한층 확대해야 할 것으로 보인다.

이 밖에도 2025년까지 제조업 분야에서 한국 등을 제치겠다는 중국의 ‘메이드 인 차이나 2025’ 전략에 대응해 반도체·디스플레이·자동차 등 한국이 아직 우위를 점하고 있는 분야의 기술 격차를 한층 벌리고 중국이 소재와 부품 분야에서 한국에 대한 의존도를 유지하도록 해야 한다는 게 산업계의 제언이다. 인공지능(AI) 분야에서는 이미 연구인력과 투자 규모, 사용인구 규모에서 절대적으로 열세인 만큼 전반적인 경쟁보다는 한국이 강점을 가진 의료·보안 등 전문 AI 분야에서 활로를 찾아야 할 것으로 전망된다.

국방·우주 분야에서의 대비도 시급하다. “지난해 방공식별구역(KADIZ) 침범 논란처럼 공중이나 바다에서 중국과 마찰이 빚어질 소지가 상존한다”며 “제해·제공 능력을 향상시켜야 한다”는 게 안보전문가들의 제언이다.

서해의 경우 폭이 좁은 특성을 활용해 상대국 함대를 견제할 수 있도록 국산 초음속순항대함 미사일 개발에 속도를 내고 거꾸로 상대방의 순항미사일 견제를 막기 위해 우리 함대의 함대 방공 능력을 확충하는 게 중요하다고 국방 전문가들은 입을 모은다.

공군력의 경우 중국은 이미 물량 면에서 한국을 크게 압도하고 있지만 8년 후에는 질적인 측면에서도 한중 간 균형이 깨질 가능성이 크다. 지난 2011년 2월 로버츠 게이트 당시 미국 국방장관의 의회 보고에 따르면 중국은 2025년까지 레이더에 잘 잡히지 않는 스텔스기를 200대나 보유할 것으로 전망됐다. 그즈음 한국의 스텔스기가 F-35 40대에 불과할 것을 감안하면 상당한 차이다. 따라서 현재 북한의 낙후된 공군력을 상정해 ‘하이-로급 전략’을 주변 강국들의 공군력 증강에 발맞춰 ‘하이-미들급 전략’으로 전환해 제공력을 뒷받침해야 할 것으로 보인다.