기획재정부의 관계자는 1일 “회생 가능성이 낮은 한계기업이 정부 지원으로 연명하거나 한 기업에 지나치게 많은 지원이 쏠려 형평성을 해치는 일을 막기 위해 ‘지원졸업제’를 추진하겠다”며 “오는 10일 발표하는 재정지출 개선 방안에 포함시킬 것”이라고 1일 밝혔다.

구체적인 시행 방법은 분야별로 지원 횟수나 누적 지원 금액의 한도를 두고 이를 넘어가면 지원을 중단하는 방식이다.

R&D 자금의 경우 횟수를 제한한다. 기초연구·응용연구·기술사업화 등 부문별로 3~10회 이상 지원을 받지 못하게 하는 것이다. 가령 한 기업이 기초연구 R&D 지원금을 10번 받았다면 더 이상 해당 지원은 하지 않는 식이다. 부분별 지원 한도는 기재부와 중소벤처기업부가 막바지 조율을 하고 있다.

중소기업진흥공단의 정책자금 융자는 누적 지원액에 한도를 둘 방침이다. 정책자금은 기업 경영에 쓰는 운전자금과 시설 투자에 쓰는 시설자금이 있는데 이 가운데 운전자금만 규제하는 방안이 유력하다. 시설투자는 일자리 창출과 밀접한 연관이 있어 규제가 역효과를 불러올 수 있다는 판단에서다. 한도는 수십억원 수준에서 결정될 것으로 보인다. 보통 운전자금은 한 번 지원할 때 기업당 3억~5억원인데 누적 지원액이 수십억원을 넘어간다면 재정으로 연명하는 한계기업일 가능성이 크다는 게 정부 판단이다.

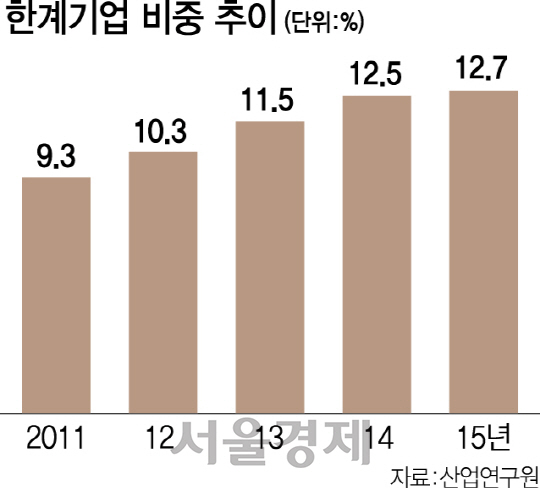

정부가 지원졸업제를 추진하는 이유는 해마다 한계기업이 불어나는 가운데 무분별한 재정 지원이 한계기업 증가에 일조하고 있다는 반성에 따른 것이다. 한계기업이란 3년 연속 영업이익으로 이자비용조차 대지 못하는 기업을 말한다.

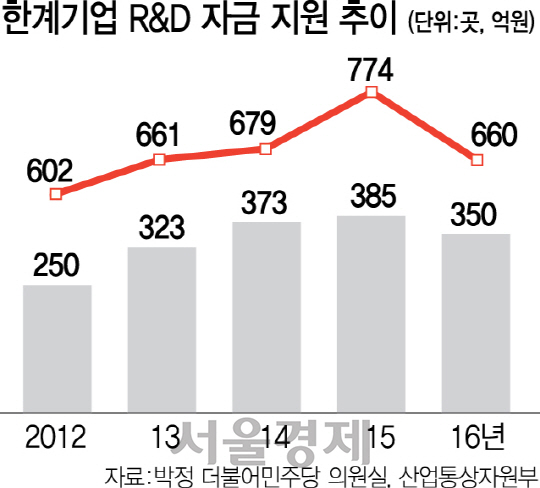

산업연구원에 따르면 2011년 전체 기업 중 9.3%였던 한계기업은 2013년 11.5%, 2015년 12.7%까지 늘어났다. 한계기업에 대한 재정 지원도 덩달아 늘어나 R&D 자금의 경우 2012년 602억원, 2013년 661억원, 2014년 679억원, 2015년 774억원 등 증가일로에 있다. 이 금액은 산업통상자원부 지원에만 한정된 것이어서 전 부처로 대상을 확대할 경우 한계기업에 흘러가는 나랏돈은 훨씬 많을 것으로 보인다. 정부 지원으로 연명하는 한계기업이 많아지면 산업구조 개혁이라는 정부의 혁신 과제도 차질을 빚는다.

한계기업 여부를 떠나 한 기업에 너무 많은 지원이 돌아가면 다른 기업들이 지원받을 몫이 줄어든다는 문제도 있다. 기재부 관계자는 “장기간 정부 지원을 받는 기업이 많아지면 도움이 절실한 창업·벤처기업은 지원을 제대로 못 받는 문제가 생긴다”고 지적했다. 실제로 대표적인 정책금융기관인 산업은행의 경우 설립한 지 10년이 넘는 기업에 대한 대출 지원이 약 60%에 이른다.

지금도 한 기업에 지나치게 많은 지원이 쏠리는 것을 막는 제도가 있기는 하다. 중기부는 지난해부터 5년간 정부·지방자치단체 42개 사업의 지원 액수가 총 100억원이 넘거나 횟수가 10번을 넘어가는 기업에 대한 지원을 자제하는 ‘지원한도제’ 시범 사업을 실시하고 있다. 하지만 이 제도는 기준이 넘어가도 지원을 끊는 식의 강제성이 없어 한계가 있다는 지적이 많다. 중기부가 재원을 조정할 수 있는 권한이 없다는 점도 문제다. 나랏돈을 관리하는 기재부가 강제성 있는 지원졸업제를 직접 추진하겠다고 나선 이유가 여기에 있다.

중소기업계도 초기 기업을 비롯한 다양한 회사에 정부 지원을 형평성 있게 배분하는 정책이 필요하다는 데는 공감하고 있다. 하지만 지원졸업제와 같은 강력한 제도는 선의의 피해자를 불러올 수 있다는 우려도 나온다. 김경만 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “재정 지원 사업의 유형에 따라 지원 기간과 금액의 규모가 천차만별이기 때문에 일률적인 기준을 들이대면 꼭 지원이 필요한 기업이 피해를 받는 사례가 나올 수 있다”고 지적했다.