거제도 멍게 양식장에서 일하는 40대 A씨는 삼성중공업과 대우조선해양(042660) 하청업체에서 10년 넘게 취부 일을 했다. 취부는 설계도면을 보고 선체 철판이나 블록 등을 3㎜ 오차 안에서 가용접하는 섬세한 작업이다. 하지만 A씨는 두 달 전 일자리를 잃고 생계를 위해 전문지식과 관계없는 양식장으로 일터를 옮겼다.

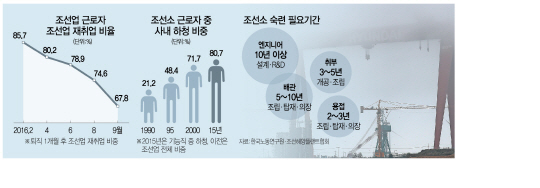

혹독한 구조조정으로 조선업계의 숙련인력이 썰물처럼 이탈하고 있다. 한국조선해양플랜트협회에 따르면 지난 2015년 20만명을 넘어섰던 조선업 근로자 수는 지난해 13만명, 올해 10만명을 밑돌 것으로 전망된다. 급격한 인력 감축에 A씨처럼 10년 넘게 현장을 지키던 기능직들도 짐을 싸고 있다. 2015년 17만명에 달했던 기능직들은 지난해 상반기 11만명 아래로 줄었고 이들 10명 중 4명은 현장으로 돌아오지 못하고 있다. 한국노동연구원에 따르면 조선업에서 퇴직한 뒤 1개월 후 재취업한 비율은 85%에서 67%선(2016년 기준)으로 추락했다. 업계는 국내 대형 조선업체들이 수주 가뭄에 시달리며 순환휴직에 돌입한 탓에 퇴직자들의 재취업은 훨씬 악화됐을 것으로 본다.

문제는 최근 3년간 10만명에 달하는 숙련인력이 현장을 떠나면서 국내 조선업의 기반도 급속히 흔들리고 있다는 점이다. 조선업의 경우 설계와 연구개발(R&D)을 맡은 엔지니어는 10년 이상, 배관은 5~10년, 취부 3~5년, 용접은 2~3년 근무해야 숙련인력이 돼 생산성이 높아진다. 인력 이탈을 두고 업계가 “10만명이 마지노선”이라고 목소리를 높이는 것도 최근 개선되는 업황 때문이다. 영국 조선·해운분석기관 클락슨리서치는 지난해 세계 선박발주량은 78.3% 뛴 2,322만CGT(표준화물선 환산톤수)에다 올해 2,780만CGT, 오는 2020년까지 3,470만CGT로 발주량이 많아질 것으로 예측한다. 세계 경기 회복에 따른 무역 확대와 국제유가 상승, 노후선박 교체시기가 맞물리며 업황이 개선되는 초입기라는 분석이다. 세계 시장에서 한국의 점유율(수주량 기준)은 지난해 27.7%, 중국은 39.5%, 일본은 8.6%다. 지금처럼 인력이 연 4만명가량 급감하면 시장 회복으로 선박 발주량이 늘어도 만들 근로자가 없어 점유율이 하락한 일본의 전철을 밟을 수 있다는 지적이다.

지난 1970년대 16만명의 근로자, 세계 시장 점유율 50%를 차지했던 일본은 두 차례 강도 높은 구조조정을 단행하는 과정에서 인력이 5만명까지 줄었다. 전국의 조선학과가 사라졌고 핵심 인력이 줄어들며 결국 시장을 한국과 중국에 내줬다. 고용의 질과 임금도 낮아졌다. 최근 영업이 개선된 이마바리조선소의 경우 비정규직 하청인력이 90%에 달한다. 중국과 경쟁하기 위해 인건비를 줄인 탓이다.

업계는 조선업 구조조정이 일본 모델을 밟느냐, 한국식 구조조정으로 가느냐의 갈림길에 서 있다는 진단이다. 1990년대 사내 하청이 20%였던 국내 조선 현장은 현재 70%대로 올라섰다. 특히 높은 곳에서 일하는 발판과 유해물질이 포함된 도료를 다루는 후행도장 등 위험 작업은 하청이 맡고 직영인력은 상대적으로 안전한 작업에 몰려 있다. 하지만 임금과 고용안정성은 정규직이 더 높은 구조에다 연공서열식 호봉제를 채택하고 있다. 이 때문에 국내 한 대형조선소는 독일처럼 작업 위험과 난이도에 따라 월급을 차별화하는 직무급제 도입을 노사가 협의 중이다. 숙련된 인력을 정규직화하는 대신 고임금 정규직의 양보를 얻어내 전체 인건비를 줄여 경쟁력을 개선하기 위해서다. 익명을 요구한 국책연구원 연구위원은 “비정규직 비중이 일정 수준 이상으로 높으면 숙련 기술의 축적이 어렵고 생산성도 떨어진다”며 “노사 대타협을 통해 기울어진 구조를 바로잡을 필요가 있다”고 설명했다.