서울경제신문이 청소년을 대상으로 경제교육에 나선 것은 한국적 병폐인 교육격차 해소에 조금이라도 보탬이 되기 위해서다. 공교육을 대체할 수는 없지만 소외계층 어린이들에게 일상생활에 필요한 경제관념을 심어줌으로써 계층이동의 작은 사다리를 제공하겠다는 취지다. 첫 사업 대상으로 소외계층 어린이들이 주로 이용하는 지역아동센터를 선택한 것도 이러한 이유에서다.

지난 1990년대 후반 외환위기 이후 한국에서 ‘개룡남’으로 상징되는 계층 상승의 사다리는 사실상 사라졌다. 시장 자유화와 개방으로 경제의 효율성은 높아졌지만 형평성은 약화되면서 빈부격차와 도농 격차가 커진 탓이다. 이러한 두 가지 격차는 교육격차로 이어졌고 계층 이동의 ‘촉매제’ 역할을 했던 교육은 오히려 신분을 고착시키는 ‘접착제’가 돼버렸다.

통계청 ‘초중고 사교육비 조사’를 보면 2016년 서울 지역 가정에서 지출한 월평균 사교육비는 35만2,000원으로 읍면 지역의 16만6,000원보다 18만원 이상 많았다. 10년 전인 2007년에 서울 23만5,000원, 읍면 9만2,000원으로 14만원의 차이를 보였다는 점을 감안하면 차이가 더욱 벌어진 것이다.

소득별 교육비 격차는 더욱 커진다. 같은 해 소득 700만원 이상 가구의 월평균 사교육비 지출액은 44만3,000원. 이 액수는 소득에 따라 줄어 월소득 200만원 미만 가구의 경우 9만8,000만원까지 떨어졌다. 100만원 미만 가구의 사교육비는 고작 5만원이다.

‘서울 고소득층 자녀’와 ‘시골 저소득층 자녀’는 같은 의무교육을 받더라도 실제로는 몇 배의 교육격차를 경험한다. 국회 교육문화체육관광위원회 소속 박경미 더불어민주당 의원의 분석에 따르면 ‘서울 지역 월소득 600만원 이상’ 학생과 ‘읍면 지역 월소득 200만원 미만’ 학생의 1인당 사교육비는 일반계 고등학교에서 최대 8.4배까지 벌어졌다.

교육격차는 공교육에서도 마찬가지다. 농어촌에서는 급격한 학생 수 감소로 소규모 학교가 늘어나다 보니 교육여건 자체가 취약하다. 2개 이상의 학년을 한 교실에서 운영하는 ‘복식학급’, 전공과목 외에 다른 과목까지 맡아 가르치는 ‘상치교사’가 농어촌에 몰려 있는 것은 이런 현실을 적나라하게 보여준다. 주변 여건상 대도시 고소득 가정 자녀들보다 각종 사교육과 문화적 혜택을 받지 못하는 아이들이 공교육에서마저 소외되고 있는 것이다. 이런 격차는 고스란히 ‘점수’로 이어진다. 지난 수년간 지역별 수능점수를 분석해보면 일관되게 대도시>중소도시>읍면 순이다. 박 의원은 “무너진 교육 사다리가 복원되고 교육이 희망의 상징으로 다시 자리매김하기 위해서는 소외계층 아이들의 교육을 위한 다양한 투자가 필요하다”고 말했다.

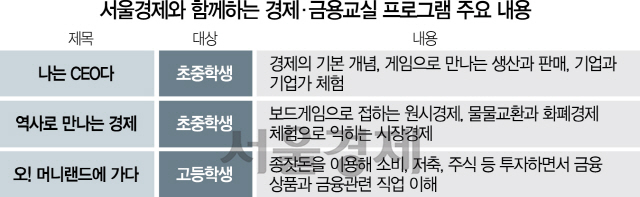

서울경제신문은 앞으로 소외계층 아동과 청소년을 대상으로 한 경제교육을 전국으로 확대하고 ‘삶의 현장’에서 경제를 체험할 수 있는 프로그램을 중점적으로 진행하기로 했다. 어린이들이 생생한 체험을 통해 시장원리와 경제·금융생태계를 피부로 느끼도록 해 소외계층의 교육사다리를 새로 놓을 수 있는 경제교육 프로그램을 선보일 계획이다. /김능현·진동영기자 nhkimchn@sedaily.com