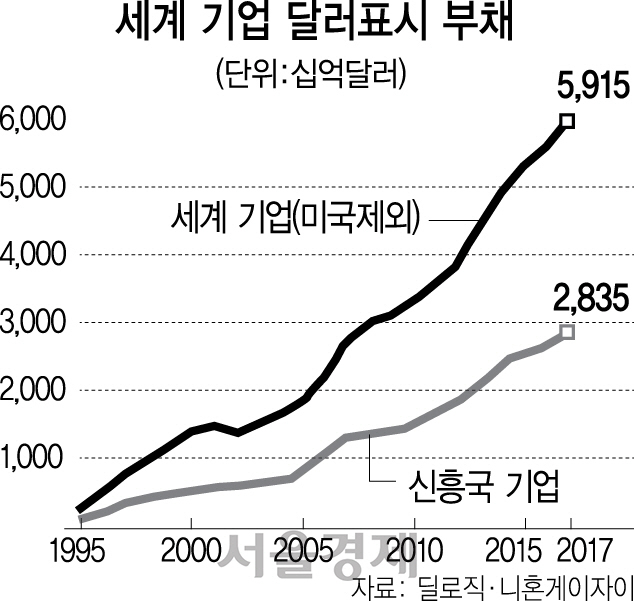

니혼게이자이신문은 19일 금융정보 업체 딜로직 자료를 인용해 지난해 금융기관 및 공기업을 제외한 세계 기업들이 은행과 기관투자가로부터 조달한 달러화 표시 부채가 21조856억달러(약 2경2,507조원)로 사상 최대치를 기록했다고 보도했다. 미국 기업을 제외한 달러화 부채는 5조9,150억달러로 글로벌 금융위기가 터진 지난 2008년 이전 대비 2배로 치솟았다. 이는 지난해 사상 최고치를 찍은 일본 명목 국내총생산(GDP) 546조엔의 1.2배에 달하는 액수다. 성장성에 대한 기대감으로 투자가들이 적극적으로 융자에 나섰던 신흥국 기업들의 달러 부채 역시 2조8,350억달러로 사상 최대치를 나타냈다.

연준이 금융위기 타개를 위해 양적완화를 도입한 2009년 3월부터 2014년 10월 종료 시점까지 세계 기업들은 저금리로 거액의 달러를 앞다퉈 조달해왔다. 달러는 세계 기축통화인데다 신흥국 등 경제구조가 취약한 현지 화폐 대비 변동성도 크지 않기 때문이다.

하지만 미국 금리가 본격적인 상승궤도에 오르면 기업 부채가 세계 경제의 강력한 뇌관이 될 수 있다는 점에서 시장의 위기감이 점차 커지고 있다. 도널드 트럼프 미 행정부가 보호무역 기조를 고수하며 달러화 약세가 이어지고 있지만 금리 인상과 함께 달러화가 강세로 전환되면 기업의 달러화 부채 상환 부담은 그만큼 급증할 수밖에 없기 때문이다.

특히 문제는 신흥국이다. 그 중에서도 원자재 가격 하락과 정치혼란에 휩싸인 남아프리카공화국이나 브라질·멕시코 등은 자국 경제성장률보다 빠른 속도로 달러화 부채를 늘려 달러화 상승에 그만큼 취약한 실정이다. 중국은 GDP 대비 달러화 채무 비중이 4% 정도지만 규모는 4,900억달러로 막대한 수준이다. 신문은 “신흥국 기업의 달러 차입이 늘어난 데는 2016년 12월 정점에 달했던 달러화 가치가 최근 13% 이상 떨어진 것이 영향을 미쳤다”며 달러화가 강세로 돌아설 경우 이들 국가의 기업들이 적잖은 타격을 받을 수 있다는 점을 시사했다. 여기에 신용도가 낮은 신흥국 기업들의 차입이 주로 1년 이하의 만기에 집중돼 있다는 점도 우려를 키우는 대목이다.

신문은 “구로다 하루히코 일본은행 총재도 달러 채무와 관련해 ‘간과할 수 없는 취약점’이라고 경고했다”며 “환율에 따라 기업 부채가 국제금융시장을 뒤흔들 수 있다”고 경고했다.