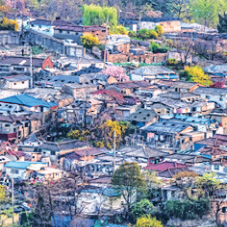

서울 노원구 중계동 일대 아파트 밀집지역을 벗어나 불암산 자락으로 오르다 보면 산골짜기를 따라 제법 규모가 큰 마을이 자리 잡고 있다. 중계동 104의 지번을 가진 곳이어서 ‘백사마을’이라고 불리는 곳이다. 산만 넘으면 남양주시이니 서울 동쪽 끝자락 마을인 셈이다. 18만8,900㎡의 마을에 1,100여세대가 거주하고 있는 이곳은 잇따른 대규모 재개발로 서울 시내에서는 마지막 남은 달동네다.

백사마을의 형성은 50여년 전으로 거슬러 올라간다. 1967년을 전후해 용산·청계천 등 도심지역에서 세운상가 등 대규모 개발이 추진되면서 무허가 판자촌에 거주하던 도시 영세민들이 시 외곽으로 강제이주를 당했다. 바로 이들이 밀려나 자리를 잡은 곳이 백사마을이다.

초기 백사마을에 정착한 주민들은 이렇다 할 집도 없이 천막에서 공동거주를 했다. 그렇다 보니 30평 남짓한 천막 안을 분필로 4등분한 후 4세대가 나눠 살았다고 한다. 영세민 거주지역이다 보니 생활여건도 최악이었다. 1980년대 초 한 석사논문에 따르면 당시 백사마을 거주자 75명을 대상으로 한 달간 조사한 열량섭취량은 농촌지역 거주자의 50~60%일 정도로 열악했다. 주민의 3분의1 정도가 이렇다 할 직업조차 없었으며 가구당 월평균 수입은 10만원에 불과했다. 오죽하면 당시 한 주민은 신문 기고란에 “사람의 힘으로 할 수 있는 일거리라면 닥치는 대로 하겠다”며 일자리를 달라는 호소문까지 실을 정도였다.

백사마을에 대한 개발이 본격적으로 논의되기 시작한 것은 지난 2009년부터다. 기존 노후 주택을 허물고 대규모 아파트를 건립하는 계획을 추진했지만 토지소유주와 세입자 간 이해가 첨예하게 대립하면서 10년이 가깝도록 별다른 진전을 보지 못하며 시간만 끌어왔다.

지지부진하던 백사마을 개발을 위해 서울시가 최근 새로운 개발계획안을 내놓았다. 계획안에 따르면 시는 이곳에 1,840가구의 아파트를 짓되 전체 부지의 20%는 기존 골목길 등을 보존한 채 저층 임대주택 698가구의 임대주택을 짓겠다는 방침이다. 철거형 재개발과 보존형 도시재생을 접목하는 새로운 시도인 셈이다. 중산층과 영세민의 공존을 목표로 한 새로운 실험이 성공할지 여부가 주목된다.

/정두환 논설위원