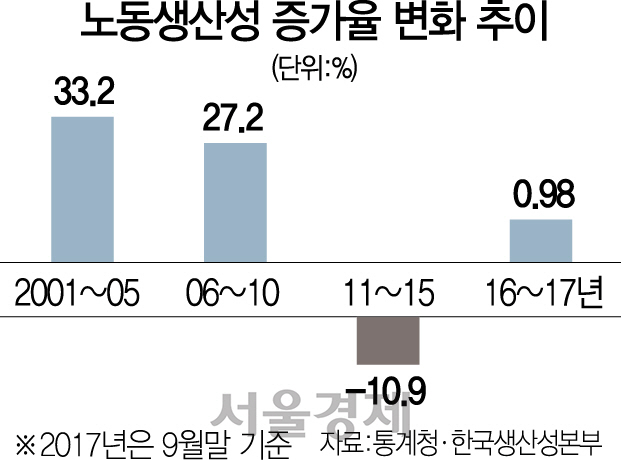

지난 2000년대 초 33%에 달했던 우리나라의 노동생산성 증가율이 최근 몇 년 사이 1%로 추락한 것으로 확인됐다. 노동경직성 때문인데 최저임금 급등과 근로시간 단축이 겹치면서 글로벌 경쟁에서 우리만 도태될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 1일 통계청과 한국생산성본부에 따르면 2001~2005년 평균 33.2%였던 제조업의 시간당 노동생산성 증가율이 2016~2017년에는 0.98%로 떨어졌다. 사실상 생산성이 증가하지 않은 셈이다.

2006~2010년에는 27.2%를 기록했고 글로벌 금융위기 이후 경제가 고꾸라졌던 2011~2015년에는 -10.9%였다. 고도성장기였던 1990년대에는 증가율이 무려 176.1%에 달했다.

증가율 계산의 기준이 되는 노동생산성지수는 2001년 54.8에서 2005년 73까지 올랐다가 2011년 102.5로 정점을 찍은 뒤 하락세를 보이고 있다. 노동생산성지수는 산출량을 노동투입량(근로자 수×근로시간)으로 나눈 뒤 100을 곱한 것이다.

서비스업은 더 심각하다. 김태기 단국대 경제학과 교수의 2016년 ‘노동생산성 변화의 원인과 결과’를 보면 2004년부터 2012년까지 제조업 대비 서비스업 노동생산성은 독일이 평균 77.4%인데 우리나라는 52.6%였다. 해당 기간 독일 서비스업 생산성은 82.6%에서 72.8%로 9.8%포인트 하락했는데 우리나라는 59.4%에서 44.6%로 14.8%포인트나 낮아졌다. 다른 나라도 서비스업 생산성이 떨어지고 있지만 우리는 더 심하다는 뜻이다. 2006년 기준으로 대기업의 생산성이 100이면 일본 중소기업은 50이지만 우리나라는 33이라는 산업연구원의 연구도 있다.

전문가들은 미국의 통상압박이 노골화하고 중국이 치고 올라오는 상황에서 노동개혁을 더 늦추면 ‘경쟁력 하락→수출감소→경기침체’에 빠질 수밖에 없다고 입을 모은다. 한국GM 같은 국내 일자리 증발사례도 더 늘어날 수밖에 없다.

송원근 한국경제연구원 부원장은 “노동경직성 탓에 노동자원이 적재적소에 배분되고 있지 못하기 때문”이라며 “이런데도 임금 증가율이 생산성 증가율을 앞지르고 있어 기업 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다”고 지적했다.

/세종=김영필기자 susopa@sedaily.com