금융당국이 경영진과 사외이사 등 기업 임원이 범죄 행위로 처벌받은 경우 해당 형사 처벌 이력을 의무적으로 공시하는 방안을 추진하고 있다. 최근 상장 기업의 사외이사가 성추문 의혹으로 사퇴하는 등 ‘미투(Me too)’ 바람이 기업으로까지 확산돼 주가에도 직접적인 영향을 미치자 개인신상 보호를 위해 더 이상 정보 공개를 미룰 수 없다는 판단이다.

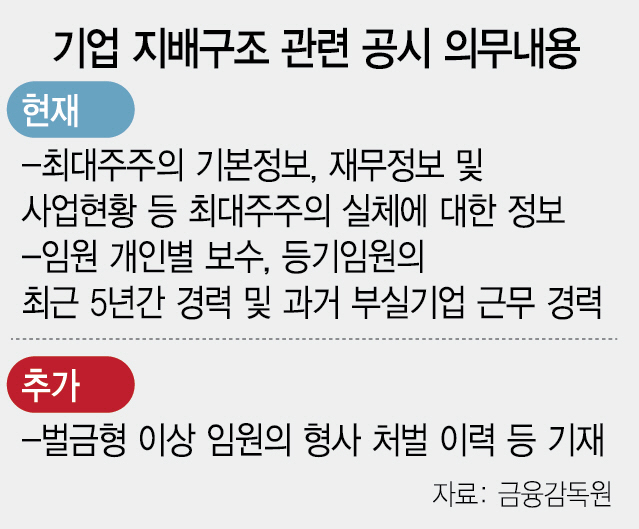

11일 금융감독원에 따르면 올해 안으로 상장법인 및 사업보고서 제출대상 비상장법인이 공시하는 사업보고서에 벌금형 이상을 받은 임원들의 형사 처벌 이력을 기재하도록 의무화하는 방안이 검토되고 있다. 현재 상장기업의 최대 주주 및 임직원에 대한 의무 정보 공개는 최대주주의 경우 기본신상정보, 재무정보, 사업현황 등이 대상이고 등기임원은 최근 5년간의 경력 및 과거 부실기업 근무 경력에 그치고 있다.

금감원이 추진하는 방안은 횡령과 배임 등 전형적인 기업 범죄뿐 아니라 최근 미투로 부각되고 있는 성범죄로 처벌 받은 이력까지 투자자들이 사전에 알 수 있게 된다. 형사 처벌 이력을 부실 기재하거나 누락하면 고의성 여부에 따라 경고나 발행제한, 과징금 등의 제재가 가능하도록 할 예정이다. 금감원이 기업 임원의 형사 처벌 이력까지 공시 대상으로 확대하려고 하는 근본적인 이유는 기업과 투자자 간의 정보 비대칭성 문제가 여전히 해결되지 않고 있기 때문이다. 최근 사내 성추행 의혹이 불거진 에이블씨엔씨가 해당 사실이 알려지면서 주가가 크게 하락하는 등 도덕성이 투자자의 판단을 결정하는 주요 변수가 된 점도 공시 대상 확대 추진에 영향을 미쳤다는 후문이다. 금감원 관계자는 “문제 있는 경영진 때문에 투자자가 피해를 입는 경우를 막기 위해서는 사전에 임원에 대한 정보가 충분히 제공 될 필요가 있다”고 강조했다.

공시 강화로 개인 정보가 침해될 수 있다는 우려의 목소리도 나오지만, 기업의 도덕성을 높이는 계기가 될 것이란 분석이 지배적이다. 기업지배구조 전문가는 “임원들의 형사 처벌 이력을 공개하는 것은 개인정보 침해의 소지가 있다”면서도 “형사 처벌 이력까지 공시 대상으로 규정될 경우 기업들이 스스로 임원들의 내부 검증을 강화할 가능성이 높다”고 설명했다.