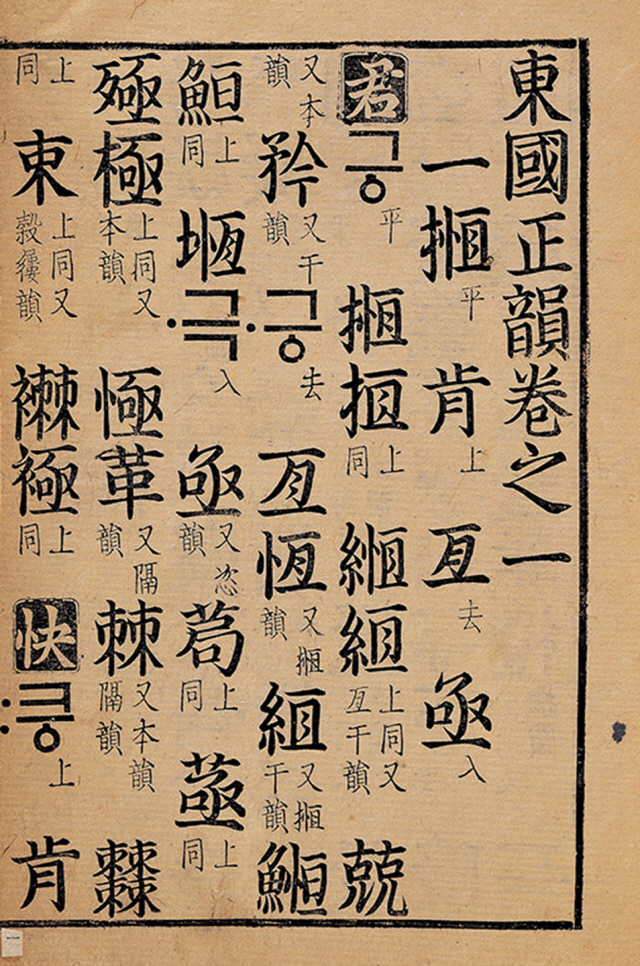

국보 제71호로 지정된 ‘동국정운’의 일부. /사진제공=문화재청

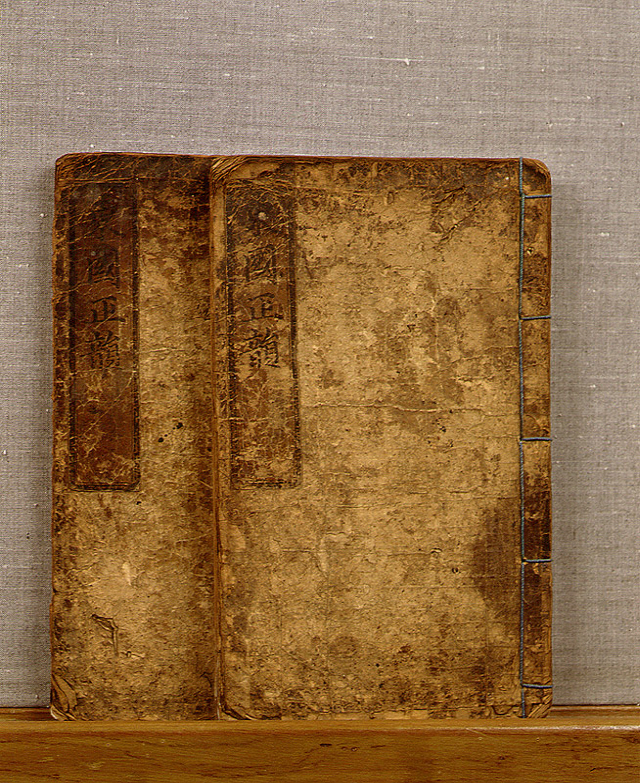

국보 제71호로 지정된 ‘동국정운’의 일부. /사진제공=문화재청 국보 제71호 간송미술관 소장본 ‘동국정운’ 제1·6권의 표지. /사진제공=문화재청

국보 제71호 간송미술관 소장본 ‘동국정운’ 제1·6권의 표지. /사진제공=문화재청스승의 날은 한글을 만들어 백성을 일깨운 세종대왕의 탄신일이다. 세종대왕은 1443년 우리말을 소리 나는 대로 적을 수 있는 한글을 창제하고 3년 후인 1446년 ‘훈민정음’을 반포했다. 한글을 새롭게 만들었지만 그간 사용해온 한자와 뒤섞여 혼란스러웠기에 세종대왕은 신숙주·최항·박팽년 등에게 사용되는 한자음에 대한 통일된 표준음을 정하라고 명했다. 그 결과 1448년 우리나라 최초의 표준음에 관한 책인 ‘동국정운’이 간행돼 성균관 등지에 배포됐다. ‘우리나라의 바른 음’이라는 뜻인 ‘동국정운’이라는 이름은 중국이 가진 운(韻)에 관한 책 ‘홍무정운’과 구별된다. 원래 책은 6권 6책의 활자본이나 국보 제71호로 지정된 간송미술관 소장 ‘동국정운’은 그중 1권과 6권만 남아 있다. ‘동국정운’은 현재 두 가지가 전하는데 건국대가 소유한 국보 제142호 동국정운은 6권을 모두 갖춘 완질본이지만 잘리거나 덧붙여진 부분이 있는 등 약간의 차이를 보인다. ‘동국정운’은 우리나라에서 처음으로 한자음을 우리의 음으로 표기했다는 점에서 큰 의의를 갖는다. ‘훈민정음’ 해례본이 무엇과도 바꾸지 못할 가장 귀한 보물이라며 ‘무가지보’로 불리지만 국어연구자료로의 중요성으로 치자면 ‘훈민정음’과 쌍벽을 이룰 정도로 높이 평가된다. 한자음의 음운체계 연구뿐 아니라 세종대왕이 어떤 의도로 집현전 학자들을 통해 글자를 만들게 했는지에 대한 배경 연구에서도 기본자료가 되는 유물이다.