지난 2011년 4월 한국광물자원공사는 2,000억원을 들여 칠레 산토도밍고 구리광산 지분 30%를 인수한다. 광물공사를 자산 규모 10조원, 세계 20위권의 광업 전문기업으로 키우겠다는 정부의 대형화 방안에 따른 조치였다. 인수 이후 광물공사는 이곳에 2,546억원을 추가로 투자한다. 총 들어간 금액만 5,000억원에 가까운 이 사업은 결국 첫 삽도 못 떠본 채 팔려나갈 처지에 놓였다. 실패의 멍에는 고스란히 광물공사가 뒤집어썼다.

하지만 전문가들은 광물공사에만 책임을 묻기 어렵다고 지적한다. 광물공사를 무리한 투자로 내몬 제도, 그리고 이를 감독했어야 할 정부기관도 책임이 피하기 힘들다는 것. 대표적인 예가 바로 예비타당성조사다. 기획재정부는 광물공사의 투자 결정이 있기 3개월 전인 2011년 1월 공공기관의 해외사업에도 예타를 의무화했다. 무리한 투자로 인한 방만경영을 막겠다는 게 목적이었다. 기준은 ‘총사업비 500억원 이상이거나 국가 및 공공기관 부담분 300억원 이상’ 해외사업이었다.

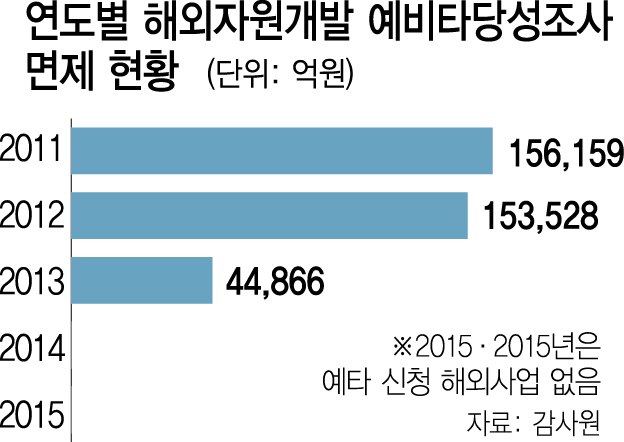

하지만 산토도밍고 사업을 비롯해 그해 13개 해외자원개발 사업은 전부 예타 대상에서 면제됐다. 그 규모만 15조6,159억원이다. 그 이듬해에는 15조3,528억원, 2013년에도 4조4,886억원 규모의 사업이 예타의 칼날을 피해갔다. 허울뿐이었던 예타에서 빗겨난 해외자원개발 사업 규모만 35조4,573억원에 달한다. 자원공기업 3사가 지금껏 해외자원개발에 투자한 규모(2014년 기준 35조8,337억원)에 맞먹는 수준이다. 예타만 활용했더라도 자원공기업 3사의 대규모 부실을 막을 수 있었던 셈이다.

원인은 여기에만 그치지 않는다. 해외자원개발 실패의 씨앗은 2004년까지 거슬러 올라간다. 당시 산업통상자원부는 제2차 해외자원개발 기본계획을 통해 자원공기업이 소유한 광구의 생산지분이었던 ‘자주개발률’ 기준을 단순 지분율로 바꾼다. 쉽게 말해 비상시 국내에 도입할 수 없는 물량까지도 자원공기업의 해외자원개발 성과로 인정한 것이다. 2007년에는 제3차 기본계획을 통해 자원공기업의 대형화 방침을 세운다. 탐사 사업의 성공률이 낮은 만큼 이미 생산되고 있는 광구로까지 자원공기업의 사업영역을 공격적으로 확장하겠다는 게 목적이었다.

결정적인 사건은 2009년 기재부가 이 자주개발률 지표를 경영평가 조항으로 넣은 것이다. 정부가 자원공기업을 무리한 해외자원개발 투자로 내몰았을 뿐 아니라 이를 견제할 유일한 장치였던 예타까지 허울로 만든 것이다.

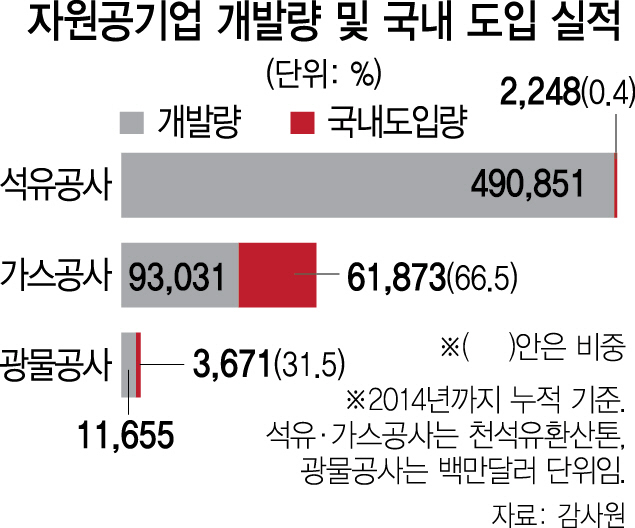

결과는 참담했다. 자원공기업의 대규모 부실도 문제였지만 수십조원을 쏟아붓고도 국내에 들여온 자원이 크게 늘지 않았다는 점이다. 2014년 누적 기준 한국석유공사의 개발량은 4억9,085만석유환산톤(BOE)이었지만 국내 도입량은 224만BOE(0.4%)에 불과했다.

익명을 요구한 자원개발 업계의 한 관계자는 “해외자원개발 실패의 원인이 공기업에만 있지 않다는 것은 하늘도 알고 땅도 안다”며 “공기업을 무리한 투자로 내몬 이들은 책임의 칼날에서 벗어나고 이를 실행했던 이들에게만 멍에를 뒤집어씌우는 일이 반복되니까 자원개발 실패에 대한 책임 규명이 5년째 반복되고 있는 것”이라고 말했다.

해외자원개발 혁신TF를 통한 문재인 정부의 자원개발 실태조사가 ‘비리’라는 프레임을 벗어야만 한다는 조언이 나오는 것도 이 때문이다. 의사결정 과정의 잘잘못을 가리는 것도 중요하지만 실패의 책임을 공기업에만 지울 경우 정책 실패를 불러온 구조적 문제를 간과할 수 있다는 것. 정우진 전 에너지경제연구원 자원개발전략실장(현 한반도개발협력연구소장)은 “해외자원개발 실패의 원인 규명은 비리 문제와 정책 실패, 유가 하락으로 인한 불가피한 부실화 등을 갈라서 정확히 판단해야 한다”며 “‘우물 샀더라’라는 비리로 몰아가기 식의 평가로는 정확한 원인 규명도 안 되고 그러면 새로 시작하는 것도 어려울 수 있다”고 말했다.