2007년 초 ‘세계의 경제 대통령’인 연방준비제도(Fed·연준) 전현직 의장이 경기진단을 두고 충돌했다. 시장은 ‘버냉키 효과(Bernanki effect)’와 ‘그린스펀 충격(Greenspan shock)’으로 부르면서 누구의 말이 맞는지 촉각을 곤두세웠다. 결과에 따라 통화·재정정책이 극과 극으로 갈리는 탓이다. 결과는 어땠을까. 1년여 뒤 리먼브러더스는 파산했고 미국은 글로벌 금융위기의 진앙지가 됐다.

우리 역시 경기논쟁이 뜨겁다. J노믹스의 축인 기획재정부와 청와대 국민경제자문회의가 논쟁의 출발점이어서 관심은 더 크다. “흐름상 경제회복세가 지속되고 있다”는 정부의 시각에 김광두 국민경제자문회의 부의장은 “경제는 오히려 침체 국면의 초입 단계”라고 반박해 논쟁을 촉발시켰다. 김동연 부총리 겸 기재부 장관이 “경제상황을 월별 통계로 보는 것은 성급하다”고 지적하자 김 부의장은 “경제를 볼 때 현상과 구조를 동시에 보고 판단해야 한다”고 재반박했다. 김 부의장은 19일에는 신세돈 숙명여대 경제학과 교수가 국가미래연구원에 기고한 ‘경기침체 진입의 확실한 증거들’ 글을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리면서 경기침체론에 재차 힘을 실었다. 이제는 경제정책 전반의 수정이 필요하다는 의미다.

경기가 전환점에 들어설 때 논쟁은 필요하다. 전문가들은 작금의 논쟁이 출범 1년이 지난 문재인 정부에게는 “좋은 기회”라고 평가했다. 논쟁은 뜨거울수록 더 좋다고도 했다. 다만 전제가 있다. 오류를 받아들이고 수정할 포용적 자세와 용기다. 그렇지 않으면 무의미한 논쟁만 반복한다는 것이다. 글로벌 금융위기 터지기 1년 전, 벤 버냉키는 앨런 그린스펀 등의 날카로운 비판을 무시하면서 “주택경기 침체의 파장은 최소화되고 미국 경기는 곧 좋아질 것”이라는 진단을 고집했다. 결국 미국뿐만 아니라 대부분의 국가들은 천문학적인 기회비용을 치러야 했다.

문제는 논쟁 과정에서 오류를 수정하는 액션보다는 립서비스만 넘쳐날 때의 부작용이다. 문재인 정부가 최저임금의 가파른 인상 등 소득주도 성장을 핵심 경제정책으로 들고 나올 때부터 “경제가 실험의 대상이 돼선 안된다”면서 학계는 숱한 비판을 해왔다. 오죽하면 참여정부 때 정책실장이었던 이정우 경북대 명예교수마저 “일자리라는 마차는 말이 끄는 결과이기 때문에 마차를 말 앞에 둘 수 없다”며 비판했을까. 하지만 쇠귀에 경 읽기였다. 비판을 그저 “가진 자들을 위한 대변일 뿐”이라고 폄하 했다.

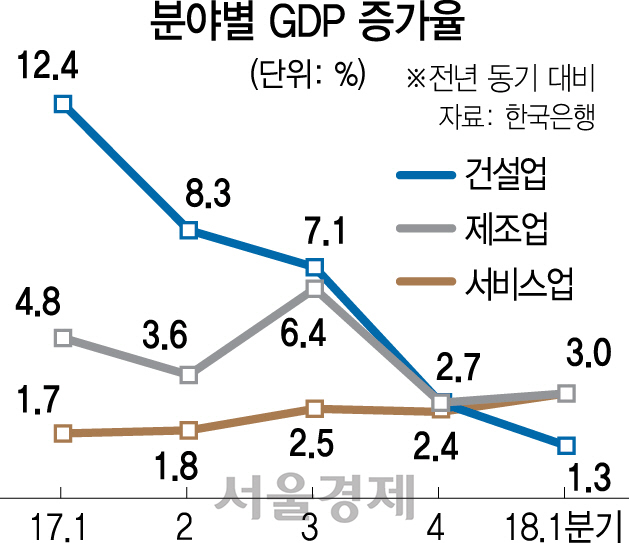

그렇게 1년이 지난 지금, J노믹스는 낙제점 수치가 많다. 도소매와 음식·숙박업 일자리 급감 등 ‘최저임금의 역설’은 곳곳에서 나타났다. 근로시간 단축과 강제 정규직화로 기업들이 채용을 꺼리는 모습도 보인다. 제조업 가동률은 9년 만에 최저로 떨어졌고 산업 생산도 5년 새 가장 많이 줄었다. 설비투자는 감소로 돌아섰고 재고도 쌓여 경제협력개발기구(OECD) 선행지수에서는 한국만 9개월째 하락이다. 이런 탓에 일자리 증가는 10년 새 최악이다. 엎친 데 덮친 격으로 신흥국 6월 위기설이 나오고 고유가·고금리·강달러의 ‘3고(高) 시대’도 닥쳤다. 경제는 살얼음판 위를 걷고 꼴이다. 김 부총리가 지난 17일 혁신성장 보고대회에서 “기업이 위축됐다는 많은 비판을 겸허히 받아들여 (기업의) 기(氣)를 살릴 정책을 펴야 한다”고 밝힌 것도 이런 경제상황을 감안한 반성문이다.

경제정책의 방향 선회는 시간이 걸린다. 그래도 문 정부에게는 4년의 시간이 남았다. 시간은 충분하다. 대신 사공은 줄이면서 조타수를 명확히 해야 한다. 최저임금의 부작용 등을 주목하기 시작한 김 부총리가 전환의 중심축이 돼야 한다는 목소리는 그래서 나온다. 실험보다는 현실을 직시한 채 부작용을 줄여야 기회를 살릴 수 있다는 것이다./fusioncj@sedaily.com