미국은 지난 2016년 ‘영업비밀방어법’을 연방법으로 제정해 민사상 각 주에 적용되던 통일영업비밀법과 형사상 연방법원에서 취급하는 경제스파이법으로 이원화돼 있던 기술 유출 관련 법률을 정비했다. 이를 통해 기술 유출 피해자는 주 법원을 거치지 않고 곧바로 연방법원에 민형사상 소송을 제기할 수 있어 간편하게 구제에 나설 수 있다. 민사소송 절차도 한결 편리해져 일방의 진술이나 소명만으로도 증거를 압류할 수 있도록 함으로써 피해자의 권리 구제 가능성을 높였다.

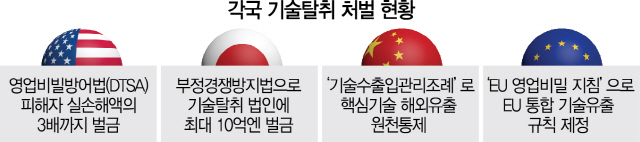

형사처벌도 한결 강화됐다. 기존에 최대 500만달러까지만 벌금을 부과하던 것에서 더 나아가 기술 유출에 따른 실손해액의 3배까지 벌금을 매길 수 있도록 했다.

일본은 2015년 우리나라의 공정거래법과 비슷한 ‘부정경제방지법’을 개정해 처벌 수위를 높였다. 기술을 유출한 개인에게 매기는 벌금을 기존 최대 1,000만엔에서 최대 2,000만엔으로 상향 조정했다. 기술을 유출한 법인은 기존 3억엔에서 5억엔으로 벌금 상한이 올라갔다. 만일 이들이 해외로 기술을 빼돌릴 경우 개인은 최대 3,000만엔, 법인은 최대 10억엔을 내야 한다.

아울러 처벌 가능한 영업비밀 침해 유형을 확대하고 기술에 대한 민형사상 보호 범위를 넓혔다. 피해기업을 효율적으로 구제하기 위해 금지청구권의 제척기간을 연장했다. 이처럼 일본이 처벌 수위를 높인 데는 일본 경제산업성의 ‘오픈 앤 클로즈(Open&Close)’ 전략이 큰 역할을 하고 있다. 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위해서는 지식재산권을 활성화해야 하는 만큼 일부 기술의 공개나 라이선스 취득을 쉽게 허용하면서도 영업비밀이나 특허권은 엄격하게 보호한다는 차원이다.

중국의 기술 보호는 ‘중국 제조 2025’로 대변되는 첨단산업화 전략의 일환으로 이뤄지고 있다. 중국 정부는 2014년 ‘외국인투자산업지도목록’을 개정해 직접 해외 첨단기술 확보에 나서는 한편 국내 기술을 보호하기 위해 ‘문단속’을 철저히 하고 있다. 이를 위해 상무부와 과학기술부에서 ‘기술수출입관리조례’를 제정하고 각종 업종 기술을 수출자유·수출제한·수출금지로 구분해 해외 유출을 통제하고 있다.

유럽연합(EU)은 2016년부터 통일된 영업비밀지침을 적용하고 있다. 그 전에는 EU 국가 중 스웨덴만이 영업비밀 관련 법률을 보유하고 있었다.