300인 이상 기업에 주 52시간 근무제가 적용된 첫날인 2일 신세계백화점 직원들의 출근길은 한결 가벼웠다. 이날부터 점포 개점시간이 11시로 늦춰졌기 때문이다. 신세계백화점 직원 박 모 씨는 “매일 아침 딸 등교 준비로 전쟁을 치렀는데 아침 출근 시간이 30분 늦춰지면서 과거에 생각도 못한 아침밥을 챙겨 먹을 수 있게 됐고 등교 준비도 한결 여유로워졌다”고 말했다.

한화케미칼 영업팀 이모 대리도 이날 오전 10시 출근했다. 평소보다 다소 늦게 출근한 덕에 가족들과 아침을 먹고 중국어 공부도 했다. 대신 늦게 나온 만큼 일을 더 하고 퇴근했다. 이 대리가 하루를 개인 사정에 맞춰 이용할 수 있는 것은 이날부터 회사가 오전 7시부터 10시 사이 30분 간격으로 출근 시간을 자율적으로 선택하는 시차 출퇴근제를 시행해서다.

효성도 이날부터 유연근무제인 선택적·탄력적 근로시간제를 시작했다. 선택적 근로시간제는 1개월 내 총 근로시간을 정하고, 직원과 회사간 협의를 통해 근로 시작 및 종료시간을 정할 수 있는 제도다. 이에 따라 근로자들은 평일 최소 4시간 이상 의무적으로 근무하고, 근로 시작 시간은 오전 6시 ~오후 1시, 종료시간은 오후 10시 이내에 선택할 수 있다.

국내 최대 기업인 삼성전자도 선택적 근로시간제와 재량근로제를 동시에 적용, 정해진 출·퇴근 시간을 없앴다. 근무시간도 기존의 주 단위가 아닌 월 단위로 자유롭게 조절할 수 있다. 삼성전자 관계자는 “일찍부터 기본적으로 자율 출퇴근제를 시행하고 있었기 때문에 평소와 다를 바 없다”고 전했다.

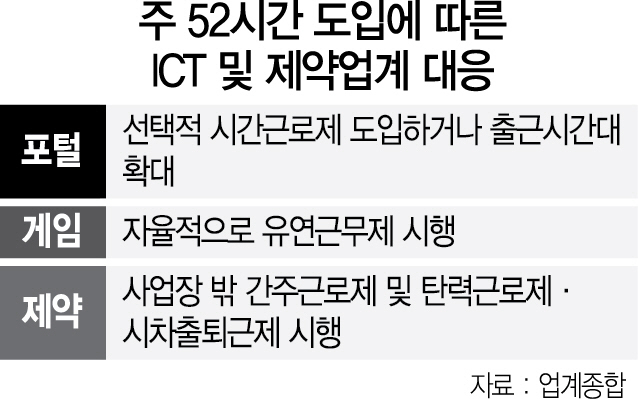

이날 아침 국내 최대 포털 업체 네이버의 인트라넷에는 출·퇴근 시각을 신고하는 버튼이 생겼다. 네이버 직원들은 오전 6시부터 오후 10시 사이에 원하는 시간을 골라 주 40시간 이내로 일하면 된다.

카카오는 이날부터 출근 시간대를 기존 오전 9~10시에서 오전 8~11시로 확대했다. 카카오 관계자는 “출퇴근 시간의 유연성을 증대해 신규 서비스 출시 준비 등 불가피한 연장근무가 있더라도 적절히 대처해 나갈 수 있도록 했다”며 “개인별 근로시간이 주 최대 52시간을 넘지 않도록 관리·감독을 강화할 것”이라고 밝혔다.

재작년 넷마블 직원 과로사 등 문제가 된 게임업계의 경우 엔씨소프트, 넥슨, 넷마블 등 주요 업체들 대부분이 선택적 근로시간제, 탄력적 근로시간제 등 유연근무제를 채택한 상태다. SI(시스템통합)업체인 SK C&C도 ‘월단위 선택적 근로시간제’를 지난 6월 한달간 시범 운영한 뒤 이날부터 본격 운영에 들어갔다. LG CNS도 선택적 근로시간제를 도입했다.

하지만 IT업계에서는 근로시간 단축에 대한 정부 지침이 명확하지 않고 때론 혼선을 빚는 것에 대한 불만의 목소리도 나왔다. 게임업계의 한 관계자는 “주 52시간 취지에 맞게 포괄임금제가 폐지되는 것이 맞지만, 정부에서 지침 발표가 늦어지면서 게임사들도 제대로 된 방침을 정하지 못하고 있다”고 말했다.

근로시간 단축 시행 첫날 중소기업 현장에서는 업종 특성을 반영해 탄력 근로제의 단위 기간을 늘려달라는 요구가 잇따랐다. 경기도 부천에 자리한 자동차 전장 인쇄회로 기판(PCB) 제조업체인 에이엔피의 정형모 사장은 “우리 회사는 공장을 하루 24시간 풀 가동하는데 지난 2006년 근무형태를 주야 맞교대에서 3조2교대로 바꿨기 때문에 현장의 큰 혼란은 없다”면서도 “인력과 자금이 부족한 중소기업이 대기업처럼 4조3교대를 하긴 어렵고 그나마 3조2교대가 대안인데 이마저도 법을 그대로 지키려면 어려운 부분이 많다”고 지적했다.

경기도 시흥공단에 있는 대용산업의 정희철 대표는 근로시간 단축과 관련, 속도 조절이 필요하다고 강조했다. 그는 “우리는 그나마 여유가 있어 6월부터 주 52시간 근로시간단축에 들어갔지만 주변 공단 기업인들을 만나보면 힘들다고 아우성”이라며 “정부가 정말 중소기업인들을 생각했다면 시간을 두고 점진적으로 적용했어야 하는데 너무 성급하게 한 것 같다”고 꼬집었다.

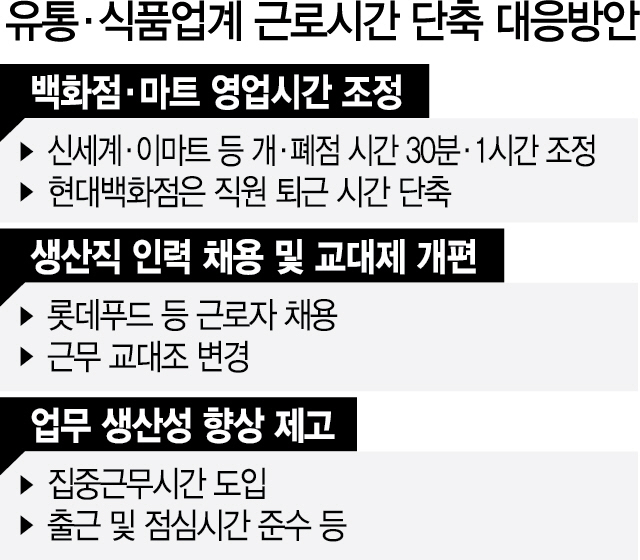

유통·식품업계의 생산 현장에서도 여전히 인력부족이나 업무혼선에 따른 우려가 적지 않은 모습이다. 한 빙과회사 관계자는 “지난해만 해도 최성수기에는 하루 12시간씩 2교대로 근무하고 대신 비수기인 겨울철에는 물량이 적어 4조3교대까지 해왔다”면서 “이제는 성수기에도 4조 3교대로 움직여야 해서 생산직의 10%를 추가로 채용했지만 신규인력 교육훈련이 필요해 당장 이를 전면 시행하지는 못하는 상황”이라고 설명했다.

일부에서는 근로시간 단축으로 줄어든 수당에 대한 불만의 목소리도 나온다. 한 화장품업계 관계자는 “아무래도 일반 서비스직이다 보니 기본급이 높지 않은 곳이 많아 추가 근무로 인한 수당이 제한되는 데 아쉬워하는 직원들이 있다”고 말했다. /서민우·양철민·박윤선기자 ingaghi@sedaily.com