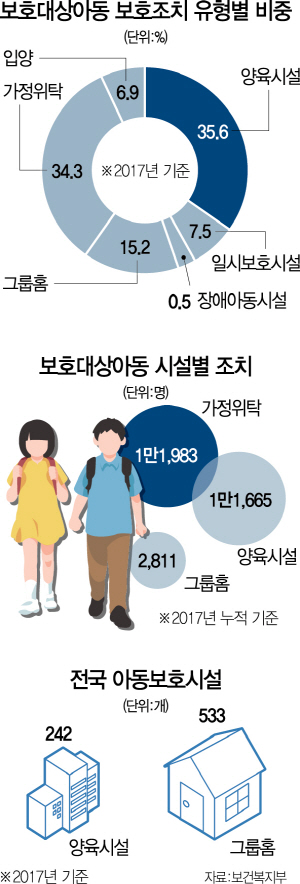

부모의 유기·학대 등으로 국가의 보호를 필요로 하는 아동은 지난해 말 누적 기준으로 2만6,000명에 이른다. 친인척과 이웃 등 주변 어른들에게 맡겨지고 나면 1만4,000명가량의 아동은 보육원과 공동생활가정(그룹홈)에 입소해 18세까지 자립을 준비한다. 보육원과 그룹홈 등 보육시설은 정부 지원과 민간 후원으로 ‘양적 성장’을 이뤘지만 보호 아동의 ‘질적 성장’은 여전히 과제로 남아 있다.

아동양육시설은 해를 거듭하며 훌륭한 인프라를 갖추게 됐다. 지방자치단체 예산에 귀속된 탓에 아직 지역 차가 크지만 기업과 민간 후원을 추가로 받아 식당·체육관·도서관·상담실 등 아동에게 필요한 기본 시설을 갖추고 있다. 위탁가정이나 공동생활가정보다 재정 활용도가 높아 아동 1명당 학원 1~2곳도 보낼 수 있다. 규모가 큰 서울시립보육원은 전문상담치료사와 취업 전담 직원까지 별도로 두고 있을 정도다.

그러나 50~70명씩 집단생활을 하다 보니 개개인에게 애정과 맞춤형 교육을 쏟기에는 여전히 한계가 있다. 보육사 2명이 아동 10여명을 동시에 보살피는데다 수시로 교대하기 때문에 아이들을 한 명씩 붙들고 학교생활과 진로를 지도하거나 상담하기 어렵다. 성별과 나이에 따라 아동들을 10~12명씩 나눠 수용하다 보니 또래끼리의 기 싸움이나 폭행·성추행 등을 통제하기도 쉽지 않다. 인천의 한 보육원에서 지낸 류민(19·가명)씨는 “보육사가 24시간 상주한다고 해도 형들은 언제 교대하고 나가는지 알았다”며 “맞거나 따돌림 당하는 게 너무 서러워 보육원을 박차고 나가고 싶었던 게 한두 번이 아니다”라고 말했다.

보육사와 보육환경이 자주 바뀌다 보니 아동들이 받는 스트레스도 상당하다. 지난 2011년 전라도의 한 보육원에 입소한 김민(7·가명)군은 보육사 곁에 늘 붙어 있다가 일곱 살이 되자마자 형들이 있는 방으로 가게 됐다. 갑작스레 주(主) 양육자와 생활환경이 모두 바뀌면서 김군은 큰 스트레스를 받았고 밤마다 가출을 시도했다. 보육원에 들어온 아동들은 유아방·초등생방·중고생방 등 최대 세 차례나 방을 옮겨야 한다. 이 과정에서 친형제와 분리되는 일도 잦다.

어른 2명이 아이 6~7명을 한 집에 데리고 살며 양육하는 그룹홈은 좀 더 안정적인 양육환경을 제공하는 반면 인프라는 부족하다. 정부는 1991년 유엔 아동권리협약 비준 이후 보호대상아동에 대한 시설입소를 대규모 아동양육시설 위주에서 소규모 생활가정으로 점차 전환하겠다는 방침을 세웠다. 아동들에게 장기간 애정과 관심을 쏟을 가정이 필요하다는 판단에서다.

그러나 실제로는 아동을 수용할 집과 보육사를 지원하기 어려워 보호대상아동 전원을 수용하는 데 필요한 2,100개소에 훨씬 못 미치는 533개소만 운영하고 있다. 화장실 2개를 갖춘 82.5㎡ 이상 숙소부터 그룹홈 운영이 가능하지만 서울에서는 한 곳을 세우는 데만도 2억원 가까이 들어가기 때문이다. 모든 설립 비용은 시설장이 부담해야 한다. 종사자 처우도 보육원과 달리 직급·호봉·초과수당이 아예 없어 만성적인 인력난에 시달린다. 사정이 이렇다 보니 보호대상아동이 ‘제2의 집’으로 부르는 그룹홈은 해마다 40개소씩 문을 닫고 있다.

강현아 숙명여대 아동복지학과 교수는 “보육원은 좋은 인프라를 갖췄지만 개개인을 보살피기 어렵고 그룹홈은 개별 보살핌에 강한 반면 전문 심리치료나 시설이 상대적으로 열악하다”며 “장기적으로 대규모 양육시설이 심리치료 기능을 맡고 양육 기능은 소규모 가정으로 분리하는 게 바람직하다”고 강조했다.