한국항공우주연구원장을 역임했던 조광래 연구위원은 원장으로 재직하던 수년 전 기가 막힌 장면을 목격했다. 환갑에 가까운 러시아의 로켓 엔지니어가 80대 연령의 선배 엔지니어로부터 “자네는 아직 더 배워야 한다”며 훈계를 듣는 모습이었다. 조 위원은 “일선 현장에서 40년 가까이 지식을 쌓고 기술을 숙련한 엔지니어조차 60년 경력의 선배에게 초보 취급을 받을 정도로 경험과 기술의 오랜 축적이 필요한 것이 우주 분야”라며 “우리도 우주 분야의 노하우를 숙련한 과학기술자들이 지속적으로 늘어날 수 있도록 인재 풀을 잘 관리해야 한다”고 제언했다.

그렇다면 우리의 현실은 어떨까. 우주 관련 분야를 전공한 고등교육기관 졸업자 10명당 7명가량은 전혀 다른 분야로 이탈했거나 백수인 형편이다. 지난 2016년도에 졸업한 우주 관련 분야 전공 석·박사 399명 중 우주 분야에 취업한 사람은 27.8%인 111명에 불과했던 것이다. 물론 학사까지 포함한 비(非)우주 관련 분야 전공자 등까지 포함하면 한국의 우주산업계 인력 규모는 급증세를 보이고 있다. 2010년 2,967명이던 인력이 꾸준히 늘어 2016년에는 8,353명에 달했다.

국내 우주산업 인력 규모가 늘었다고 해도 외화내빈이다. 우주개발의 중추인 로켓·위성 등 우주기기 제작 분야 인력의 비중은 2016년 기준으로 약 33%(2,783명)에 불과했다. 나머지 67%(5,570명)는 대다수가 위성방송통신이나 위성항법 서비스 등과 같은 응용 분야에 종사하고 있었다. 국제적으로 비교해봐도 국내 인력 수준은 미흡하다. 각국별 우주전담 정부기관 인력(2016년도 기준)을 보면 한국은 844명으로 미국의 약 21분의1 수준이다. 일본에 견줘도 거의 절반 수준이다.

국내 우주산업 생태계가 아직 미비한 점이 인재육성의 걸림돌이다. 그간 정부 주도로 예산을 늘려왔지만 이것이 민간 분야에서의 투자확대나 ‘유니콘기업’ 등장을 이끌어내는 데는 한계가 있었다. 예를 들어 2010년 61개였던 우주산업 분야 국내 기업체 수는 6년 후 약 다섯 배인 309개까지 늘었지만 근로자 300인 미만이거나 자본금 규모 100억원 미만의 중소기업이 90%에 이른다. 특히 50인 미만이거나 자본금 10억원 미만인 경우가 산업체 10곳당 6곳에 이를 정도로 영세하다.

반면 해외에서는 우주 분야에 대한 민간투자와 창업·취업 붐이 꾸준하다. 미국계 투자정보 업체인 스페이스엔젤의 분석에 따르면 지난 한 해 동안 전 세계 우주기업에 추가로 투자된 민간 자본금은 20억달러를 넘어섰고 올해 들어서도 1·4분기에 10억달러에 육박하는 민간 자본금이 새롭게 수혈됐다. 그중 대부분이 엔젤투자자 및 벤처캐피털의 자금이었다. 일본에서도 최근에는 민간 중심으로 창업 바람이 불어 스타트업(창업 초기 기업) 시장이 뜨겁다고 KOTRA의 일본 후쿠오카무역관 측은 소식을 전하고 있다.

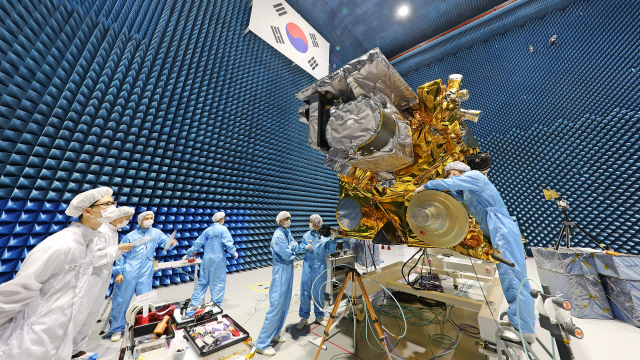

우리 정부도 우주산업의 중심을 정부 주도에서 민간 주도로 점차 옮기려 하고 있다. 과학기술정보통신부의 한 관계자는 “인공위성의 경우 소형과 중형을 중심으로 내년부터 완전히 산업체가 주관해 설계, 제작하도록 하겠다”고 설명했다. 또한 “한국형발사체(국산 우주로켓 ‘누리호’)는 오는 2021년까지 정부 주도 발사로 기술 신뢰성과 안전성을 확보한 뒤 민간 산업체 컨소시엄이 주관하는 방향으로 사업을 추진하겠다”며 “현재 60개 정도의 국내 기업들이 한국형발사체 사업에 참여하고 있으므로 컨소시엄 구성은 어렵지 않을 것”이라고 내다봤다. 예를 들어 한국항공우주산업(KAI)이 우주로켓 개발의 체계종합 역할을 맡고 한화에어로스페이스 등이 엔진을 만들며 두원중공업이 연료탱크를, 현대로템과 현대중공업이 발사시험장비 및 발사대 제작을 담당하는 식의 경험을 갖고 있다.

청년 인재들의 우주 분야 창업 붐을 이끌어내기 위한 정책도 추진된다. 과기정통부는 상대적으로 자본금 부담이 적어 청년들이 도전할 수 있는 소형로켓(과학로켓 등)을 민간에 발주할 계획이다.