지난 2011년 ‘페이스북 대항마’를 자처하며 세상에 나온 구글의 소셜네트워크서비스(SNS) ‘구글플러스(Google+)’가 50만명에 달하는 이용자 정보 유출 사태로 폐쇄된다. 게다가 수십만명의 개인정보가 외부 개발업체에 노출됐지만 구글은 이를 알고도 관계당국에 보고하지 않고 은폐하려 한 정황까지 드러나 더 큰 논란에 직면하게 됐다.

8일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)은 구글 내부문건과 관계자 진술 등을 토대로 구글플러스의 보안결함(버그)으로 외부에 노출된 이용자 정보가 50만명분에 이른다며 이에 따라 구글 측이 구글플러스 서비스 폐쇄 방침을 밝혔다고 전했다. 소비자용 구글플러스 서비스는 오는 2019년 8월 종료되며 기업용 서비스로만 제공될 예정이다.

해당 버그는 구글플러스 사용자가 친구들에게만 공유하도록 설정한 데이터에 외부 애플리케이션 개발자도 접근할 수 있도록 한 것이다. 외부로 유출된 정보에는 이름과 e메일 주소, 생년월일, 성별, 사진, 주소, 직업 등이 포함됐다.

하지만 문제는 정보유출에 그치지 않았다. 보도에 따르면 구글은 지난 3월 보안감사에서 버그를 발견했지만 결함을 인지하고도 자체 오류만 시정했을 뿐 관련 당국과 이용자에게 제대로 고지하지 않고 함구한 정황이 드러나 심각한 논란에 직면하게 됐다.

WSJ에 따르면 구글은 2015년부터 올봄까지 소프트웨어 오류로 외부 개발자가 구글플러스 사용자의 정보에 접근할 수 있다는 점을 발견했다. 이후 구글은 오류를 시정했지만 이를 관계당국에 보고하지 않았고 고객에게도 알리지 않았다. 이러한 점이 외부에 알려질 경우 규제를 받거나 회사 평판에 흠집이 날 것을 우려했기 때문이다. 사내 변호사들 역시 구글이 굳이 이 사건을 일반 대중에게 공개할 ‘법적 의무’가 없다고 판단한 것으로 알려졌다. WSJ가 입수한 구글 내부문건을 보면 구글 법률·정책 담당자는 이 사건을 공개할 경우 “즉시 규제 문제를 일으킬 수 있다”고 경고하며 페이스북의 ‘케임브리지 애널리티카(CA) 스캔들’ 같은 후폭풍을 우려한 것으로 나타났다. 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)도 내부위원회로부터 이 같은 내용을 보고받은 것으로 드러났다.

구글 측은 “(이 사건의 공개 여부를 판단할 때) 회사는 정보가 노출된 이용자를 정확히 확인할 수 있는지, 정보유출 오용의 증거가 있는지, 외부 개발업체나 이용자가 즉각 취할 조치가 있는지 등을 고려한다”면서 “이번의 경우 어떤 것도 여기에 해당하지 않았다”고 해명했다. 그러나 WSJ는 “(구글 내부문건대로) 외부 개발자가 이용자 데이터를 오용했다는 증거가 없다는 것은 바꿔말하면 (정보 유출 시 데이터 오용) 사실을 확인할 방법조차 없다는 점을 스스로 인정한 셈”이라고 지적했다. 또 구글이 이 사건을 공개하지 않기로 한 결정 그 자체만으로도 집단소송을 당할 가능성이 충분하다고도 했다.

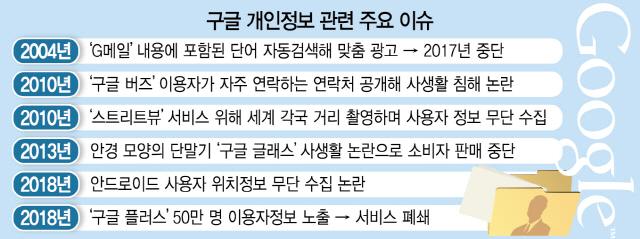

구글은 그동안 안드로이드 사용자 위치정보 무단수집, 이용자 G메일 자동검색 맞춤 광고 등 일련의 개인정보 이슈로 여론의 뭇매를 맞기도 했다. 이날 구글플러스 폐쇄 소식으로 뉴욕증시에서 구글 모기업인 알파벳 주가는 1%가량 하락했다.