대기업 내부에서 주 52시간을 도입했지만 일부 직군에는 제대로 적용하기 힘들다는 문제가 나타나고 있다. 일반 사무직 및 생산현장 직군에서는 필요없는 회의가 줄어들고 근무시간 내 집중도를 높이는 등 긍정적인 모습이 나타나고 있지만 연구개발(R&D) 등 몇몇 직군에는 현실적으로 적용하기 힘들기 때문이다. 생산현장에서도 개·보수 등에 필요한 인력 등은 탄력적인 대응이 필요하다는 지적이 나온다.

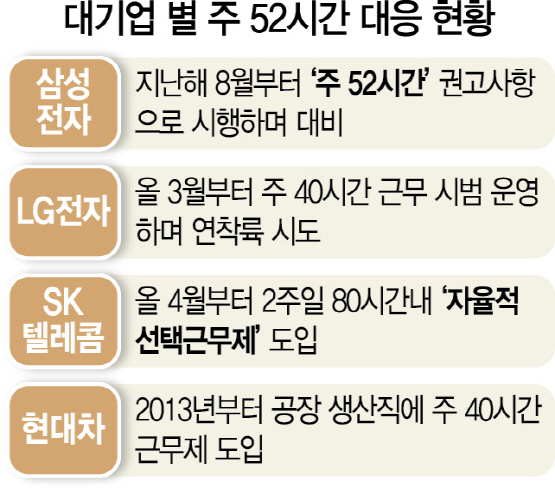

4일 재계에 따르면 현대자동차는 이미 지난 2013년 공장 생산직에 주 40시간 근무제를 도입했다. 평일 8시간을 근무하고 주말에 특근 형태로 8시간에서 12시간 정도 더 일해도 주 52시간을 넘지 않는다. 주요 대기업들의 생산현장은 근로시간 단축이 이미 진행 중이다. 다만 일부 특정 업무에서는 문제가 발생한다. 정유화학 및 철강 업계는 2~3년에 한 번씩 돌아오는 정기보수 일정이 근로시간 단축을 어길 수 있다고 우려한다. 정기보수 기간에는 주 68시간 이상의 집중근무가 필요하지만 노사 협상만으로 관련 방안을 관철하기 힘든 탓이다

생산직과 달리 R&D 직군과 일부 사무직은 근로시간 단축에 맞춰 업무 조정이 불가능해 계도기간 종료 전에 대책을 마련하기 위해 고심하고 있다. 한 대기업 관계자는 “직무별로 근로 형태는 다양한데 획일적으로 근로시간을 단축하다 보니 부작용이 발생하고 있다”며 “일부 직종의 경우 불가피하게 근로시간을 단축할 수 없다”고 지적했다. 특히 대기업 R&D 파트는 유연근무제를 도입해 대응하고 있지만 특정 시기에 업무가 몰릴 경우 근로시간을 단축할 수 없다는 입장이다. R&D 부서는 6개월 이상 장기 프로젝트를 수행할 경우 막판 1~2개월은 야근이 이어진다.

일부 대기업 직원들 사이에서는 야근수당을 받지 못해 월급이 줄었다는 불만도 나온다. 한 정유 업계 관계자는 “이전에는 최대 56시간 근무까지 수당을 받았지만 이제 일은 그대로인 반면 그만큼의 수당이 줄었다”고 밝혔다. 근로자의 휴식시간 산정도 골칫거리다. 고용노동부에서 가이드라인을 정해주지만 현장에서는 팀장이나 실장의 재량이 많이 개입할 수밖에 없다. 한 대기업 관계자는 “노동 유연성이 떨어지는 상황에서 근로시간 단축을 인력 확충만으로 대응할 경우 기업의 비용 상승으로 이어질 수밖에 없다”며 “관련 법 개정을 통해 근로자가 원하면 추가 근무를 가능하게 해 정당한 대가를 지불하는 ‘윈윈’ 방식의 대처가 필요해 보인다”고 말했다.