고인돌처럼 피라미드 옆에 흙을 쌓아 언덕을 만들어 돌을 통나무 위로 굴려 운반했을 것으로 추정된다. 암석의 결을 따라 청동기나 돌로 된 망치·도끼를 사용해 잘랐을 것으로 보이며 정확한 자를 사용해 통일성을 꾀했다.

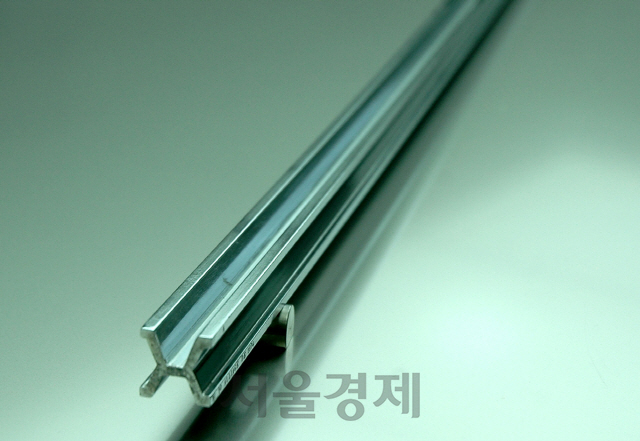

이때 단위를 왕의 팔꿈치에서 중지 끝까지의 길이에 손바닥 폭의 길이를 더한 ‘로열 큐빗 마스터’를 기준으로 썼다. 때때로 자의 길이를 비교해 20여년의 작업 기간 정확한 측정이 가능하도록 했다.

하지만 동서양을 막론하고 신체 부위를 이용한 단위를 써 권력자에 따라 달라지는 문제가 있었다. 큐빗은 팔꿈치에서 중지 끝, 인치는 엄지손가락 폭, 피트는 발 길이, 야드는 팔 길이를 기준으로 하는 식이다. 동양에서도 척(尺)이 한 뼘인 것처럼 신체를 기준으로 한 단위가 많았다.

이렇게 도량형은 동서양 각국마다 달리 쓰이다가, 1799년 자연(북극~적도 거리의 1,000만분의 1)을 기준으로 프랑스에서 길이의 단위를 재는 ‘미터(m) 원기(原器)’를 만들며 점차 퍼지게 된다. 당시 천문학자인 들랑브르와 측량기사인 메셍은 자오선을 따라 덩케르크-바르셀로나 간 1,000여km를 삼각 측정법으로 측량했는데 프랑스 대혁명기(1789~1794)라 전장이 많아 다치거나 투옥되고 죽을 고비를 넘기며 6년 만에 마쳤다. “프랑스의 마을마다 제각각 도량형이 있다(영국 농학자 아서 영)”는 말처럼 미터법 제정은 측정의 혁명과도 같았다.

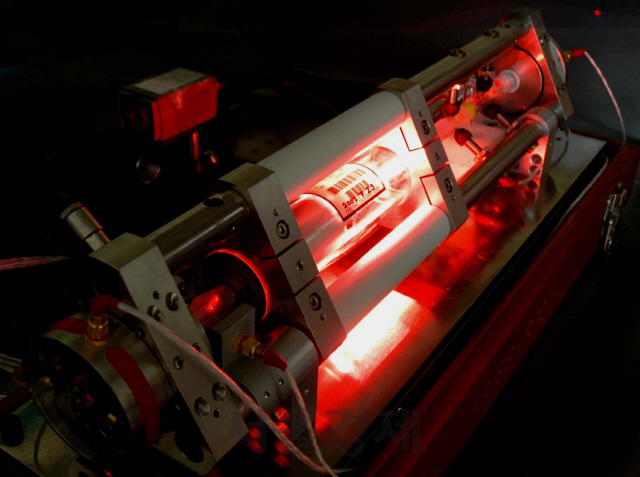

이런 우여곡절 끝에 1799년 백금으로 만든 미터 원기는 흠이 나거나 온도에 따라 변하기도 해 여러 차례 개선하게 된다. 1875년에는 17개국 대표가 파리에서 미터협약을 맺은 뒤 1889년 5월20일 백금에 이리듐을 합금한 ‘국제 미터 원기’와 ‘국제 킬로그램(kg) 원기’를 제작해 쓰게 된다. 이날이 바로 세계 측정의 날이다. 하지만 미터 원기가 흠이 생기거나 온도에 따라 미세한 변화가 나타나 1960년 크립톤 램프에서 나오는 빛을 활용해 재정의했으나 파장이 흔들린다는 지적이 제기됐다. 국제도량형총회(CGPM)가 빛의 속력을 활용해 1983년에 “미터는 빛이 진공에서 2억9,979만2,458분의1초 동안 진행한 경로의 길”이라고 새 기준을 정한 이유가 여기에 있다.

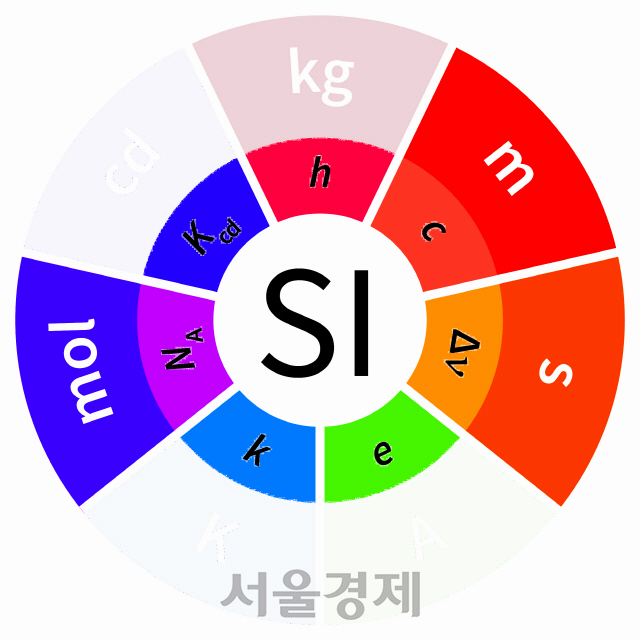

질량의 단위인 킬로그램도 미터의 길을 따라 걷고 있다. 파리 인근 베르사유에서 열린 CGPM에서 지난 16일 질량(kg·킬로그램), 전류(A·암페어), 온도(K·켈빈), 물질의 양(mol·몰)의 표준 단위를 미터처럼 불변의 기준에 맞춰 재정의해 내년 5월20일부터 시행하기로 했기 때문이다. 측정의 기준이 되는 단위는 반도체, 바이오·생명과학 등 첨단 과학기술의 정밀도를 높여 발전을 이끄는 역할을 해 관심이 모아진다. 앞서 7개의 국제단위계(SI·international system of units) 중 시간(s·초)은 1967년 세슘-133 원자가 특정 에너지 상태가 될 때 내는 복사선 지속 시간의 배수로 칸델라(빛의 단위)는 특정 주파수의 빛을 중심으로 한 물리량 기준으로 각각 재정의됐다.

국제 킬로그램 원기는 1889년 백금 90%와 이리듐 10%로 구성된 원기둥 모양의 원기(높이와 지름 각각 39mm)를 1kg으로 해 유리관에 담겨 파리 인근 국제도량형국(BIPM) 지하 금고에 보관돼왔다. 하지만 표면 오염물질과 산화 또는 탄화 현상을 없애기 위한 세척 과정에서 약 50마이크로그램(㎍), 다시 말해 0.00005g의 오차가 발생한다.

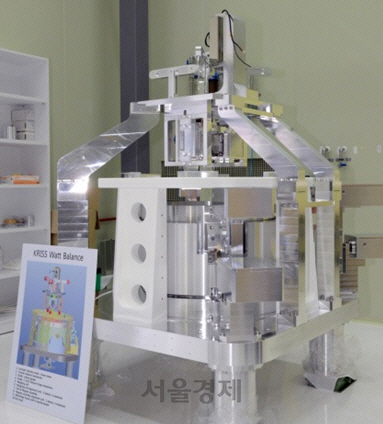

이에 변하지 않는 상수 중 하나인 ‘플랑크 상수(h)’를 도출해 킬로그램의 측정단위를 바꾸게 됐다. 이를 위해 ‘키블 저울’ 의 한쪽에 1㎏에 해당하는 원기를 올려 반대편 코일로 전류가 흐르게 했다. 전자기력이 발생하며 저울이 균형을 이룰 때 코일의 전류와 자기장의 세기를 측정해 1㎏에 해당하는 전자기력의 수치를 쟀다. 이를 통해 플랑크상수를 6.62607015×10-34Js로 정의했다.

이밖에 내년 5월부터 몰은 아보가드로 상수(NA), 암페어는 기본전하 e, 켈빈은 볼츠만 상수(k)를 각각 활용해 측정단위가 바뀐다.

이호성 한국표준과학연구원(KRISS) 책임연구원은 “변하지 않는 단위를 만드는 것은 미래를 위해 기초를 닦는 것”이라며 “이 기초 위에서 첨단 과학기술이 꽃을 피울 것”이라고 말했다. 표준연 원장 출신인 신용현 바른미래당 의원은 “나노·반도체·정보통신·바이오생명과학·에너지·융합기술 개발을 위해서는 정교한 측정과학이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다. /고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com