농촌의 고령화를 4차 산업혁명으로 극복할 수 있을까. 통계청에 따르면 지난해 12월 1일 기준 국내 농가의 고령 인구(65세 이상) 비율은 지난 2016년보다 2.2%p 증가한 42.5%로, 국내 전체 고령 인구 비율인 13.8%를 세 배 이상 넘어섰다. 농가의 고령화로 농민들은 작물수확과 파종 등에서 고충을 겪고 있다. 그 중 가장 큰 문제는 농약을 살포하는 방제작업이다. 살균제, 살충제 등의 농약은 건강에 큰 해를 끼치지만 농민들은 방제복의 높은 가격과 세척 등의 관리로 인해 착용을 꺼리기 때문이다. 최근 이를 해결하기 위해 등장한 것이 농업용 방제드론이다. 기존 방제용 무인 헬기는 운용 비용이 비싸고 전문 조종사만이 조작할 수 있었지만 드론은 농업용 방제드론은 가볍고 조작이 간편해 좁고 험난한 국내 환경에 적합하다. 전북테크노파크 관계자는 “농업용 방제드론은 비용 대비 효율성이 높아 생산비도 절감할 수 있으며 방제작업으로 인한 농민의 건강 악화를 해소하고 고역의 3D 작업을 기피하는 인력부족에 대해 노동력도 대체할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이를 위해 전북테크노파크는 첨단농기계와 농업용 로봇 육성을 위한 ‘지능형 로봇보급 및 확산사업 내 로봇융합 비즈니스지원사업’을 추진, 드론 제작 전문기업인 ‘메타로보틱스’를 유치하고 농업용 방제드론 실증 테스트를 진행하는 등 관련 벤처기업 활성화에 앞장서고 있다. 특히 농업용 방제드론의 실수요자인 시군농업기술센터 등 관공서를 타깃으로 공공구매를 독려하는 등 이들 기업의 판로 확보를 위해 앞장서고 있다. 실제로 메타로보틱스의 매출은 지난 2016년 8억2,000만원에서 지난해 23억2,000만원으로 3배 가까이 증가하는 등 가시적인 성과를 내고 있다.

테크노파크는 지난 1998년 외국의 사이언스파크와 리서치센터를 모델로 출범했다. 초기에는 인천과 경기, 대구 등에 6개의 TP를 설립하며 기업보육과 기술지원 등에 집중했으나, 현재는 3배 늘어난 18개가 기존의 보육·기술지원을 포함해 지역산업진흥을 목표로 17개 지역에서 활약하고 있다.

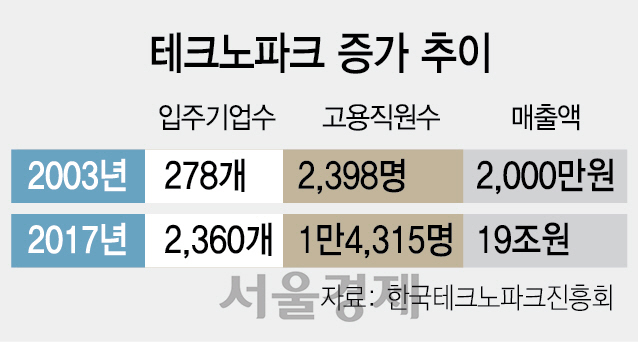

이 같은 변화는 테크노파크의 가장 큰 장점으로 꼽힌다. 테크노파크의 기능은 크게 지역 정책 기획과 지역네트워킹·플랫폼 등의 ‘지역거점기능’, 그리고 기업성장지원·산업생산지원·인력양성·기술지원 등의 ‘산업진흥기능’으로 나뉜다. 지역거점으로서 지역발전전략을 수립하고 지역 산·학·연·관을 연계하는데다 교육훈련과 공동 연구개발, 기술이전·중개 등의 역할을 동시에 담당한 데 따른 것이다. 여타 기관이 톱다운(Top-Down) 방식으로 전략을 소화했던 것과 달리 테크노파크는 스스로 지역 산업에 대한 중장기 발전전략과 정책 등을 기획함으로써 지역의 신성장 동력산업을 발굴하고 있다. 특히 많은 기관이 기업과 학교 등 특정 기관과만 연계돼 교류에 어려움을 겪는 것과 달리 테크노파크는 지역 산업 육성 활동을 위해 산·학·연·관은 물론 지역 유관 기관과의 협력 네트워크를 구축했으며, 기관 간 연계·교류 협력도 활발하게 진행하고 있다. 제조업 혁신 추세 속에 전북테크노파크처럼 신산업이 창출되고 기술기반산업이 성장할 수 있는 인프라를 만들고 비즈니스 환경을 조성, 강소기술기업을 육성하는 데도 앞장서고 있다. 이런 노력 덕택에 테크노파크에 입주한 기업은 지난 2003년 278개에서 지난해 말 2,360개로 10배나 증가했다. 같은 기간 고용도 2,398명에서 1만4,315명으로 6배 가까이 증가했으며, 매출도 2,000만원에서 19조원으로 109배나 늘었다. 전국 테크노파크가 보유한 장비만도 2,899대이며, 이 중 5억원이 넘는 고가 장비만 280대에 이른다.

이처럼 차근차근 성장해온 테크노파크는 앞으로의 역할이 더욱 기대되고 있다. 지난 8월 문재인 정부의 중점 사업인 스마트공장 사업과 관련된 지역거점 기능을 테크노파크 중심으로 개편했기 때문이다. 먼저 테크노파크와 지자체, 지방중기청, 창조경제혁신센터 등으로 구성된 ‘지역 제조혁신 위원회’를 구성, 이 협의체가 지역 제조혁신을 주도적으로 전개하도록 예산을 지원하며 정책기획·평가·점검 등의 권한도 부여한다. 특히 테크노파크에는 이 위원회에서 의결된 제조혁신 정책을 실행하는 ‘제조혁신센터’가 설치된다. 테크노파크가 제조혁신에 있어 컨트롤타워로서 작동할 것으로 기대되는 이유다. 구체적으로 테크노파크는 지역 기업을 대상으로 스마트공장 구축 지원을 홍보해 수요를 발굴하는 것에서부터 현장실사와 종합평가, 중간·최종점검, 심사평가 등 대부분의 지원 단계에 직접 참여하며 스마트공장 구축의 전면에서 활약할 계획이다. 이전에는 중앙에서 스마트공장을 확산하도록 해 지역의 니즈를 완벽하게 충족하는 것이 다소 어려웠다면 앞으로는 지역이 자율적으로 현장의 수요에 맞춰 스마트공장 확산체계를 구축할 수 있게 된 셈이다.