25일 금융권에 따르면 귀족노조와 강성노조 이미지가 따라붙는 금융권 노조가 목소리를 키우면서 새로운 리스크로 부상하고 있다. 실제 정권 출범을 전후하거나 CEO 선임 이슈가 생길 때마다 노조는 적극적으로 목소리를 내왔다. 확실한 오너(소유주)가 없다 보니 관치, 정치 등의 지배구조 리스크가 큰 상황에서 노조까지 나서는 것이다. 특히 친노조 성향의 현 정부가 출범하면서 노조의 요구는 복지뿐만 아니라 경영권 영역까지 확대되면서 도를 넘었다는 우려가 내부에서도 나온다. 한 금융사 CEO는 “노조파업으로 조직이 시끄러워지는 것을 두려워한 CEO들이 적당히 타협해오면서 노조는 대화로 해결할 것도 파업으로 풀려고 하고 있다”며 “노조 내부의 선거 등을 놓고 서로 선명성 경쟁을 하다 보니 실제로 얻는 것보다 대외이미지 추락이나 고객 이탈 등 무형으로 잃어버리는 게 너무 많다”고 아쉬워했다.

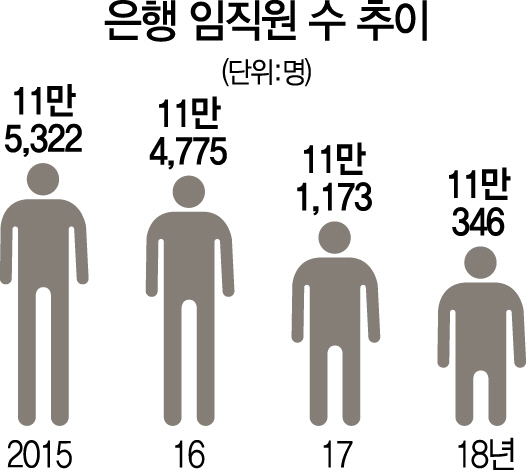

더욱이 CEO들은 노조가 민감해하는 이슈에는 눈을 감고 있다. 모바일 등 비대면 채널에서 영업 외 시간에 발생하는 여수신이 50%에 육박할 정도로 창구의 필요성이 현저히 떨어지고 있지만 인력 재배치나 감원 등을 추진하는 국내 은행 CEO들을 찾아보기 힘들다. 이렇다 보니 내부 혁신은 떨어지고 생산성도 지속적으로 감소하고 있다. 금융권에 따르면 올해 3·4분기 기준 4대 시중은행의 직원 1인당 누적 생산성은 평균 1억7,525만원으로 전년 동기 대비 11% 증가했지만 실상은 대규모 희망퇴직을 받은 영향이 컸다. 고용 유연화가 보장돼 있지 않아 희망퇴직을 하려면 거액의 위로금을 지급하는 악순환도 되풀이되고 있다. 이로 인해 고객들이 꼬박꼬박 낸 이자로 직원들 배만 불린다는 비판을 자초하게 됐다.

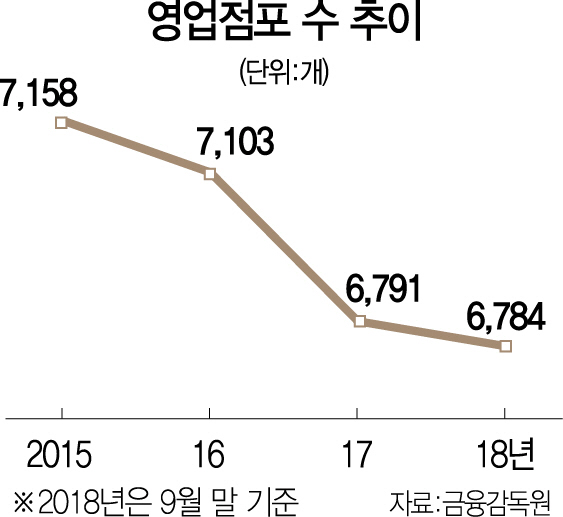

한국씨티은행은 지난해 노조의 극렬한 반대에도 불구하고 점포 수를 134개에서 44개로 줄였다. 결과는 자산관리(WM) 확대에 따라 개인·커머셜 금융 순익이 확대되는 선순환으로 이어졌다. 금융권 관계자는 “은행 내부 인력의 경쟁력이나 조직 운영으로는 4차 산업혁명 시대의 경쟁을 준비할 수 없다”며 “노조가 오히려 경영진에 직원들의 재교육이나 재배치를 주장해야 되는 상황”이라고 말했다. 단순 창구 인력을 줄이는 대신 투자금융(IB)이나 WM 등 고부가 가치분야의 핵심 전문인력을 키워야 한다는 것이다. 그러나 노조의 눈치를 봐야 하는 경영진은 점포 축소나 인력 재배치를 금기시하고 있어 요원하다.

일각에서는 과거 대출처를 집안 드나들 듯하면서 경영상태를 살피며 필요한 대출을 선제적으로 해주던 아날로그 감성으로 무장한 ‘뱅커 정신’을 되살려야 한다는 목소리도 나온다. 창구에 앉아 단순히 기계적으로 전결금리를 결정하는 게 아니라 현장의 정보를 기반으로 영업이 이뤄지도록 하는 따뜻한 뱅커들이 더 많아져야 한다는 얘기다. 예를 들어 보험설계사처럼 곳곳을 누비며 기술은 있는데 대출이 어려운 곳은 파격적으로 지원하고, 경영난이 닥친 자영업자는 재기에 도움을 줄 수 있게 자금회수를 늦춰주는 식이다. 금융권 관계자는 “기업이나 개인고객을 일일이 찾아다니며 정보수집을 하고 필요할 때 대출에서 경영 컨설팅까지 해주는 그야말로 뱅커 다운 뱅커 정신의 회복이 시급하다”며 “경쟁이 사라진 금융사는 연봉이 높은 좋은 일자리로만 여겨지면서 은행사무원 정도로만 인식되고 있다”고 토로했다.