유럽 재정위기가 한창이던 지난 2010년 무렵 ‘한국을 배우자’라는 기사가 외신에 잇따라 등장했다. ‘유럽인들이 나랏빚을 갚는 데 쓰라고 자신의 결혼반지를 내놓기 위해 줄을 설 수 있을까. 1997년 아시아 외환위기 때 한국인들은 그렇게 했다’는 내용이었다. 국민들이 나랏빚을 갚기 위해 자신이 가지고 있던 금붙이를 자발적으로 내놓는 보기 드문 이 장면은 우리 국민들의 뇌리에도 깊이 새겨져 있다. 한국개발연구원(KDI)이 2017년 외환위기 20년을 맞아 실시한 조사에서 응답자들은 외환위기를 조기 졸업한 원동력으로 ‘금 모으기 운동’ 등 국민 단합을 가장 먼저 꼽았다.

금 모으기 운동에는 1998년 1월부터 4월 동안에만 전국적으로 349만명이 참여해 225톤(21억7,000만달러 상당)의 금을 모았다. 이 중 196톤을 수출해 18억2,000만달러의 외화를 벌어들였고 3톤은 한국은행이 매입해 외환보유액을 늘렸다. 금 모으기 운동의 실질적 효과에 대해서는 평가가 엇갈린다. 국제통화기금(IMF)이 제공한 210억달러의 10%에 이르는 돈을 금 모으기 운동을 통해 마련함으로써 위기극복에 대한 한국인의 결기를 보여줬다는 평이 있다. 반면 세계 금값의 급락을 초래하고 시세보다 싸게 팔았다는 ‘헐값 수출 논란’과 기업 부채로 일어난 금융위기를 국민더러 갚으라고 등을 떠밀었다는 비판적인 평가도 있다.

금 모으기 운동을 둘러싸고 이처럼 평가가 엇갈리는 상황에서 이 운동의 역사적 모델인 1907년의 국채보상운동에 대한 이해에서 다름은 없을까. 이와 관련해 현재 사용되고 있는 고등학교 한국사 교과서의 국채보상운동 서술 내용을 살펴보면 한 교과서에서 유독 ‘국채보상운동은 근대 여성운동의 시작이라고 평가되기도 한다’는 기술이 눈에 띈다. 일본에 진 빚을 갚아 경제적 자주권을 지키고자 했던 국채보상운동에 남성만이 아니라 여성들도 참여했다는 사실은 익히 알려져 있다. 하지만 남자들이 금연으로 돈을 모으는데 부녀자들이 반지와 비녀를 모아 보상금을 냈다고 해서 이를 여성운동으로 간주하는 것은 논리적으로 비약이 많다. 그렇다면 이 교과서는 무엇을 근거로 국채보상운동을 한국 근대 여성운동의 시작이라고 기술하고 있을까. 이 질문에 대한 답은 이 책에 실린 국채보상운동 관련 사료 ‘부인 동포에게 고하노라’라는 제목의 격문에서 찾을 수 있다.

이 격문은 1907년 2월21일 대구 북후정에서 국채보상을 위한 국민대회가 광문사(계몽운동단체) 주최로 개최되고 국채보상취지서가 낭독된 이틀 뒤 대구 남일동의 부인들이 작성해 신문에 게재한 것이다. 부인들은 나라 위한 마음과 백성 된 도리에는 남녀가 다를 수 없는데 국채보상취지서에 남성 참여방법만 제시한 문제점을 지적하면서 패물·폐지로 전국 여성들이 참여할 것을 호소하고 있다. 여성은 남성과 동등한 국가 구성원이라는 새로운 인식을 갖고 여성들이 주체적으로 국채보상운동에 참여한 것이다.

남일동부인회 이외에 여성들이 조직한 국채보상운동 관련 부인회가 전국적으로 30여개에 이르렀다. 그 가운데 4월 초 황해도 안악군에서 장의근의 장모 공씨와 김덕유의 조모 엄씨가 발기인이 되어 조직한 국채보상탈환회는 취지서에서 ‘사람은 남녀가 일반이라’는 평등론을 제시하며 1,000만 여자 중 반지 있는 자가 반을 넘을 것이므로 이를 뽑아 국채를 갚자고 주장했다. 나아가 이렇게 국채를 갚으면 국권을 회복할 뿐만 아니라 여성의 힘을 세상에 전파해 남녀동권을 찾을 것이라고 말하고 있다. 국채보상운동에 참여하는 목적이 국권 수호에서 여성 권리의 신장으로까지 발전한 것이다.

이처럼 국채보상운동은 남성의 지도 아래 진전되던 개화기 운동에서 탈피해 여성이 독자적으로 구국 운동에 참여하고 여성 스스로 국권 수호에 나섬으로써 남녀평등권을 획득할 수 있다는 의식의 성장을 보였다는 점에서 한국 근대 여성운동사에서 중요한 의미를 지니고 있다. 이러한 국채보상운동에 참가한 여성 중에서 양반과 유지 부인들의 비중이 제일 높았지만 그다음을 차지한 것은 기생이었다.

대구읍의 퇴기 앵무(본명 염농산)는 국채보상수금소를 찾아가 “국민의 의무로 국채 1,300만원에 대해 만분의 일이라도 출연할 것이나 여자가 감히 남자보다 더 낼 수가 없어서 100원을 내놓으니 누구든지 남자가 천 원, 만 원을 출연하면 죽기를 각오하고 따라 하겠다”고 말했다. 앵무의 기개에 국채보상운동을 발기한 서상돈·정재학 등은 부끄러워 얼굴을 붉히며 각각 만 원씩을 내놓기로 결의했다고 1907년 3월26일 황성신문이 전하고 있다. 약 한 달 뒤인 4월30일 같은 신문에 대구 단연동맹회에서 서상돈 1,000원, 정재학 400원, 기생 앵무가 100원을 의연(기부)했다는 기사가 실려 당초 결의한 만큼은 아니지만 결코 적지 않은 금액이 이후 모여졌음을 알 수 있다.

진주에서는 노기 부용이 진주애국부인회를 조직해 3월28일 기생 국향을 비롯한 총 18명이 152원을 의연했다. 5월22일에는 국향이 또다시 100원을 내는 등 232명이 498원15전을 냈는데 참여자는 대부분 기생이거나 이들과 관련 있는 인물이었다. 진주애국부인회 회원은 1인당 평균 2원56전에 해당하는 전국 최고의 금액을 출연했다. 평양에서도 기생 18명이 1인당 50전씩을 갹출하고 주희(酒姬) 31명은 “비록 천업에 종사하나 국민으로서의 의무는 일반이라”고 하면서 1인당 1원 내외를 의연했다.

이처럼 기생들이 국채보상운동에 적극 참여한 것은 경제력이 있으며 동업자로서 결속력을 가지고 있었던 점을 배경으로 들 수 있을 것이다. 또한 1894년 갑오개혁 때 기안(妓案)을 혁파해 약 300명의 관기가 해고되고 1905년 여악(女樂·가무와 풍류를 하던 관기)의 해체, 1907년 내의원(임금의 약 조제) 의녀와 상의원 침선비(針線婢·왕의 옷을 만들던 관비)의 폐지로 조선시대까지 이어져오던 관기 제도가 완전히 사라져버리는 존재론적 전이를 밟았다는 점도 지적할 수 있다. 서울에서 약방기생(의녀 일종)과 내의원 의녀, 궁내부 기녀 등이 국채보상운동에 집단적으로 참여한 것은 자신들의 사회적 존재 근거를 뿌리째 흔드는 통감부 정책에 대해 반발한 것이라고 할 수 있다.

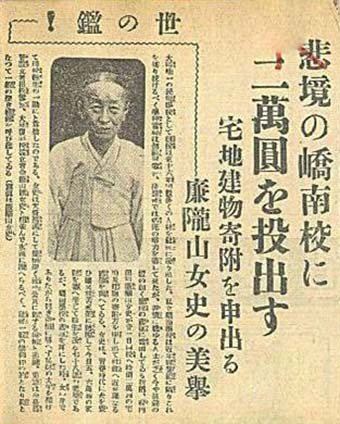

1908년 경시청이 ‘기생단속령’을 공포해 조합에 가입한 기생에게만 영업인가를 내주면서 갑오개혁 이후 흩어졌던 관기 출신 기생들이 모여 기생조합을 설립하는데 이 기생조합은 1914년 권번으로 이름을 바꾼다. 앵무의 이른바 통 큰 기부는 계속돼 성주군 용암면에 제언을 설치해 물난리를 막게 한 공덕을 기리는 비가 1919년 5월에 세워져 현존하고 있다. 1927년에는 대구 기생들로 달성권번을 조직해 그 대표로 취임했고 1938년에는 대구 최초의 사립학교라고 할 수 있는 교남학교를 살리기 위해 전 재산의 절반에 해당하는 거금 2만원 상당의 부동산을 내놓기도 했다.

앵무가 대구 남일동 부인회나 안악군의 부인들처럼 남녀평등의식을 지니고 여성의 사회적·정치적 권리의 신장을 위해 의식적으로 노력했는지는 분명히 드러나지 않는다. 하지만 자신이 속한 지역과 국가의 문제를 스스로의 것으로 받아들여 적극적인 자세로 대처해 나갔다는 점에서 주체적이며 근대적인 자의식의 일단을 갖고 있었음은 확실하다. 이 점이 우리가 기억해야 할 앵무의 모습일 것이다.