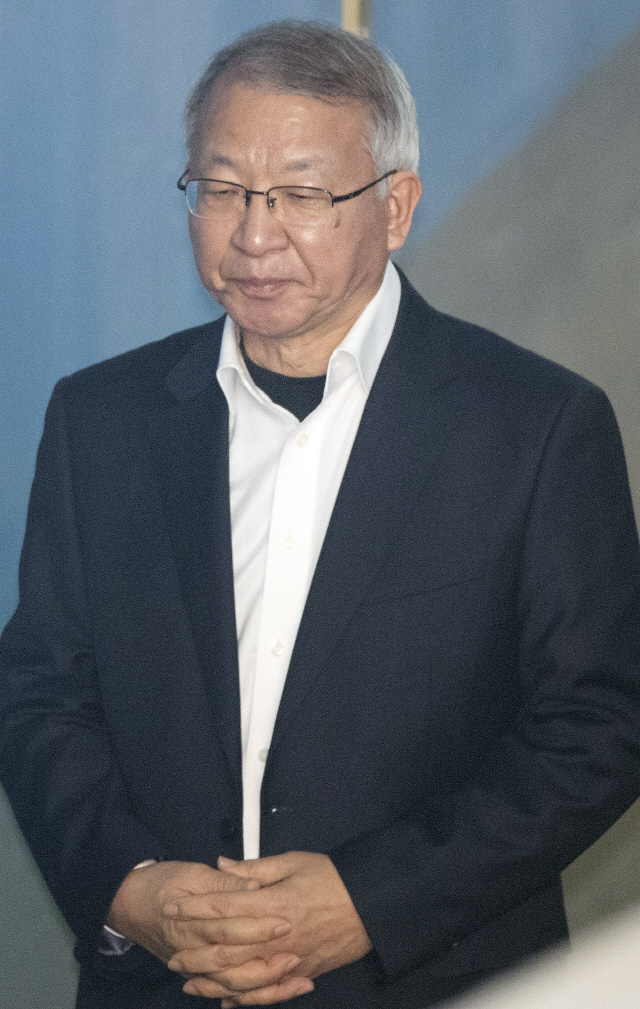

‘재판개입’ 의혹 등으로 기소된 양승태(71) 전 대법원장이 구속 33일 만에 법정에 나와 보석(보증금 등 조건을 내건 석방) 심문을 받았다. 양 전 대법원장은 혐의를 전면 부인한 것은 물론 자신의 구속 부당성을 주장하며 작심한 듯 무려 13분 간 검찰을 꾸짖었다.

양 전 대법원장은 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 박남천) 심리로 열린 보석 심문기일에 직접 출석해 일본 강제징용 손해배상 재상고 재판 개입, 박한철 당시 헌법재판소장을 비난하는 내용의 대필 기사 게재, 법원장 격려금용 비자금 조성 의혹 등을 전부 부인했다. 또 거주지는 경기 성남 자택으로 일정하게 유지되고 있다며 보석 필요성을 강조했다. 구속 이후 건강 상태는 여전히 양호하다고 설명했다.

양 전 대법원장은 이날 특히 ‘무소불위’라는 표현까지 쓰며 무려 13분이나 할애해 검찰의 막무가내식 수사·기소 행태를 강하게 비판했다. 양 전 대법원장은 “며칠 전 구치소에 수용된 한 사람이 내가 수감된 방앞을 지나가면서 ‘우린 법원에서 재판을 받고 있어 법원을 하늘같이 생각하는데 대한민국 검찰은 법원을 꼼짝 못하게 하고 전직 대법원장까지 구속시켜니 정말 대단하구나’라고 말하더라”라며 “형사적으로 별 문제 없다는 법원 자체 조사 결과에도 불구하고 검찰은 목표 의식에 불타는 검사 수십 명을 동원해 법원을 이 잡듯 샅샅이 뒤져 조물주가 무에서 유를 창조하듯 300여 페이지의 공소장을 만들었다”고 억울해했다. 이어 “조사받는 과정에서 검찰이 법원의 재판 과정을 너무 이해하지 못한다는 것을 뼈저리게 느꼈다”며 “재판 하나하나마다 결론을 내기 위해 법관이 얼마나 많은 자료를 검토하고 얼마나 많이 번뇌하는지 이해가 없었다”고 지적했다. 그는 “검찰은 법관이 옆에서 몇 가지 말이나 스쳐 가는 문건을 보고 쉽게 결론을 내는 줄 생각하는 것 같았다”며 “더욱이 대법원 재판 과정에 대해서는 너무 이해력이 없어 설명하기도 힘들었다”고 한탄했다.

검찰 조사 과정에서 받은 충격도 가감 없이 진술했다. 양 전 대법원장은 “검찰 조사 과정에서 내가 진술한 것이 실제 취지와 달리 반영될 수 있다는 것을 보고 깜짝 놀랐다”며 “조사를 당해보지 않은 사람은 짐작도 할 수 없을 것”이라고 항변했다. 이어 “많은 사실이 그것(검찰 조사) 땜에 왜곡 될 수 있다”며 “이 법정에서도 퇴임 후 신문에서 처음 본 디가우징(강력한 자력으로 저장장치 속 데이터를 삭제하는 기술)이라는 것을 내가 지시했다고 하는 등 검사들이 확인되지도 않고 사실도 아닌 것을 거침없이 말하는 것 보고 놀라고 있다”며 “혹시 오해라도 받을까 보고 싶은 후배한테 연락도 안 하고 사는데 증거인멸 우려가 있다며 견강부회한다”고 비난했다.

양 전 대법원장은 이와 함께 앞으로 있을 재판에서 변호인에 앞서 법률가인 자신이 앞장서 적극 변호 논리를 만들 것임을 암시했다. 양 전 대법원장은 “나는 검찰의 공소사실이 무에서 유를 창조한 것이 아니고 무에서 무일 뿐이라는 것을 밝혀야 하는 상황에 와 있다”며 “내 재직 기간에 있었던 모든 일이 대상이기 때문에 내가 모르는 것은 변호인도 모를 것”이라고 설명했다. 다만 “책 몇 권을 두기도 어려운 좁은 공간에서 20만 여 페이지의 증거 기록을 검토한다는 것은 불가능하다”며 “검찰은 나의 아픔과 고통은 외면하고 형식적으로 신속하게 재판을 진행해서 소기 목표만 달성하면 된다는 심중을 내비치고 있다”고 주장했다.

이에 대해 검찰은 “양 전 대법원장 측이 조사 과정부터 영장실질심사 때까지 반복했던 주장을 되풀이하고만 있다”며 보석 반대 의견을 제기했다. 검찰은 “구속 영장이 발부된 뒤 구속 사유에 아무런 변동이 없다”며 “양 전 대법원장은 자신이 대법원장 때 정비한 영장 제도를 스스로 부정하고 있다”고 꼬집었다.