‘한국공학한림원의 100대 미래기술 중 하나인 포스트텐션 공법, 세계 최고 기업에 기술이전(서울대)’ ‘제주상사화 추출물을 활용한 치매 치료물질, 중소기업에 기술이전(한국과학기술연구원)’…. 이런 식으로 대학과 정부 출연 연구기관은 기술이전 자료를 경쟁적으로 발표한다.

그런데 서울경제신문이 대학과 출연연의 기술이전료 수입을 따져보니 사실상 마이너스인 것으로 분석됐다. 기술이전료를 조직과 연구자가 나눈 뒤 전체 특허 출원·유지·등록 비용을 뺀 결과다.

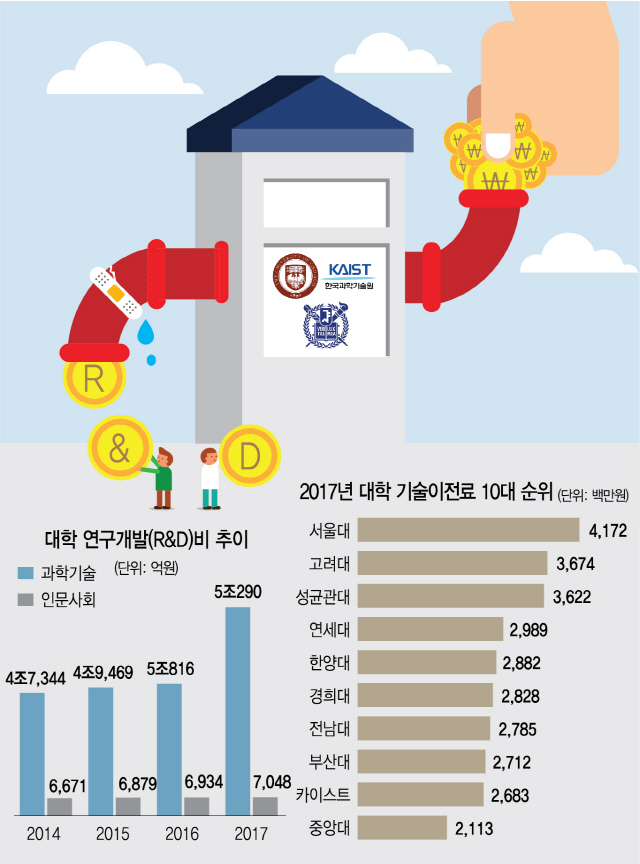

대학에 연구비를 배분하는 한국연구재단에 따르면 국내 대학 418곳(전문대 148곳 포함·2017년 기준)은 지난 2013년(493억원) 대비 57% 증가한 774억원의 기술이전 수입을 올렸다. 서울대(42억원), 고려대(37억원), 성균관대(36억원) 순이었다. 의외로 4대 과학기술특성화대학이 부진해 한국과학기술원이 27억원, 광주과기원이 18억원, 대구경북과기원이 12억원에 그쳤고 울산과기원은 30위 안에도 없었다. 포스텍도 13억원에 그쳤다. 더욱이 연구자 보상에 417억원(54%)이 나가고 특허 출원·유지·등록 비용에 651억원이 든 것을 감안하면 대학의 기술이전 측면에서만 보면 300억원가량 마이너스였다. 대학의 전체 전임교원 1인당 기술이전 건수가 2013년(0.055건)에 비해 60% 증가했으나 0.088건에 그쳤다. 신규 교원 창업기업이 233개로 전년(195개)보다 20% 가까이 늘었으나 제대로 활동하는 곳이 그리 많지 않다.

정부가 대학에 과학기술 분야에서만 5조290억원을 연구개발(R&D)비로 줘 과제 성공률이 98~99%에 달한 것 치고는 초라한 성적표다. 정부가 올해 출연연과 대학·기업에 지원하는 20조5,000억원의 R&D 예산을 국내총생산(GDP) 대비 비중으로 따지면 이스라엘과 함께 세계 1·2위권인데 기술이전료 측면에서 연구비 회수율은 제로인 셈이다.

서울의대 교수 출신인 노정혜 한국연구재단 이사장은 “2017년 발표된 세계혁신지수에서 우리나라는 126개국 중 12위를 차지했다”며 “특허출원이나 인적자본과 연구에서는 우수한 성과를 거뒀으나 산학연구 협력 정도가 26위로 다소 부족했다”고 밝혔다.

이는 여전히 과학기술논문 인용색인(SCI)급 논문을 중시하는 문화가 뿌리 깊기 때문이다. 정부가 교수에게 R&D 과제를 줄 때도 논문이 중요하게 작용한다. 유능한 변리사에게 괜찮은 논문을 맡기면 여러 건의 특허도 만들 수 있다. 논문과 특허 숫자로 보면 세계적이지만 현장과 괴리된 게 많다. 산업현장의 오류를 예측하는 솔루션 회사를 창업한 윤병동 서울대 기계공학과 교수는 “대학가에 논문을 위한 논문, 특허를 위한 특허가 너무 많다. R&D 과제 중 산업화되는 것은 열에 하나도 안 된다”고 전했다. 교육부로부터 링크 플러스 지원을 받는 55개 대학은 창업과 기술이전도 교수 업적평가에 넣는다고 하지만 역부족이다.

대학 산학협력단은 정부부처와 한국연구재단 등에서 교수가 연구과제를 수주하면 약 30%가량을 간접비로 징수하는데 기술이전이나 창업지원에서 제대로 된 역할을 하지 못한다는 지적이 끊이지 않는다. 서울대 산단의 경우 김진수 전 서울대 교수(툴젠 최대주주·IBS 유전체교정연구단장)가 30억원가량의 정부 연구비를 받아 개발한 첨단 유전자가위 기술을 2012년 툴젠에 헐값에 넘겼다는 비판에 휘말린 게 단적인 예다.

반면 미국은 2015년 기준으로 프린스턴대가 1억4,200만달러(약 1,610억원), 스탠퍼드대가 9,422만달러(약 1,068억원)의 기술이전 수입을 올려 각각 한국 대학 총계를 훌쩍 뛰어넘었다. 스탠퍼드대 출신 창업기업들의 연간 매출이 한국 GDP의 갑절이 넘는다는 통계는 오래된 얘기다. 미국은 연방정부가 국립과학재단(NSF)을 통해 대학이나 연구소 등에 R&D비를 지원할 때 학술연구를 넘어 사업화에 초점을 맞춘 프로그램(I-Corps)도 운영한다. 창업훈련, 콘퍼런스 개최, 비즈니스파트너·동문·투자자 주선이 뒤따른다. 국양 삼성미래기술육성재단 이사장은 “중국 칭화대는 물론 농·축산·생명 특허가 좋은 뉴질랜드 오클랜드대도 한 대학이 우리 대학 전체 기술이전료보다 훨씬 더 받는다”고 전했다.

출연연도 대동소이하다. 과기 출연연을 관장하는 국가과학기술연구회에 따르면 25개 출연연은 지난해 957억원의 기술이전 수입을 올려 3년 연속 960억원 안팎을 기록했다. 하지만 대학처럼 기술이전료를 연구자와 나누고 특허 비용을 감안하면 역시 ‘속빈 강정’이다. 연간 8조원 가까운 예산이 들어간 것 치고는 매우 빈약하다. 출연연 관계자들은 “여러 R&D 과제를 수행해 인건비를 벌충하는 연구과제 중심 연구비 지원 시스템(PBS)이 경쟁을 촉진하는 긍정적 요소도 있으나 그 비중이 전체 예산에서 절반가량 돼 과제 수주와 수행에 행정력 낭비가 만만치 않다”고 하소연한다. 정부도 이런 애로를 알고 PBS를 혁신과제로 꼽고 있으나 지난해 말로 예정됐던 개혁안 발표는 이해관계가 부딪히며 늦춰지고 있다.

연 4조원대의 R&D 예산을 받는 기업은 어떨까. 기업의 기술이전료 수입은 따질 수 없지만 응용·개발연구 중심인 기업 과제는 나눠 먹기 식이 많다. 중간에서 10%가량 수수료를 받고 과제를 따주는 컨설팅사도 적지 않다. 발광다이오드(LED)를 개발하며 공공기관 시스템통합(SI) 업무를 하는 K씨는 “R&D 과제는 주로 연구원 인건비를 충당하는 개념이다. 정부도 고용 유지와 창출에 더 관심이 많은 것 같다”고 지적했다. 국회 과학기술정보방송통신위원인 신용현 바른미래당 의원은 “6만개 넘는 과제가 있는 정부 R&D의 기획·심사·평가 수준을 높이고 성실실패를 폭넓게 인정해야 도전적인 연구가 가속화될 것”이라고 말했다. /고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com