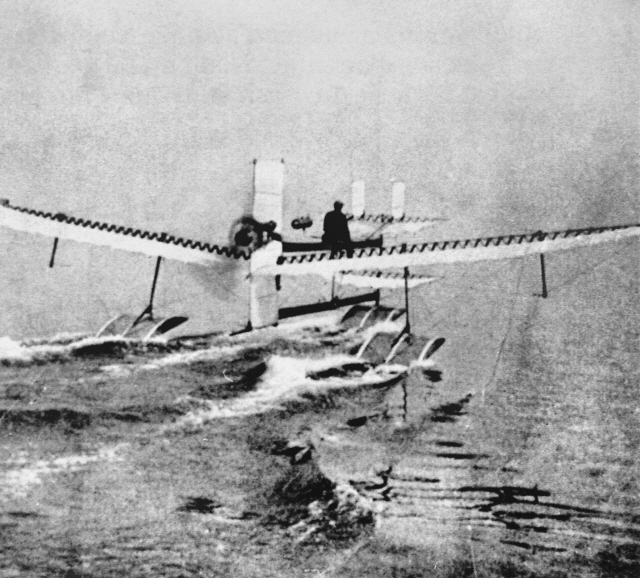

1910년 3월28일, 프랑스 마르세유 인근의 베르호수. 28세의 공학도 앙리 파브르가 자작한 ‘이드라비옹(사진)’을 타고 가볍게 떴다. 구경꾼들은 환호했다. 라이트형제의 비행 성공 6년4개월여 후 프랑스인이 물 위에서도 이착륙할 수 있다는 사실을 입증했기 때문이다. 파브르는 50마력 엔진을 장착한 이드라비옹을 타고 2~5m 높이로 약 600m를 날았다. 하루에 네 차례나 수상 이착륙에 성공한 그는 유명인사로 떠올랐다. ‘더 좋은 비행기를 만들겠다’고 자신했던 파브르는 102세로 타계할 때까지 히트작을 남기지 못했으나 수상비행기 최초 개발자라는 기록은 영원히 살아 있다.

수상비행기 연구개발의 바통은 미국인 글렌 커티스가 이어받았다. 파브르와도 교류했던 커티스는 1902년 동체와 날개 끝에 스키 모양의 플로트를 부착한 수상비행기 ‘모델 F’를 개발해 미 해군에 150대나 납품하는 개가를 올렸다. 모델 F는 끊임없는 개량으로 1920년대까지 무려 6,000대 이상 판매됐다. 보잉사도 처음에는 수상기를 주로 만들었다. 수상비행기가 각광받은 것은 비행장을 건설할 필요가 없었기 때문이다.

항공기 등장 초기에 운송 업계 등 반대론자들은 활주로 건설비용을 전가의 보도처럼 써먹었다. 날개의 일부를 접거나 연장해 양력을 증가시키는 플랩이 개발되기 전. 뜨려면 추력의 극대화를 위해 활주로가 길어질 수밖에 없었던 차에 호수 또는 잔잔한 내해가 천혜의 비행장으로 여겨졌다. 그러나 기술의 발달로 주역은 일반 항공기로 넘어갔다. 미 해군은 고속 제트기의 수상기 버전을 연구했으나 각도가 조금만 틀어져도 위험하다는 판단에 접고 말았다.

결국 수상비행기는 1947년 미국 사업가 하워드 휴스가 개발한 거대 비행정 H-4허큘리스 이후 발전 동력을 잃었다. 각국 우표의 흔적으로만 남은 정도다. 그래도 길은 있다. 러시아는 비행정을 나는 배인 위그선으로 진화시켰다. 일본이 지난 2007년부터 생산한 비행정 US-2는 인도에 이어 인도네시아·태국·그리스 등과 상담이 오가는 중으로 제대로 팔리는 최초의 일본산 기체가 될 가능성도 높다. 국내에서는 민간사업자들이 관광용으로 중부내륙지방에서 활용하는 정도다. 3면이 바다인 여건에 비춰 비행선은 여전히 유용해 보인다. 산불 진압에서 내륙 운송 인프라가 미흡한 북한과의 교류까지 미래 대안의 하나로 꼽힌다.

/권홍우선임기자 hongw@sedaily.com