정부가 추가경정예산(추경) 편성을 추진하고 있습니다. 추경은 말 그대로 매년 12월께 국회에서 승인을 받아 편성한 한 해 예산 말고, 대내외적으로 ‘중대한 변화’가 생겼으니 갑자기 추가로 더 쓰겠다는 돈을 말합니다.

올해는 문재인 대통령이 지난 6일 “필요하다면 추경을 긴급 편성해서라도 미세먼지 줄이는 데 역량을 집중하라”고 운을 떼면서 추경 논의가 시작됐습니다. 이후 지난 26일 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 국회에 나와 “미세먼지 근본 해결을 위해 검토한 결과 일단 기존 예산으로는 한계가 있어 추경을 검토하고 있다”고 하면서 추경 편성이 공식화됐습니다. 그 사이 국제통화기금(IMF)이 정부 목표인 2.6~2.7% 성장률을 달성하기 위해서는 국내총생산(GDP)의 0.5% 규모, 즉 9조원 규모의 추경이 필요하다며 강하게 권고하기도 했고요.

올해도 추경이 편성되면 문재인 정부 들어 3년 연속이고, 박근혜 정부 때인 2015년 ‘메르스 추경’ 이후 5년 연속입니다. 최근 관가(官街) ‘핫 이슈’인 추경 편성을 둘러싼 쟁점 3가지를 정리해봤습니다.

①추경 편성 요건에 맞나=우선 추경 편성의 시발점이 된 ‘미세먼지’가 추경의 요건이 되는지 입니다. 결론부터 말하면 요건이 되는 것은 맞습니다. 국가재정법 제89조는 전쟁이나 대규모 재해 등 자연·사회재난이 발생하거나 경기침체, 대량실업, 남북관계 변화 등 대내외 여건에 중대한 변화가 발생할 우려가 있는 경우 추경을 편성할 수 있도록 하고 있습니다.

‘미세먼지 추경’의 법적 근거를 굳이 찾자면 자연재난이나 사회재난이 될 겁니다. 그러나 원래부터 미세먼지가 재난에 해당했던 것은 아닙니다. 추경 논의가 시작되자 정부는 재난 및 안전관리 기본법을 고쳐 ‘미세먼지 피해’를 사회재난으로 지정하면서 가능해졌습니다. 다시 정리하면 ‘미세먼지 추경’을 하기 위해 법을 고쳤고, 이제는 법적 근거가 확보된 셈입니다.

주무부처인 환경부는 미세먼지 대응에 필요한 추경 규모를 1조원 가량으로 보고 있습니다. 정부는 총 9~10조원 규모 추경을 검토하고 있는데, 나머지는 최근 경기 침체 대응용 추경이 될 가능성이 큽니다. 여기에도 추경 편성의 논리적 근거를 둘러싼 갑론을박이 있습니다. 정부가 경기 부양을 위해 추경을 편성한다는 것은 그만큼 경기 상황을 안 좋게 본다는 의미일 겁니다. 그러나 정부의 최근 경기 판단을 살펴보면 추경을 편성할 정도로 부정적이지 않아 보입니다. 정부는 ‘그린북(최근 경제동향)’을 통해 공식 경기판단을 하는데, 가장 최근치인 3월호에서 “산업활동 및 경제 심리 관련 지표들이 개선된 모습을 보이고 있다”고 평가했습니다. 불확실성이 있다는 점을 명시하긴 했지만, 긍정적 모멘텀이 생겼다는 점을 언급한 겁니다. ‘경제 심리’를 중요하게 보는 정부로서는 긍정적인 요인을 언급한 것이겠지만, 추경 편성 논리와 경기 판단이 서로 상충 되는 것 아니냐는 지적이 나오는 것도 사실입니다.

② 추경(追更)? 춘경(春更)?=지난 2015년 이후 5년 연속, 문재인 정부 들어 한 해도 빼지 않고 이맘때 추경 검토가 이뤄지다 보니 ‘추경 중독’ ‘재정 중독’ ‘춘경(春更·봄에 하는 추경)’이라는 말도 나옵니다. 정부는 올해 총지출(예산+기금)을 470조원 규모로 짰습니다. 1년 전보다 9.5% 늘어난 것으로 금융위기 때인 2009년 이후 10년 만에 최대로 늘어난 ‘슈퍼 예산’입니다. 역대 두 번째로 높은 증가율이기도 하고요. 그렇다 보니 3월 초부터 검토에 들어간 추경을 놓고 ‘올해 ’슈퍼 예산‘ 잉크도 안 말랐는데 추경을 추진한다’는 비판이 나오는 것도 무리는 아닙니다. 1분기에 추경을 편성한 것도 외환위기 때인 1998년·1999년과 금융위기 때인 2009년밖에 없습니다.

사실, 올해 추경 편성의 발단이 된 미세먼지가 갑자기 나타난 ‘중대한 변화’는 아닙니다. 이미 올해 미세먼지 대응에는 1조9,000억원 가량의 예산이 편성돼 있습니다. 아직 집행이 제대로 되지 않은 시점이기도 합니다. 심지어 지난해 추경에서 편성한 어린이집·노인 시설 공기청정기 설치 같은 미세먼지 대응 예산은 562억원이 편성 됐지만 집행률은 44% 정도(추경호 자유한국당 의원실)에 불과합니다.

이 때문에 ‘미세먼지’는 돈을 최대한 더 풀어 경기를 방어하고 싶은 정부의 추경 명분일 뿐 경기 부양이 궁극적인 목적이라는 해석이 나옵니다. 정부로서는 추경에 불을 지핀 상황에서 ‘9조원 추경 권고’를 한 IMF가 ‘울고 싶은데 뺨 때려준 격’이라고나 할까요. IMF가 슈퍼 추경의 명분을 든든하게 만들어 줬으니까요.

③추경 재원 마련은?=그렇다면 추경 편성에 필요한 재원은 어디서 어떻게 조달할까요. 정부의 한 고위 관계자는 “(추경 재원에 대해) 모든 가능성을 열어놓고 검토하고 있다”면서 “일부는 적자 국채 발행이 필요할 것으로 본다”고 말했습니다. 이 관계자는 “기금의 여유자금을 추경 목적에 맞게 사용할 여지도 있다”고도 했습니다.

정부가 추경에 사용할 수 있는 재원은 기본적으로 세계잉여금(예산에 쓰고 남은 돈)입니다. 기재부에 따르면 지난해 세계잉여금은 13조2,000억원입니다. 국가재정법상 이 돈을 전부 추경에 투입할 수는 없습니다. 지방교부세와 지방교육재정교부금으로 초과 세수의 39.51%를 우선 배정해야 합니다. 여기서 남은 돈도 공적자금상환기금에 먼저 출연해야 하죠. 이래저래 빠지고 남아 추경에 사용할 수 있는 돈은 1,000억~2,000억원에 그칩니다.

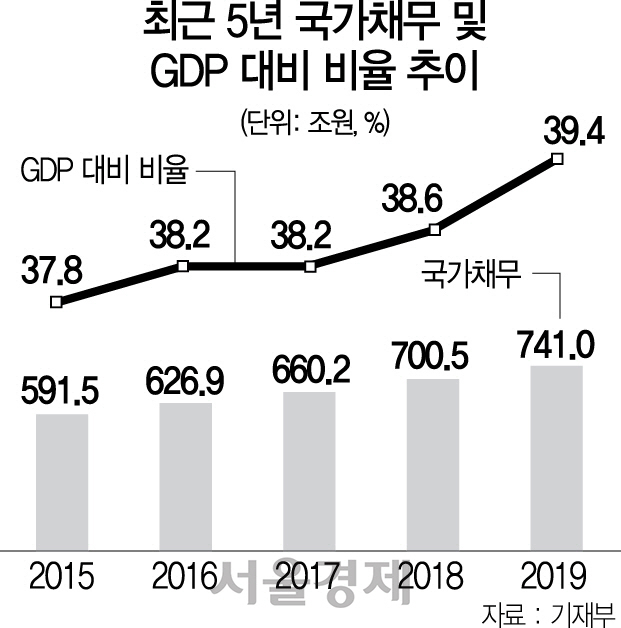

결국 적자 국채 발행이 불가피한데, 재정 건전성을 고려해야 하는 정부로서는 그 규모를 최소화하는 게 관건입니다. 문재인 정부 들어 처음으로 편성된 11조2,000억원 규모의 2017년 추경에서는 초과 세수 8조8,000억원과 세계잉여금 1조1,000억원, 기금 여유자금 1조3,000억원으로 재원을 조달했습니다. 2018년 3조9,000억원짜리 추경은 세계잉여금 2조원과 한국은행 잉여금 6,000억원, 기금 여유자금 1조3,000억원을 활용했습니다. 세수 호황으로 적자 국채를 굳이 찍지 않아도 됐었죠.

그러나 올해는 25조원이 더 걷힌 지난해 같은 초과 세수를 기대하기 어렵습니다. 예년 활용했던 기금 여유자금과 한은 잉여금 등을 최대한 끌어모아 활용해야 그만큼 찍어야 할 적자 국채 규모도 줄어듭니다. 금융투자업계의 한 관계자는 “10조원 규모로 추경을 한다고 가정했을 때 약 2조원 가량은 기금과 한은 잉여금으로 조달할 수 있을 것”이라고 전망했습니다.

올해 계획된 국고채 바이백 재원을 전부 사용하지 않고 이를 추경 재원으로 돌려 적자 국채를 찍는 방법도 있습니다. 새롭게 적자 국채를 발행하는 것이지만, 정부 입장에서는 국회 설득에 상대적으로 유리할 수 있습니다. 국회에서 승인받은 올해 상환용 국고채 발행액(만기 포함)은 57조1,000조원입니다. 기재부에 따르면 올해 만기 도래 국고채는 35조4,000억원(3월 현재)입니다. 이는 반드시 갚아야 하는 국고채라는 의미입니다. 나머지 19조7,000억원(57조1,000억원-35조4,000억원)은 내년 이후 만기 도래 물량에 대한 바이백 재원입니다. 올해 들어 3월 현재 2조원 가량을 이미 소진했기 때문에 17조7,000억원을 두고 얼마를 추경 재원으로 활용할 지를 판단해야 하는 셈이지요. 기재부 관계자는 “17조7,000억원을 전부 바이백에 쓸지, 편성을 바꿔 일부를 추경에 쓸 지는 향후 추경이 국회 심의 과정에서 확정되면 시장 상황과 리스크 요인을 고려해 판단할 것”이라고 말했습니다.

/세종=한재영기자 jyhan@sedaily.com