글로벌 금융위기 이후 반도체·디스플레이 등 주력 제조업의 노동생산성 증가세가 둔화된 것으로 나타났다. 더딘 기술 혁신과 규제 완화, 경직된 노동구조, 구조조정 지연 등 복합적 요인이 작용했다는 분석이다.

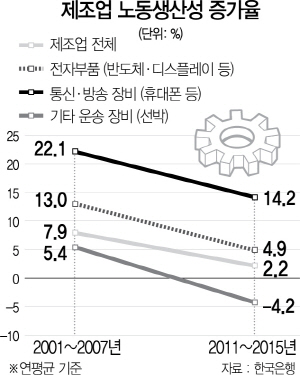

한국은행이 9일 발표한 ‘산업별 노동생산성 변동요인 분석’ 보고서에 따르면 제조업 노동생산성 연평균 증가율은 지난 2011∼2015년 2.2%로 금융위기 이전인 2001∼2007년(7.9%)보다 5.7%포인트 하락했다. 한은의 한 관계자는 “혁신기업 출현이 지체되고 노동과 자본이 비효율적으로 배분되면서 총요소생산성 증가세가 둔화된 결과”라고 설명했다. 총요소생산성이란 노동이나 자본 등 단일 요소에 더해 노사, 경영체제, 법·제도 등 복합적 요인에 의해 결정되는 생산성 지표다.

문제는 수출 주력 상품인 반도체와 디스플레이·휴대폰 등의 노동생산성 증가율 감소 폭이 커지고 있다는 점이다. 반도체·디스플레이 등 전자부품이 13.0%에서 4.9%로 8.1% 포인트 하락했고 휴대폰 등 통신·방송 장비가 7.9%포인트(22.1%→14.2%) 떨어졌다.

우리나라의 노동생산성 증가율 하락 속도는 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 선진국보다 빨랐다. OECD의 제조업 노동생산성 증감 둔화 폭은 -2.0%지만 한국의 경우 -5.7%로 나타났다. 특히 한국 제조업의 시간당 노동생산성은 51달러로 미국(87달러)과 독일(81달러)의 59%, 63% 수준에 그쳤다.

한은 관계자는 “주력제조업 경쟁력 약화 추세가 지속되면 장기적으로 큰 부담이 될 것”이라며 “고용 경직성을 완화하고 고용형태를 다양화하는 한편 한계기업을 구조조정해야 한다”고 강조했다. 그는 “다만 이 과정에서 피해가 예상되는 중소기업과 영세자영업자를 위한 사회안전망 확충도 필요하다”고 덧붙였다.

이번 보고서는 이주열 한은 총재의 평소 지론인 ‘구조개혁론’과도 일치한다. 이 총재는 “경제성장을 위해서는 노동시장 유연화, 한계기업 구조조정 등 구조개혁이 우선시돼야 한다”고 주장해왔다.