지난 16일 일본 가나가와현 가마쿠라시의 대표 번화가인 코마치 거리(小町通り). 좁은 길 양옆으로 작은 음식점들이 늘어섰다. 소셜미디어에서 인기인 상점 앞엔 받아든 간식을 들고 사진을 찍거나 맛보는 사람들로 장사진이다. ‘그곳에서만 맛볼 수 있는’ 독특한 간식은 관광에서 빼놓을 수 없는 즐거움. 주요 관광지마다 특색 있는 음식을 팔고, 관광객이 이를 먹으며 주변을 둘러보는 모습은 전 세계 어디나 비슷한 듯하다.

그런데 가마쿠라시가 최근 ‘걸으면서 음식 먹는 행위’를 ‘민폐’로 규정하고 금지하는 조례를 만들어 시행에 들어갔다. 연간 2,000만 명이 방문하는, ‘길거리 음식 천국 코마치 거리’로 유명한 관광 도시가 왜 이런 행동에 나선 것일까.

가마쿠라시 의회는 지난달 22일 ‘관광객이 혼잡하거나 좁은 장소를 걸으며 음식을 섭취해 타인의 옷을 더럽히는 등 폐를 끼칠 우려가 있는 행위’를 민폐(迷惑)로 규정하고, 이를 금지하는 ‘공공장소에서의 매너 향상에 관한 조례안’을 가결했다. 지난 1일부터 시행에 들어간 이 조례안은 ‘권고’에 가까워 위반해도 처벌받지는 않는다.

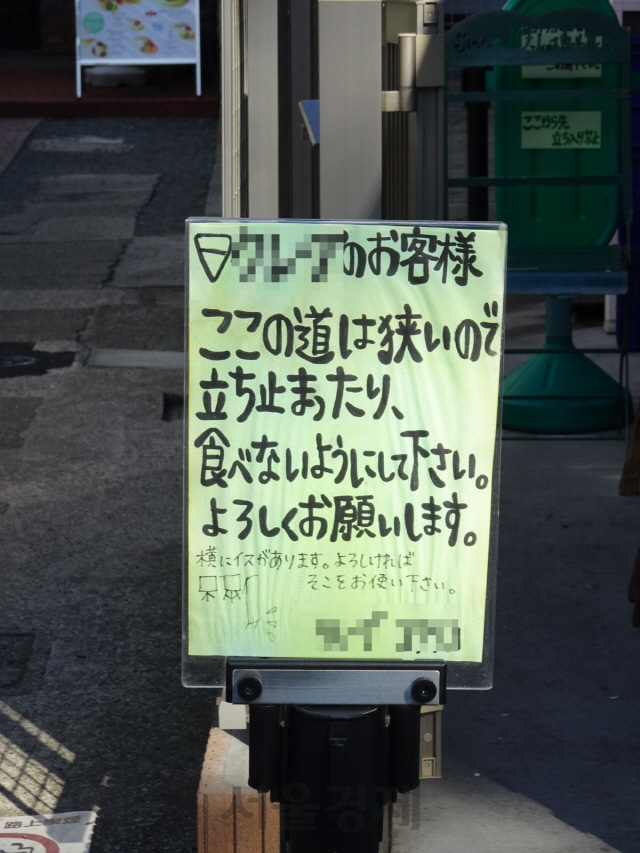

가마쿠라의 이런 결정은 날로 심해지는 ‘관광 공해’에서 비롯됐다. 코마치 거리 인근 주민이나 거리 내 다른 상점을 중심으로 쓰레기, 제품 오염 등의 불편을 호소하는 민원이 급증했기 때문이다. 실제로 코마치 거리 곳곳에는 ‘이곳에서는 음식물을 섭취하면 안 된다’거나 ‘사유지 앞에서는 음식물을 먹지 말라’는 안내문이 붙어있었다. 한 기념품 가게는 입구 앞에 ‘음식을 들고 들어오지 마시오’라는 표지판을 세워놓기도 했다. 가게 직원은 “간식을 든 채로 기념품을 둘러보다가 소스를 떨어뜨리거나 먹고 난 뒤 남은 그릇이나 휴지를 가게 안에 버리고 가는 손님들이 종종 있다”고 말했다. 이어 “거리가 붐비는 주말에는 가게 입구 앞에서 음식을 먹는 사람들도 많아 아예 표지판을 세워놓은 것”이라고 설명했다.

당사자인 음식점들의 입장은 난처하다. ‘깨끗한 관광지’라는 취지에는 공감하지만, 음식을 팔면서 마냥 ‘걸어 다니며 먹지 말라’고 강조할 수도 없는 노릇이다. 특히 주로 테이크 아웃 형태로 장사하는 점포들이 늘어서 있는 관광지에서 대형 체인이 아닌 이상 다수의 손님을 수용할 공간을 마련하는 것은 사실상 불가능하다. 상점 앞에 작은 의자 몇 개를 둬 식사 공간을 만들거나 ‘먹은 뒤 쓰레기는 상점 안 쓰레기통에 넣어달라’는 안내문을 내걸어 손님들의 ‘매너 준수’를 당부하는 정도가 이들이 할 수 있는 대책이다. 관광객들 사이에서도 ‘조례는 심했다’는 불만이 나온다. 거리 내 상점 상당수가 길거리 음식을 파는데 곳곳에 ‘이곳에서 먹지 말라’는 안내문만 붙여놓고, 걸어 다니면서 먹지도 말라고 하면 어쩌라는 것이냐는 비판도 만만치 않다.

일본의 관광객 대상 ‘매너 조례’는 가마쿠라시가 처음은 아니다. 앞서 일본 스키 성지로 불리는 나가노현 하쿠바도 관광객의 음주와 불꽃놀이, 쓰레기 투기 등이 심각해지자 이를 규제하는 조례를 제정한 바 있다. 이 역시 환경 오염과 이에 따른 주민들의 불편 호소가 커지면서 지자체가 내놓은 대책이었다.

요즘 전 세계 주요 관광지에는 ‘공해’라는 말이 따라다닌다. 쓰레기는 기본이다. 당장 한국의 명동 거리만 해도 곳곳에 소스가 묻은 종이컵과 휴지, 이쑤시개가 상점 앞, 골목길 곳곳에 버려져 있다. 무리한 사진 촬영으로 교통 신호를 무시한다거나 방문을 기념한다며 명소에 낙서도 서슴지 않는 행위도 대표적인 관광 공해다.

여행(관광)은 말만 들어도 설레는 단어다. 그러나 누군가의 휴식과 감동이 또 다른 누군가에게 피해를 준다면 그것은 말 그대로 민폐다. 잠시 만끽하는 여유가 최소한의 규범, 도덕의 무장해제를 의미하는 것은 아니라는 이야기다. 인기 관광지가 비판을 감수하면서까지 굳이 구속력 없는 조례를 만들어 매너를 당부, 아니 호소한 이유도 여기 있지 않을까.

/가마쿠라=송주희기자 ssong@sedaily.com