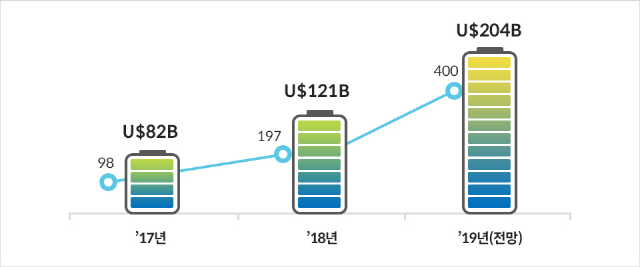

각 국의 환경 규제 등으로 전기차 시장 확대가 예상됨에 따라 전기차의 핵심 부품인 배터리 시장에서도 업계간 주도권 다툼이 치열해지고 있다.

배터리는 전기차 원가의 3분의 1 가량을 차지할 정도로 규모가 크지만 아직 성장 단계라 관련 시장 장악을 위해서는 인력 확보가 필수다. 실제 전기차 배터리는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 등 화학 분야의 노하우를 기초로 하지만 자동차와 같은 대량생산 공정 노하우와 전자공학 관련 지식도 필요한 난도가 높은 산업이다. 일각에서는 전기차 시장이 배터리 업체 예상만큼 빠르게 커지지 않을 수 있어 지나친 과잉 투자를 경계해야 한다는 분석도 나온다.

◇글로벌 러브콜 받는 韓 배터리 인력=5일 화학업계에 따르면 지난해 말 국내 1위 전기차 배터리 업체의 배터리관리시스템(BMS) 관련 인력 3명이 스웨덴 볼보로 이직하는 등 인력 유출이 계속되고 있다. 볼보 측은 이른바 ‘저녁이 있는 삶’과 높은 연봉 등의 당근책을 제시한 것으로 전해졌다. 볼보는 올해부터 내연기관 신차를 출시하지 않고 플러그인하이브리드 등의 전기차만 시장에 내놓을 예정이며 이 때문에 배터리 관련 인력 채용을 통해 경쟁력을 높인다는 계획이다.

타타자동차 등을 보유한 인도 타타그룹 또한 한국 배터리 관련 인력에 접촉 중이며 독일의 반도체 제조업체인 ‘인피니온’ 또한 헤드헌터 등을 통해 한국 인력에 러브콜을 보내고 있다. 이들은 주로 비즈니스용 소셜네트워크서비스(SNS)인 ‘링크드인’을 활용해 채용을 진행 중인 것으로 전해졌다.

최근 벌어지고 있는 LG화학(051910)과 SK이노베이션(096770) 간의 인력 관련 분쟁 배경 또한 시장 성장률만큼 관련 인력을 확보하기 어려운 구조 탓이 크다. 인력 수요와 공급간의 ‘미스매치’가 발생해 인력 쟁탈전이 벌어질 수밖에 없는 구조인 셈이다. 배터리 기술 개발 및 생산 인력이 없으면 완성차업체로부터 수주를 받는게 불가능한 만큼 쓸만한 인재는 ‘입도선매’를 하든 높은 연봉으로 이직을 부추기든 어떻게든 확보해야 하는 상황이다. 다만 업계에서는 “A업체가 인력에 대해 충분히 대우를 해줬어야 했다”는 입장과 “B업체의 공격적인 인력확보 전략은 업계 상도의에 어긋나는 일”이라는 입장이 엇갈린다.

배터리 업계에서는 한국 산업 생태계가 전기차 배터리에 최적화돼 있어 내부는 물론 외부에서도 탐내는 인재가 많다는 평을 내놓는다. 전기차 배터리의 핵심 기술인 화학 분야에서는 LG화학과 SK이노베이션 등의 업체가 있으며 전자 쪽과 관련해서는 삼성전자, LG전자, SK하이닉스를 보유중이다. 또 자동차 분야에서는 현대차(005380)가 있어 한국 기업 입장에서는 화학·전자·자동차를 아우르는 전기차 배터리 분야 시장 진출에 상대적으로 유리한 조건을 갖췄다 할 수 있다. 이 같이 화학·전자·자동차 등 3가지 분야에서 글로벌 최고 수준의 경쟁력을 보유한 나라는 미국, 일본, 독일 정도다.

다만 파나소닉 등 글로벌 전기차 배터리 업체를 보유한 일본과 달리 미국과 독일은 관련 시장에서 눈에 띄는 업체가 보이지 않는다. 일각에서는 미국과 독일이 내연기관 자동차 중심의 산업생태계를 구축한만큼 내연기관 관련 ‘레거시(과거의 유산)’ 때문에 전기차 시장 대응에 소극적이라는 평가를, 또 다른 일각에서는 미국과 독일이 이미 세계적인 기술력을 갖춘 만큼 다소 늦게 대응해도 한국을 비롯한 아시아 업체들을 충분히 따라잡을 수 있다는 자신감과 여유 때문이라는 평가를 각각 내놓는다.

◇과도한 전기차 배터리 낙관론 경계해야=전기차 시장의 규모가 생각보다 크지 않을 수 있다는 전망이 나온다는 점은 국내 배터리 업체의 고민거리다. 대표적인 사례가 최근 자금 부족설에 시달리는 글로벌 대표 전기차 업체 테슬라다. 테슬라는 최근 23억달러를 시장에서 조달하긴 했지만 여전히 자금 부족설에 시달리며 전기차 시장 자체에 어느정도 거품이 끼여있는게 아니냐는 우려가 나온다. 실제 전기차는 1회 충전시 최대 400km를 갈 수 있지만 아직은 부족한 충전 인프라와 몇시간이 소요되는 충전 시간, 보조금 지원 없이는 구매를 망설이게 하는 높은 가격 등이 장애물로 꼽힌다. 배터리 안전성과 수명 및 효율을 획기적으로 개선할 수 있는 ‘전고체 배터리’가 해법이 될 수 있다는 전망이 나오지만 업계에서는 10년 뒤에나 상용화가 가능한 어려운 기술로 분류한다.

특히 내연기관 자동차 제조 업체들이 연료 효율 개선 및 먼지 저감 장치 강화 등으로 대응하고 있어 자동차 시장 주도권을 순순히 내놓지 않을 기세다. OPEC 등 석유 기반의 에너지 업체의 견제도 숙제다. 실제 OPEC 자료에 따르면 지난 2016년 기준 전세계 일일 석유 소비량 9,560만 배럴 중 차량용이 4,300만 배럴로 45%를 차지하고 있어 전기차 시장 확대는 에너지 업체의 수익 감소로 이어진다.

반면 전기차 배터리 업체들은 관련 분야에서 아직 손익분기점(BEP)에 이르지 못한 상황으로 여타 부문에서 벌어들인 수익 또는 회사채로 조달한 자금으로 사업을 확대 중이다. 이들은 공격적인 전략으로 덩치를 키우는데 집중하고 있지만 업계의 패러다임이 자주 그리고 빠르게 변하고 있어 자칫 과잉투자가 될 수 있다.

업계 관계자는 “지금과 같은 내연기관 차량은 다양한 전장장치 탑재가 필수인 자율주행차 시대에 경쟁력이 떨어질 수밖에 없어 결국 전기차가 관련 시장을 장악하게 될 것”이라며 “다만 독일 등 유럽업체들이 자체 전기차 배터리 제조에 나서고 있고 ‘시장의 규칙’을 정하는 미국이 아직은 잠잠한 상황이라 한국업체로서는 여러 불안요소가 상존한 상황”이라고 밝혔다.