“국민에게 국가란 무엇인가. 국가가 있은 이후 수천 년에 걸쳐서 되풀이 된 질문. 그 탐험의 길을 나서야 하는 게 너무 늦은 것은 아닐까.”

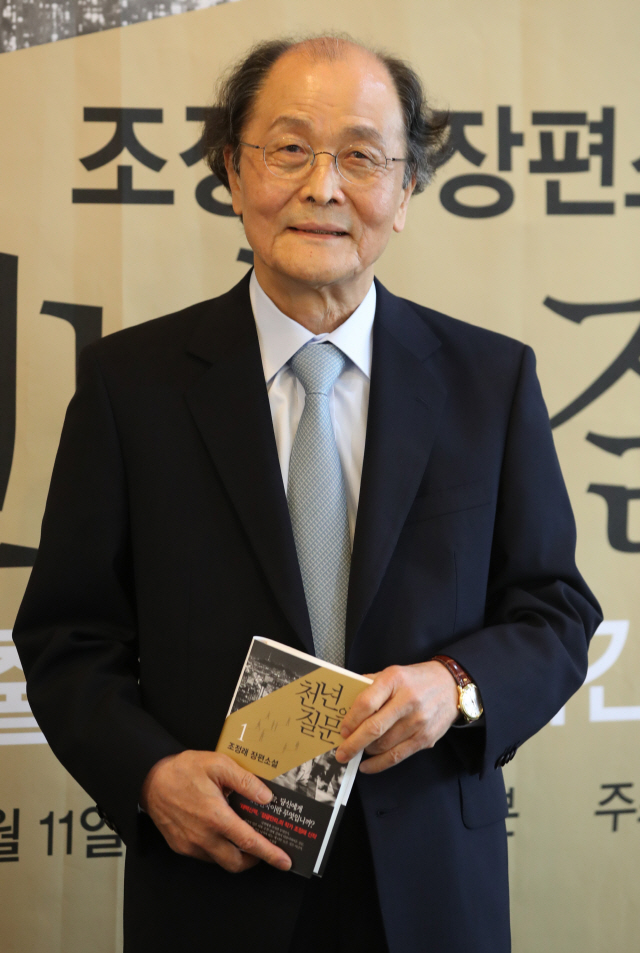

‘한국 문단의 거목’ 조정래 작가는 11일 서울 중구 프레스센터에서 열린 장편소설 ‘천년의 질문’(3권) 출간 기념 기자간담회에서 취재진 질문에 앞서 책 첫머리에 쓴 ‘작가의 말’을 낭독했다. 이 질문에 대한 응답이 바로 이번 소설이라는 것이다. 조 작가는 그동안 ‘태백산맥’ ‘아리랑’ ‘한강’ 등을 통해 근현대사의 역사, 사회 등 묵직한 주제를 소설로 다뤄왔고 이번에도 양극화 문제를 정면으로 응시한다.

조 작가는 ‘천년의 질문’이 대한민국이라는 사회의 특수성과 다른 모든 사회에 대한 보편성을 모두 담고 있다고 강조했다. 그는 “이 소설은 대한민국이라는 국가와 사회가 안고 있는 현실의 문제점들을 총체적으로 이야기한다”며 “이것이 소설이 갖는 특수성”이라고 설명했다. 그는 이어 “대한민국의 부패 지수는 세계 180여 개국 가운데 58위이며 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 22위”라며 “다른 모든 나라들도 우리와 정도의 차이만 있을 뿐 유사한 부패 문제를 갖고 있다는 점은 이 소설이 가진 보편성”이라고 덧붙였다.

‘천년의 질문’은 현재 대한민국 자본과 권력에 휘말려 욕망을 키워가는 현대인들의 적나라한 욕망을 작가 특유의 남성적인 필체와 서사의 힘으로 장대하게 드러냈다. 또 주인공인 시사주간지 기자 장우진을 통해 우리 사회의 문제점과 해법을 제시한다. 기자를 주인공으로 내세운 것은 고등학교 때 읽었던 ‘신문은 사회의 목탁이다. 신문기자는 사회의 등불이고, 산소이어야 한다’는 수필 내용에 깊은 감동을 받았기 때문이라고 전했다. 조 작가는 “이러한 기준 속에서 기자는 모든 사안을 폭 넓게 바라볼 수 있고 그래야 한다고 생각한다”면서도 “재벌에게 문자를 보내는 언론 등 최근 사회의 현실을 상징적으로 반영했다”고 말했다.

‘천년의 질문’을 통해 지적하고 싶은 것은 ‘압축 고속’ 성장하는 과정에서 아킬레스건으로 떠오른 ‘분배’ 문제다. 정부 주도 하에 대기업을 육성하고 경제 볼륨을 키웠지만 ‘양날의 검’으로 돌아와 양극화라는 해결 어려운 문제를 낳았다는 것이다. 그는 “1976년쯤 월남전(베트남전쟁)이 종식될 때부터 우리나라 경제구조에 관심을 가졌다”며 수십년 전부터 이번 소설을 위해 책과 언론보도는 물론 실제 문제를 경험한 사람들을 취재해왔다고 설명했다. 그는 “월남전 특수로 한국 기업이 엄청난 돈을 벌어들일 때부터 분배의 문제가 대두됐다”며 “당시 대한민국 국무총리는 ‘지금은 분배의 시기가 아니라 축적의 시기’라고 외쳤고 국민 모두는 침묵 속에 이를 시인하면서 분배를 기다리는 세월이 쌓여왔다”고 강조했다.

조 작가는 소득 불평등으로 인한 모순과 갈등 해소가 정상국가로 가는 지름길이라며 ‘2030’ 세대를 위해서라도 분배 문제는 반드시 해결해야 한다고 목소리를 높였다. 그는 “한국의 70대 이상은 경제 발전을 위해 희생했고, 그 아래 세대들은 덕을 봤지만 최근 성년을 맞은 제 손자 세대는 그렇지 못하다”며 “소설가로서의 사명감을 가지고 우리 사회의 문제점을 지적했다”고 강조했다. 그는 “소설가는 우리 사회의 문제를 표현할 수는 있지만 해결할 수는 없다”면서도 이상적인 분배 모델로 핀란드, 스웨덴 등 북유럽 국가들과 스위스, 독일 등 일부 유럽국가를 제시하기도 했다.