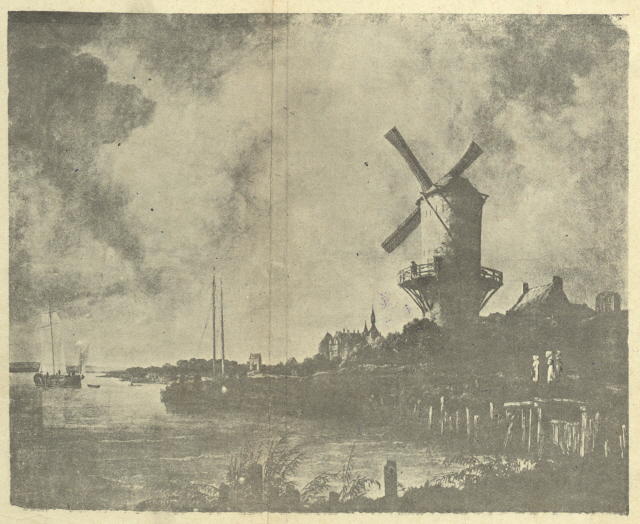

파트라셰를 기억하고 있는 것은 희한하게도 전 세계에서 한국과 일본뿐이다. ‘플랜더스의 개’는 위다라는 필명을 쓴 프랑스계 영국 여성 작가 마리 루이즈 드 라 라메가 지난 1872년에 발표한 작품이다. 정작 이야기의 무대는 벨기에의 앤트워프다. 그런데 100년의 세월을 넘어 1975년 일본에서 TV 애니메이션으로 방영되면서 큰 인기를 끌었고 이듬해 한국 어린이들을 울렸다. 경쾌하고 발랄한 알루아 목소리로 불린 주제가도 물론 일본 원곡을 번안한 것이다. 그래서 풍차의 나라 네덜란드에서 곧바로 파트라셰를 떠올리는 것도 한국인이나 일본인뿐이다.

한일 사이에서 국경과 세대를 뛰어넘는 문화적 감수성이 공유된 연원은 훨씬 더 거슬러 올라가야 한다. ‘플랜더스의 개’가 한국어로 처음 번역된 것은 1912년이니 오늘날까지 100년 넘게 애독해온 이야기인 셈이다. 하지만 한국이 막 식민지로 전락한 직후다 보니 일본과 똑같이 읽었을 리는 없다. 그래서였을까. 최초의 한국어판 제목은 ‘불쌍한 동무’다.

‘불쌍한 동무’는 육당 최남선이 번역하고 자신이 세운 출판사 ‘신문관’에서 펴냈다. 제목만 바뀐 게 아니다. 네로는 호월이, 알루아는 애경이가 됐다. 무엇보다 파트라셰가 바둑이라는 새 이름을 얻었다. 보나파르트 나폴레옹이 워털루 전투에서 참패한 지 얼마 되지 않았고 풍차 방앗간이 있는 머나먼 유럽이 배경인 것은 변함없지만 불쌍한 단짝이 된 호월이와 바둑이 이야기로 거듭난 셈이다.

호월이나 바둑이나 불쌍한 것으로는 끔찍끔찍한 신세들이다. 세 살 때 고아가 된 호월이를 떠맡은 것은 나폴레옹 전쟁에서 절름발이가 된 여든 살 외할아버지다. 바둑이는 태어나자마자 주정뱅이 장사치에게 팔려 살점이 떨어져 나가도록 채찍질에 시달리다가 개천가에 내버려졌다. 게딱지만 한 집에서 철모르는 어린아이와 자리에 누운 노인을 그날그날 먹여 살리는 것은 우유 수레를 끄는 늙은 바둑이다.

그래도 호월이와 바둑이 곁에는 마음씨 고운 애경이가 있지 않느냐고 말할 수 있을까. 마을의 부잣집 외동딸은 과연 수레 끄는 개랑 뛰놀며 가난뱅이 소년과 아름다운 우정을 끝까지 이어갈 수 있을까. 호월이가 그린 애경이와 바둑이 그림조차 애경이 부친에게 빼앗기다시피 한 터다. 가뜩이나 못마땅한 판인데 풍차 방앗간에 불이 나는 바람에 애먼 호월이에게 누명이 돌아갔다.

이제 바둑이는 늙고 병들었으며 외할아버지마저 쓸쓸히 눈을 감았다. 세상살이가 혹독하다면 세상인심은 더 각박하다. 마을 사람들은 얼고 굶주린 호월이와 바둑이에게 빵 한 조각, 우유 한 모금 내주지 않는다. 그러고 보면 이 이야기는 훗날 애니메이션으로 기억되는 것만큼 천진난만한 세계가 결코 아니다.

크리스마스이브에 집까지 빼앗긴 두 동무가 향하는 곳은 앤트워프 읍내다. 호월이가 출품한 그림이 당선되는 것이 유일한 희망이지만 그곳에는 절망만 기다리고 있었다. 예수가 나신 날 아침 호월이와 바둑이가 발견된 곳은 성모 마리아 대성당이다. 거룩한 날, 거룩한 장소에서 간절하게 바라던 꿈은 앤트워프가 낳은 거장 페테르 파울 루벤스의 성화를 마주하는 일뿐이다. 돈을 바쳐야만 볼 수 있고 가난한 자들에게 허락되지 않은 신성한 그림 ‘성모 마리아의 승천’, 마지막 순간에 비친 달빛 덕분에 호월이가 단 한 번이라도 바라볼 수 있었던 ‘십자가에 매달리는 그리스도’와 ‘십자가에서 내려지는 그리스도’….

그날 밤 루벤스는 어떤 눈으로 호월이와 바둑이의 최후를 내려다봤을까. 그날 밤 예수와 성모 마리아는 어떤 심정으로 호월이와 바둑이를 천상으로 인도했을까.

호월이와 바둑이를 죽인 것은 가난과 차별이다. 그렇게 만든 것은 어른들의 탐욕이자 가진 자들의 압제이며 또한 교회의 위선이요, 예술의 편협함이다. 그리고 무참하게 짓밟힌 것은 세상에 대한 희망, 예술을 향한 열정과 상상력이다.

그렇다면 ‘불쌍한 동무’가 100년 전의 한국 독자들에게 어떤 울림을 줬을지 짐작하기 어렵지 않다. 식민지의 소년들이야말로 자신의 꿈과 청춘을 옥죄고 있는 사슬을 떠올리며 눈물 흘리지 않을 수 없었을 것이다. 나라 잃은 백성들이야말로 하나같이 호월이요, 바둑이였고 불쌍한 동무들이었다. 네로와 파트라셰보다 호월이와 바둑이가 더 잘 어울리고 원제목보다 최씨가 붙인 제목이 훨씬 그럴듯하지 않은가. 플랜더스의 참극이란 사람들과 세상이 벌인 짓임을 탁월한 안목의 번역가 최씨는 꿰뚫어봤고 수만 리 밖에서 목 놓아 울부짖지 않을 수 없었다.

‘불쌍한 동무’는 1912년 초판이 나온 뒤 꾸준히 판을 거듭해 1920년 4판, 1923년 5판까지 나왔다. 처음 번역한 때는 나라를 빼앗기고 잡지 ‘소년’이 폐간당한 직후였다. 그사이 제1차 세계대전과 러시아 혁명이 유럽을 휩쓸고 지나갔다. 파트라셰의 고향도 전란에 신음했다. 바둑이의 고향에서는 삼일운동이 실패하고 독립선언서를 쓴 번역가는 옥고를 치른 뒤 풀려났다. 약한 자를 침노하는 폭압의 세기는 끊임없이 비극을 빚어내면서 그 뒤로도 오래 이어질 것이었다.