일본의 경제도발로 반도체 소재·부품·장비의 국산화 노력이 요구되고 있으나 지난 10년간 서울대 반도체 전공 석·박사는 오히려 줄어든 것으로 나타났다. 산업통상자원부의 반도체 연구개발(R&D) 사업비와 신규 과제도 마찬가지로 감소 추세를 보였다.

대기업도 중소·중견 소재·부품·장비 업체가 국산화를 해도 ‘글로벌 기업에 걸맞은 수율을 내야 한다’는 이유로 외면해왔다. 그 결과 반도체 장비의 국산화율이 지난 2013년 21%에서 2017년 18%로 되레 감소했고 반도체 소재는 2011년부터 48%대로 정체상태다.

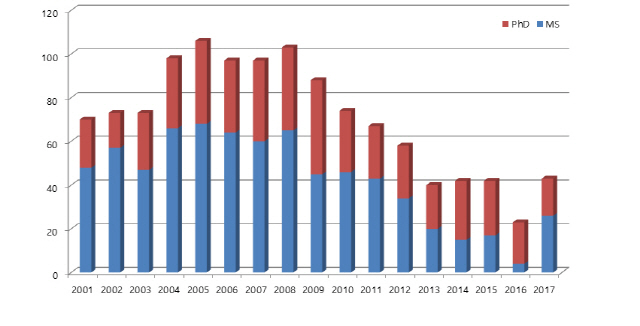

박재근(사진) 한국반도체디스플레이기술학회장(한양대 융합전자공학부 교수)은 7일 과총·과기한림원·공학한림원이 서울 양재동 엘타워에서 개최한 ‘일본 반도체·디스플레이 소재 수출규제 대응 토론회’에서 최근 10년간 서울대 출신 반도체 전공 박사가 2009년 43명, 2011~2012년 각각 24명, 2016~2017년 각각 19명, 17명으로 하향 추세라고 밝혔다. 석사도 2008년에는 65명이었으나 2013년 20명, 2016년에는 4명으로 급감했다. 서울대는 학과 간 이해관계를 조정하지 못해 컴퓨터공학과 정원이 50명선에서 계속 묶인 상태다.

대학의 반도체 교육도 소자(반도체를 소재로 만든 회로소자)가 대부분이며 부품과 장비에 대한 교육은 전무하다는 것이 박 교수의 분석이다. 그는 “반도체 소재·부품·장비 업체 모두 우수 R&D 인력의 부족을 느끼고 있다”고 지적했다. 실제 소재·부품사 중 10명 이상의 박사급 인력을 보유한 곳은 8%에 그쳤으며 장비 업체도 10명 이상인 곳이 32%에 머물렀다.

산업부의 반도체 R&D 사업 역시 2009년 총사업비와 신규 과제가 각각 1,003억원과 355억원에서 2017년 각각 314억원과 185억원으로 감소했다.

대기업에서 국산 소재·부품·장비가 2류라는 인식을 덜어내고 적극 채택할 수 있도록 민관 테스트베드를 조속히 가동해야 한다는 제안도 있었다. 정부가 1,000억원가량의 예산을 지원하고 삼성전자와 SK하이닉스가 장비를 기부하는 게 바람직하다는 것이다. 테스트베드 운영은 비영리법인이 맡되 산학연이 어우러져야 한다고도 했다. 박 교수는 “올 6월 세계 2위 낸드플래시 생산업체인 일본 도시바에서 10분간 정전이 발생해 올해 말까지 가동을 완전히 하지 못하는 어마어마한 손실이 발생했다”며 “국산화의 리스크를 줄이기 위한 방안을 마련해 기준을 통과하면 대기업에서 일정량 이상을 구입하도록 해야 한다. 중국은 그렇게 하고 있다”고 소개했다.

박 교수는 일본의 경제도발로 반사이익이 예상되는 중국의 반도체굴기에 다시 주목해야 한다고 힘줘 말했다. 그는 “중국은 2015년 ‘제조 2025’ 보호무역주의 정책에 따라 15%에 불과한 반도체와 소재·부품·장비의 70%를 중국에서 생산하는 정책을 추진하고 있다”며 “이렇게 되면 SK하이닉스와 마이크론 중 한 곳은 사라질지도 모른다”고 경고했다. 미국이 중국 반도체 업계의 발전에 강력한 제동을 걸고 있으나 중국이 국산화에 드라이브를 걸고 한국 등 해외 장비·소재·부품회사를 인수해 돌파할 것이라는 게 그의 예측이다.

일본에서 반도체·디스플레이 소재와 부품·장비를 절반 이상 수입하고 중국은 반도체굴기를 펴는 상황이라는 점에서 시급히 R&D 인력의 주 52시간 근로시간 예외 확대, 공장증축 세액공제, 화관법과 화평법 패스트트랙 추진, R&D 인력 병역특례 확대, 해외 소재·부품·장비 업체 인수합병(M&A) 시 세제혜택을 추진해야 한다고 했다. 박 교수는 “국가 핵심 소재·부품·장비를 목록화해 법으로 육성책을 마련한 뒤 글로벌 기업으로 키워내야 한다”고 말했다. 다만 세계무역기구(WTO)의 규정을 위배하는지는 검토해야 한다고 덧붙였다.

교수와 정부 출연연구원 연구원이 기업 R&D센터에 파견돼 융합연구를 하고 R&D사업 기획에 기업이 참여하도록 하는 방안도 제시했다. 박 교수는 “지난 35년간 반도체 업계가 많은 위기를 겪어왔지만 극복했다”며 “시간의 문제지만 이번에도 분명히 극복할 것이다. 백색국가 배제 조치로 인한 데미지는 결국 일본 업체에 돌아간다”고 확신했다.

이날 기업인들은 정부에 중장기적 지원과 함께 R&D 정책 결정에 산학연 전문가가 참여해야 한다는 목소리를 냈다.

반도체장비 업체인 주성엔지니어링의 황철주 회장은 “일본의 수출규제는 우리나라의 4차 산업혁명 속도를 늦추겠다는 심산”이라며 “기술가치를 보호하는 혁신성장 생태계를 만들고 대·중소기업 상생과 기업가정신 고취의 기회로 삼아야 한다”고 강조했다. 그는 이어 “혁신을 통해 1등을 하는 시대가 됐는데 우리는 리스크를 지려고 하지 않는 게 문제”라고 했다.

반도체 소재·부품사 메카로의 이종수 사장은 “중국은 전방산업뿐 아니라 장비·부품 등 후방산업의 중요성을 알고 지원하고 있지만 우리는 육성책이 부족했다”며 연구 테스트베드 구축과 산학연 전문가로 구성된 R&D 컨트롤타워를 희망했다. 소재 기업인 솔브레인의 박영수 부사장은 “단기적 성과에 치중하다 보니 개발 난도가 높은 연구를 안 했다. 장기 연구개발에 소홀했다”고 자성한 뒤 “정부가 소재 국산화에 R&D 자금을 투자할 때 집행방식에 대한 점검이 있어야 한다”고 밝혔다.

/고광본선임기자 kbgo@sedaily.com

★“日 경제도발, 자국 IT 기업에 부메랑될 것”

과기계 ‘日 수출규제 대응 토론회’

“韓, 中 등에 소재 다변화 성공땐

日기업은 구매선 없어져 악영향”

지난 1993년 일본 스미토모화학 반도체 에폭시수지 공장에서 폭발사고가 일어났다. 당시 세계 물량의 60%를 생산하던 이 공장의 가동이 중단되자 국내 반도체사들은 재고가 2개월치밖에 없어 발을 동동 굴렀다. 하지만 중국과 대만 업체로의 다변화에 성공했고 스미토모화학은 이후 공장 가동에 들어갔으나 구매선 이탈로 결국 대만 회사에 매각되는 운명을 맞았다. 이처럼 일본의 수출규제가 역으로 일본 소재기업과 정보기술(IT) 업체에 부메랑이 될 것이라는 분석이 나왔다.

박재근(사진) 한국 반도체·디스플레이기술학회 회장(한양대 융합전자공학부 교수)은 7일 과총·과기한림원·공학한림원이 서울 양재동 엘타워에서 개최한 ‘일본 반도체·디스플레이 소재 수출규제 대응 토론회’에 참석해 “우리가 반도체·디스플레이 소재·부품·장비의 국산화와 다변화를 이뤄낼 수 있다”며 이같이 내다봤다. 국내 반도체·디스플레이사의 생산량이 감소하면 일본 IT 업계의 반도체 칩과 디스플레이 패널 공급에도 차질이 발생할 것이라는 게 그의 주장이다.

특히 2011년 3월 동일본대지진의 영향으로 IT 분야의 세계 밸류체인이 붕괴했을 때를 참고해 소재·부품·장비 국산화와 수입선 다변화를 강력히 추진해야 한다는 게 그의 생각이다. 그는 “당시 일본에서 반도체·디스플레이 소재·부품장비를 절반 이상 수입하던 한국 회사들이 초기에 큰 충격을 받자 국산화 필요성이 대두 됐었다”며 “재고에다 수입 다변화로 급한 불을 끄고 이후 일본에서의 공급이 정상화되자 국산화가 더는 추진되지 않고 ‘가마우지 경제’로 돌아갔다”고 지적했다. /고광본선임기자 kbgo@sedaily.com