정부와 지방자치단체의 일자리 사업은 헤아리기 힘들 정도로 다양하다. 문제는 정책 상당수가 인위적으로 취업률을 끌어올리는 데만 도움을 줄 뿐 청년들의 호응도는 높지 않다는 점이다. 지금과 같은 천편일률적인 ‘사업을 위한 사업’으로는 체감 고용률 개선이 어려울 것이라는 지적이 대학가에서 끊이지 않는 이유다.

◇외면받는 지역주도형 일자리 사업=먼저 지역주도형 일자리 사업은 크게 세 가지로 분류된다. ‘지역정착지원형(1유형)’은 청년을 정규직으로 채용하는 기업에 1인당 연 2,400만원의 인건비를 최대 3년간 지원한다. ‘창업투자생태계조성형(2유형)’은 청년들이 창업을 준비할 수 있도록 창업자금과 사무실 등을 지원하며 ‘민간취업연계형(3유형)’은 보통 1년 이내 단기 인턴(예:LPG 가스 지킴이)을 통해 최종 취업 전 경력을 쌓도록 돕는다. 정규직 입사 기회를 제공하는 것은 실질적으로 1유형(2019년 1만639명 취업자 목표)뿐이지만 10인 이하 영세기업이 주요 혜택 대상이고 청년들에게는 별다른 메리트가 없다 보니 참여자 모집에 난항을 겪고 있다. 지난 2017년부터 핵심 일자리 사업으로 추진된 고용노동부 청년고용추가장려금 등 기존 사업과 유사하다는 지적도 나온다. 이 사업은 사업주가 추가 채용한 정규직 청년 한 사람당 월 75만원씩 3년간 최고 2,700만원을 정부가 지원해주는 제도다. 지난해부터 모든 업종의 중소·중견기업(5인 이상)을 대상으로 제도를 개편하고 지원금액도 늘리면서 지난해 1월부터 올해 1·4분기까지 신청기업만 3만8,330개에 달했다. 중앙부처 사업 내용과 차이점이 없고 타 부처 사업 수혜자는 중복신청이 불가하다 보니 좀처럼 흥행이 안 되는 것이다 .

실제 지난해 서울시와 부산시를 제외하면 대다수 지역은 예산집행률이 절반에도 못 미치는 실정이다. 충남(26.5%)·전남(27%)·전북(32.7%) 등 대다수 지역이 참여자 저조 등으로 주어진 예산을 쓰지 못하고 이월해야만 했다. 선발 과정에서도 양질의 기업을 걸러내지 못한다는 지적이 나온다.

이 사업의 위탁업체에 소속된 A씨는 “자금지원 대상 기업을 선발하는 과정에서도 우리 지역의 경우 공정성을 이유로 선착순으로 하다 보니 양질의 기업이 뽑힌다고 보기 어렵다”며 “지역에서 괜찮다고 평가받는 기업은 이미 청년고용추가장려금 등을 신청해 혜택을 받고 있어 프랜차이즈 등 영세자영업자 신청이 상당수다. 이것도 신청기업에 대한 청년들의 만족도가 떨어지는 한 원인”이라고 설명했다. 이어 “직원에게 돌아오는 메리트가 없어 단기퇴사율이 높고 기업 역시 지원금이 중단되면 추가 채용 의지도 없는 경우가 많은 것 같다”고 덧붙였다.

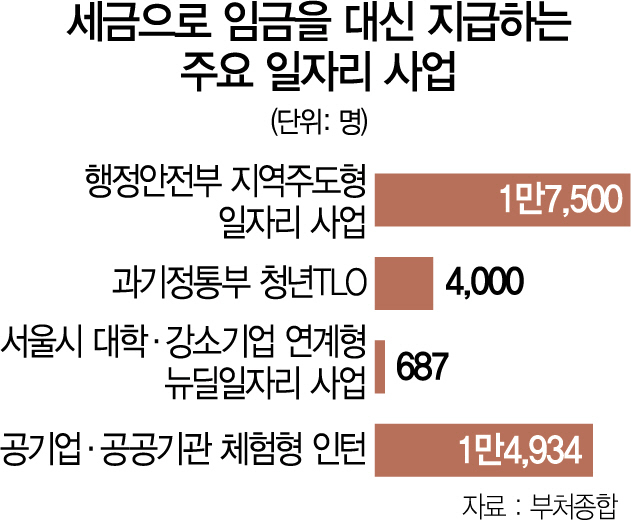

과학기술정보통신부와 서울시 등 각 부처와 지자체 역시 대학을 기반으로 각종 단기인턴 사업을 실시하고 있지만 숫자놀음에 불과하다는 지적이 끊이지 않는다.

◇숫자놀음 산학협력단 단기인턴 사업=과기정통부가 지난해부터 추진한 청년TLO 사업이 대표적이다. 이 사업은 각 대학의 산학협력단이 미취업 졸업생과 졸업예정자를 일정 기간(6개월) 채용해 기술이전 업무를 가르치고 이 경험을 기반으로 취업하도록 지원하는 것이 특징이다. 올해는 66개 대학에서 4,000명을 채용할 계획이다. 하지만 대학가의 반응은 싸늘하다. 서울의 일부 대학을 제외하면 산학협력단 소속 직원이 10~20명 수준으로 전담인력이 한 명 정도인데 최대 100명이 넘는 학생을 돌보기가 사실상 불가능하다는 것.

경남의 C대학 관계자는 “산학협력단 규모가 영세해 6개월 중 처음 2~3주만 주변 대학과 공동교육을 진행하고 나머지는 학생들이 대학 강의실로 출근해 자유롭게 구직활동을 하도록 내버려두고 있다”며 “정부에서는 대학과 기술이전 관계를 맺은 기업에 취업하라고 하지만 매출이 많아야 10억원 정도다. 학생들의 눈높이와 현실을 몰라도 너무 모른다”고 꼬집었다.

전북의 D대학 산학협력단 관계자는 “청년TLO가 학생들 사이에 대학 조교보다 업무가 편하고 실업급여도 받아갈 수 있는 ‘꿀알바’로 소문이 나면서 선발되지 못한 일부 학생들은 청원까지 올리겠다고 협박할 정도”라며 “애당초 돈만 보고 들어온 경우가 많다 보니 3~4개월이 지나면 학생들이 기술이전 교육 자체를 거부하는 등 사실상 통제가 안 된다”고 하소연했다.

◇서울시 일자리 연계도 영세기업이 대부분=서울의 대학과 협력해 서울 내 기업에서 3개월간 근무 경험을 쌓을 수 있는 서울시 ‘대학·강소기업 연계형 뉴딜일자리 사업’도 상황은 별반 다르지 않다. 지난해부터 이 사업을 실시한 서울시는 석 달간 매칭된 기업을 대신해 학생들에게 매달 약 220만원(급여 195만원+4대보험 25만원)을 지급했다. 채용형 인턴을 전제로 올해 2회째 실시하고 있지만 학생들의 반응은 신통찮다. 영세기업이 대부분이기 때문이다.

실제 김소양 서울시 의원실로부터 입수한 자료에 따르면 인턴 자리를 제공한 기업의 초봉은 지난해 기준 국민대 2,635만원, 성신여대 2,693만원, 서울과기대 2,550만원 수준에 그쳤다. 다른 14개 대학 역시 평균 초봉 등 처우는 비슷했다. 상황이 이러한데도 서울시는 양질의 신규 기업 발굴 등 추가 대책은 아직 마련하지 못했다. 다만 일부 참여기업은 평균 급여와 기업 규모가 웬만한 중견기업 이상인 곳도 있다고 서울시 측은 설명했다.

서울의 한 대학 취업센터장은 “최근 1년간 과기정통부와 서울시 사업을 통해 취업자로 분류된 학생 수만 100명으로 올해 우리 대학 전체 취업자 수의 10%에 달한다”며 “학생들에게 큰 도움이 안 되는 사업이 쏟아져도 자의 반 타의 반으로 학생들을 끌어모으기 바쁜 게 대학가의 현주소”라고 말했다.

/탐사기획팀=박진용기자 yongs@sedaily.com