하반기 정기 보수가 예정된 정유·화학 업체들은 혼란스럽다. 정유·화학 업체들은 그간 공장을 멈추는 정기 보수기간을 최대한 단축하기 위해 1인당 주당 80~90시간의 보수 작업을 진행했다. 하지만 지난해부터 주 52시간 근로제가 시행되며 1인당 근로시간을 줄이는 대신 보수기간을 늘릴 수밖에 없는 상황이다. 정유 업체 관계자는 “1~2주 정도 걸리는 소보수(1년)는 어떻게 버텨보지만 45~60일이 소요되는 대보수(4~5년)기간에도 이대로 인력투입이 제한된다면 공장을 얼마나 멈춰야 할지 가늠이 안 된다”고 말했다.

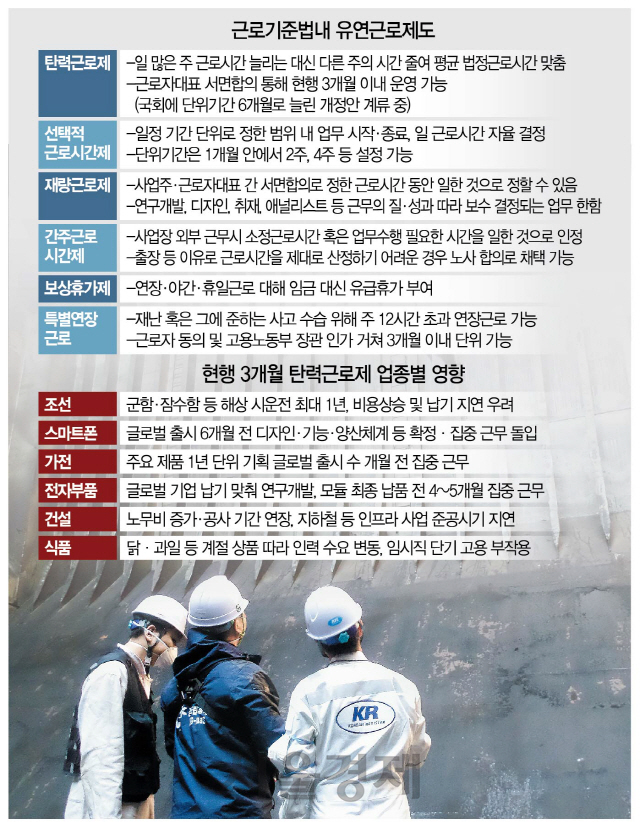

탄력근로제 단위기간 확대가 국회 문턱도 넘지 못한 가운데 산업 현장이 비상이 걸렸다. 특히 탄력근로 단위기간 6개월 연장을 예상하고 인력계획을 세웠던 업체들은 하반기 인력수급계획을 다시 짜는 한편 집중근무 등이 필요한 일부 업종에서는 제품 생산에도 차질을 빚을 수 있다는 입장이다.

주력산업 중 탄력근로제에 당장 타격을 입는 업종은 조선업이다. 조선사 고위관계자는 “탄력근로제 연장이 불발되면 비용 증가와 현장의 혼란은 물론 우리나라 국방 분야도 영향을 받을 것”이라고 우려했다. 연안에서 대양까지 오가는 배를 만드는 조선업은 건조된 후 바다에 나가 시범운전을 통해 결함 등을 점검하고 납품한다. 무역에 쓰이는 컨테이너선 등은 보통 한 달이면 점검이 끝나지만 잠수함 등 특수선은 6개월에서 1년의 시운전이 필요하다. 특히 시시각각으로 바뀌는 해양환경을 체크하며 결함을 시정하는 시운전은 현행 주 52시간과 3개월간 근로시간을 노사 합의로 늘릴 수 있는 탄력근로제 틀 안에서는 시행이 불가능하다. 한 조선 업체 관계자는 “군함과 잠수함 등 특수선을 만들면 전문가들이 승선해 해상에서 최대 1년간 밤낮으로 시운전을 해야 한다”며 “현재 조건인 3개월에 맞추기도 어렵고 승선인원이 정해져 있어 힘들다”고 설명했다.

신제품 개발이 경쟁력인 전자 업계도 곤혹스럽다. 국내 주력 수출품인 스마트폰은 경쟁업체인 애플과 중국 화웨이의 새 폰 출시 시기를 따진 후 스케줄에 맞춰 제작해 글로벌 시장에 출시된다. 스케줄이 지연돼 출시 시기가 경쟁업체와 겹치면 마케팅 비용이 증가하고 판매량도 요동칠 수 있다. 전자 업체 관계자는 “신제품을 기획하고 디자인·성능 등을 맞춰 양산계획을 짜고 출시하는데 보통 6개월이 걸린다”며 “현행 3개월 탄력근로에 맞추다 보면 개발과 출시가 지연될 수 밖에 없다”고 강조했다. 가전업체도 마찬가지다. 업계 관계자는 “TV 등 핵심제품은 보통 1년 전부터 준비해 출시 4~5개월 전부터 세계 시장 동향을 살피며 긴박하게 움직인다”며 “탄력근로시간이 늘어야 긴 호흡으로 대응할 수 있다”고 말했다. 더욱이 재계는 최근 일본과의 외교·경제적 갈등으로 주력산업의 탈(脫)일본화를 주문하는 정부가 일본보다 불리한 환경을 조성하는 것은 모순이라고 지적했다. 일본은 법정 근로시간이 주당 51.3시간으로 우리나라(52시간)와 유사한 수준이지만 탄력적 근로시간제는 1년간 운영할 수 있다.

대기업은 비용 부담에도 버티지만 내년부터 주 52시간제를 적용받는 근로자 50인 이상~300인 미만 기업들은 제품 개발 자체가 불가능하다고 하소연한다. 대기업보다 상대적으로 R&D 인력 규모가 작아 근로시간에 제약을 받게 되면 원청업체 납기에 맞춰 제때 제품을 개발하기가 한층 어려워지기 때문이다. 전자부품 업체 B사는 “신제품 하나를 만들려면 사내연구소 인력 10명이 몇 개월씩 프로젝트를 진행해야 한다”며 “업무 특성이 반영되지 않은 탄력근로제는 있으나 마나 한 제도”라고 말했다. 대기업과 서플라이체인으로 묶여 있는 중소기업들은 원청의 개발 단계에 맞춰 부품생산을 하기 위해 집중근무는 불가피하다. 스마트폰 부품업체 한 임원은 “고객사 신제품 출시 납기에 맞춰 새로운 스펙(사양)으로 부품모듈을 개발하려면 고객사의 스케쥴에 따라 움직일 수 밖에 없다”고 지적했다.

집중적으로 단기간에 많은 인력이 투입되는 인프라시설 건설도 줄줄이 늦어지고 있다. 국내 여섯 번째 고등검찰청인 수원고검 건물은 주 52시간제 도입으로 작업시간이 단축되며 계획보다 2개월 늦은 올해 3월 준공됐다. 한국건설산업연구원에 따르면 주 52시간제 시행 이후 건설공사의 44%가 공기 연장 위기에 처한 것으로 나타났다. 서민의 발인 지하철 공사도 늦어지고 있다. 11개의 지하철 공사 중 9개, 14개의 철도 공사 중 11개가 근로시간 단축으로 인한 공기 부족 현상을 겪고 있다. 비용 부담도 만만찮다. 최은정 한국건설산업연구원 부연구위원은 “공사현장 37곳의 원가계산서를 분석한 결과 주 52시간제 시행 이후 간접노무비가 평균 12.3% 늘었다”고 설명했다.

이런 상황에도 국회는 서로 네 탓만 한다. 국회 환경노동위원회 간사인 임이자 자유한국당 의원은 “일본이 수출규제 조치로 무역보복을 벌이는 상황에서 변형적 근로를 하는 데 국가가 너무 개입하면 안 된다”며 “선택적 근로시간제 정산기간과 재량근로제에서 사용자가 업무지시를 못 하게 돼 있는 부분에 대해 유연성을 줘 노사의 자율성을 보장해주자는 것인데 더불어민주당은 논의한 바 없으니 못 하겠다고만 한다. 여당의 자세가 아니다”라고 말했다. 국회 환노위 소속 신창현 민주당 의원은 “탄력근로제 단위기간 6개월 확대를 노사정이 합의했는데 그대로 입법해주면 되는 것 아니냐”며 “탄력근로제로 물타기하면서 논의 자체를 회피하는 것은 아닌 것 같다”고 꼬집었다. /박한신·민병권·진동영기자 hspark@sedaily.com