국토교통부가 지난 7월 발표한 택시제도개편안(이하 상생안) 중 모빌리티 업계가 가장 큰 문제로 지적하는 것이 ‘면허총량제’다. 업계에선 운송사업자의 총 면허 수를 제한하는 면허총량제가 전 세계적으로 유례를 찾기 힘든 과잉 규제라는 회의적인 시각이 지배적이다. 무엇보다 이는 결국 모빌리티 사업 확장을 막는 규제로 작동할 것이라는 우려도 끊이지 않고 있다.

국토부는 면허총량제 운영 계획을 밝히면서 그 이유로 ‘새로운 모빌리티 서비스를 허용하는 동시에 택시의 공급과잉 문제 해소’를 들었다. 실제 이 제도가 시행되면 새로운 모빌리티 플랫폼 운송사업자들은 면허 총량제 안에서 택시 면허를 매입하거나 정부에 월별 이용료를 내야 한다.

하지만 이 같은 택시 면허 총량제를 모빌리티 서비스 도입 초기부터 제한하는 국가는 한국이 유일하다. 현재 전 세계에서 승차공유 업체의 운영 대수 총량을 제한하는 곳은 미국의 뉴욕과 시애틀, 스페인 마드리드 정도다. 하지만 이들 중 어느 도시도 처음부터 총량을 제한하지는 않았다.

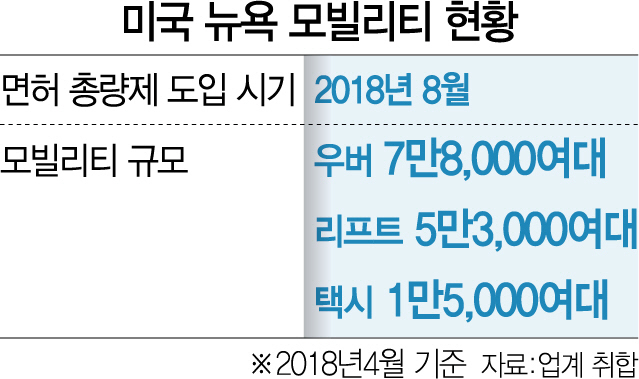

뉴욕의 경우 지난 2011년 우버가 처음 등장한 이후 총량에 제한을 두지 않다가 서비스를 시작한 지 7년여가 지난 지난해 8월에서야 시의회가 총량 규제를 도입하는 법안을 승인했다. 반면 국내의 경우 타다가 지난해 10월 서비스를 시작했다는 점을 고려하면 면허 총량제 도입 시점이 매우 이른 셈이다.

또 이들 도시가 총량을 제한한 시점도 모빌리티 공유 업체의 차량 대수가 이미 기존 택시를 크게 넘은 후였다. 우버는 2015년에, 리프트는 2017년에 택시 대수를 훌쩍 초과했다. 또 지난 4월 기준 뉴욕에서 운행되는 우버는 7만8,000여대이고 리프트는 5만3,000여대로, 택시 운영 대수 1만5,000여대를 크게 웃돈다.

이는 아직 모빌리티 차량 대수가 기존 택시의 3%도 채 되지 못하는 국내 상황과 상반된다. 전국의 택시는 25만대 수준이며 서울 지역에서 운행하는 택시 대수는 개인택시와 법인택시를 합쳐 총 7만2,000여대다. 반면 타다는 고작 1,000여대고, 마카롱 택시 등 다른 모빌리티 서비스도 많아야 수백대 수준에 지나지 않는다.

업계에서는 이 같은 과잉 규제가 매번 바뀌는 모빌리티 사업 환경에서 유연한 대응을 어렵게 만든다고 지적한다.

모빌리티 업계의 한 관계자는 “총량 규모는 소비자 수요와 감차 추이를 고려해서 정한다고 했는데 가장 큰 문제점은 사업이 어떻게 될지 모른다는 것”이라며 “당장 택시 부제 완화 등 택시 규제를 푸는 것에 대한 변화도 예측하기 어려운 상황”이라고 강조했다. 이어 그는 “사전에 정부가 인허가권을 가지고 제한하는 방식으로는 소비자 편익이나 새로운 사업 활성화 취지에 맞게 사업이 운영될 수 없다”고 덧붙였다.

이뿐만 아니라 면허 총량을 제한하는 것은 새로운 시장 창출 효과에서 부정적으로 작용할 수 있다. 실제로 미국의 경우 모빌리티 업체가 기존 택시 시장을 일부 점유하긴 했으나 전체 운송 서비스 시장은 기존보다 2배 이상 커졌다. 기존 택시 시장이 충족시키지 못한 새로운 수요를 발굴해 오히려 시장의 전체 파이를 키운 효과가 발생한 것이다. 하지만 총량을 규제할 경우 차별화된 어떤 서비스가 등장해도 시장 확대를 기대하기 힘들다.

코리아스타트업포럼 관계자는 “총량이라는 숫자에 갇히면 산업 자체가 크지 못한다”며 “3개월이든 6개월이든 주기적으로 업계의 수요량과 이동 환경을 고려해 총량을 유연하게 조정할 수 있는 제도가 마련되어야 한다”고 말했다.