시에 성악곡을 붙인 가곡의 전성기가 있었다. 1970~80년대까지만 해도 전국에서 ‘한국 가곡의 밤’ 행사가 열렸고, 방송국에도 가곡 프로그램이 있었다. 큰 인기를 누리면서 가곡집을 내지 않는 작곡가는 없을 정도였다. 하지만 가곡은 우리 삶 속에서 서서히 잊혔다. 이 같은 상황을 안타깝게 여겼던 건설사 세일 ENS의 고(故) 정승일 회장은 가곡 중흥을 위해 지난 2008년 세일음악문화재단을 설립했다. 재단은 매년 한국가곡으로 프로그램을 구성한 세일 한국가곡 콩쿠르를 여는 한편 세일 한국가곡상을 제정해 한국가곡 발전에 기여한 음악가에게 주고 있다. 올해 세일 한국가곡 콩쿠르는 오는 10월3일 열린다. 도종환 시에 곡을 붙인 ‘돌아가는 꽃’, 오규원 시를 토대로 만든 ‘살아있는 것은 흔들리면서’, 황동규 시를 담은 ‘조그만 사랑노래’ 등을 소개한다.

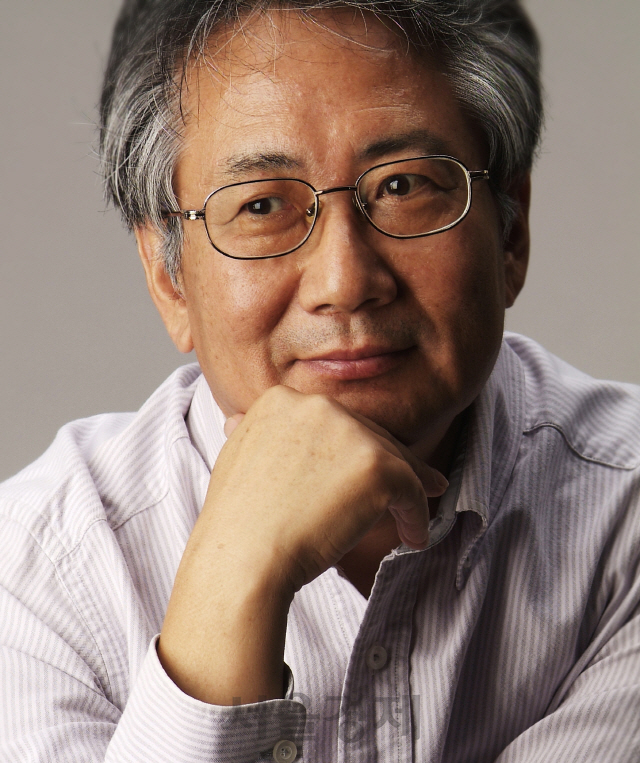

올해 제11회 세일 한국가곡상 수상자는 이건용 작곡가다. 최근 서울 압구정동에서 만난 이건용 작곡가는 “어린 시절 슈베르트 가곡을 좋아해 작곡을 시작했고 20대까지는 가곡을 많이 썼다”면서도 “어느 순간 가곡을 작곡해달라는 요청이 줄어들면서 가곡과 멀어졌다”고 털어놨다. 그러다 세일음악문화재단 설립 당시 이사를 맡으며 가곡이 많이 침체했다는 것을 피부로 느껴 가곡을 적극적으로 쓰기 시작했다. 그는 ‘우리가 물이 되어’(1993)와 ‘저물면서 빛나는 바다’(2007) 등 두 권의 가곡집을 냈으며 여기에 총 29곡이 수록돼 있다. 그 이후에도 15곡을 작곡했고 현재도 활발하게 가곡을 발표하고 있다.

그가 말하는 가곡의 장점 중 하나는 피아노와 노래 부르는 사람 한 명만 있으면 간편하게 높은 수준의 무대를 만들 수 있다는 것이다. 슈베르트, 브람스 등 뛰어난 작곡가들은 많은 가곡을 남겼다. 그는 특히 “가곡이 일반이 참여하는 음악 활동 분야가 됐으면 좋겠다”고 강조했다. 가곡은 직접 즐기는 음악 활동으로 적합하다. 그는 “현악사중주 같은 것은 단기간에 배우기 힘들지만 가곡은 1시간이면 배울 수 있고 예전에 피아노를 쳤던 사람이라면 쉽게 반주를 할 수 있다”고 설명했다.

이건용 작곡가의 작품 오페라 ‘봄봄’(2000)은 한국에서 가장 공연이 많이 되는 오페라로 꼽힌다. 그는 2002년부터 2006년 한국예술종합학교 총장을 역임했고 2013년까지 한국예술종합학교 음악원 작곡과 교수로 재직했다. 정년퇴임 후에는 약 4년간 서울시오페라단 단장으로 활동하며 창작오페라 활성화에 힘을 쏟았다. 현재도 오페라 곡을 작업하고 있다. 은퇴 후에도 꾸준히 활동하는 이유에 대해 그는 “내가 제일 잘할 수 있는 것으로 일하고 있는 게 좋고 이런 일을 천직이라고 생각한다”며 “내가 도대체 왜 존재하는지 물었을 때, 음악을 생각하고 만드는 것이 제일 나답고 내가 할 일을 하고 있는 것이라고 답하고싶다”고 설명했다.

그러면서 그는 죽기 전에 꼭 하고 싶은 일로 두 가지를 꼽았다. 먼저 “80년대 광주에 대한 빚을 갚고 싶다”며 “당시 서울대 교수였는데 강의실에서 학생들이 붙잡혀 가는 것을 보고 ‘나는 어떻게 해 야 하나, 음악으로 뭘 할 수 있나’ 하는 고민이 많았다”고 회상했다. 마음의 빚을 지고 있던 그에게 마침 내년 광주항쟁 40주년을 맞아 광주오페라단에서 오페라를 위촉해왔다. 대본은 이창동 감독의 영화 ‘박하사탕’을 기반으로 했고 내년 무대에 올려질 예정이다. 두 번째로 준비중인 것은 ‘7일간의 일식’이라는 직접 스토리를 구상한 오페라다. 자신의 지성과 생각이 서양에서 비롯됐다는 생각에 배경은 1820년경 가톨릭이 탄압받던 시절로 했다.

후배들에게 전하고 싶은 말이 있는지 묻자 그는 “예술은 영원할 것이고 인공지능(AI) 시대에 오히려 예술과 음악의 몫이 커질 것”이라며 “음악을 하는 사람으로서 돈을 벌 생각만 하거나 머리를 굴리지 말고 그 시간에 음악을 좀 더 사랑하는 수밖에 없다”고 조언했다.