분당서울대병원 감염내과 김홍빈 교수팀이 2008~2017년 2개 협력 병원·종합병원에서 활동성 폐결핵으로 확진된 환자 1,062명의 의무기록을 검토한 결과 입원부터 격리되기까지 1일(중앙값)이 걸렸다.

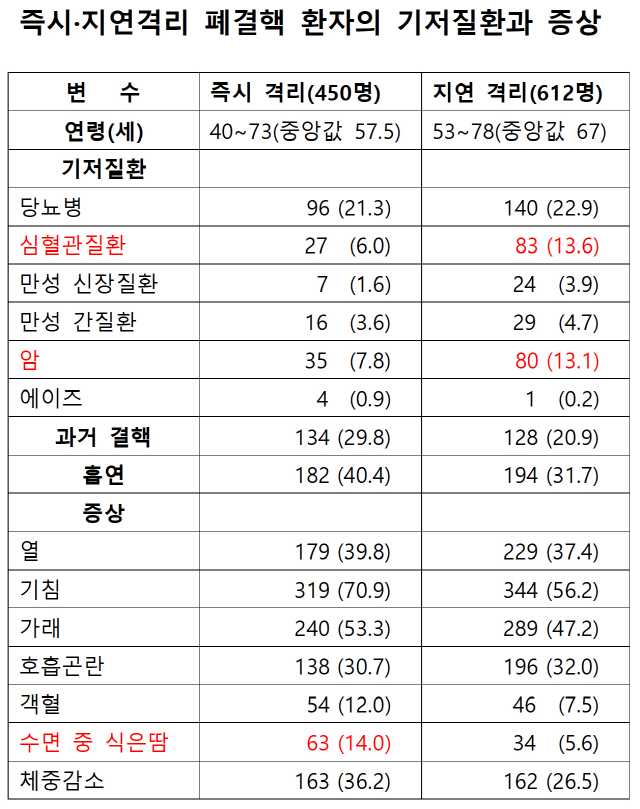

격리가 늦어진 원인으로는 환자가 호흡기내과·감염내과가 아닌 진료과를 방문하거나 결핵으로 진단할 만한 증상을 보이지 않았던 점 등이 꼽혔다. 환자가 고령일수록 기침·호흡곤란·수면 중 식은땀 등 일반적인 결핵 증상을 보이지 않아 격리가 지연되는 경향이 있었다. 특히 지연격리군에서 암환자 비율은 13%로 즉시격리군(7.8%)의 1.7배나 됐다. 암환자는 암 또는 항암요법으로 인해 결핵 발병률이 증가하는데 이들의 방사선 소견이 폐결핵 또는 면역억제 환자 비슷해 격리 지연에 일조할 수 있다.

반면 즉시 격리된 경우는 결핵을 앓은 과거 경험이 제대로 파악되거나 수면 중 식은땀 등 폐결핵을 의심할만한 증상이 확인된 때였다

국내 결핵 발병률은 10만명당 70명, 사망률은 4.9명으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높다. 지난해 국내에서 새로 진단된 결핵환자의 45.5%는 65세 이상 노인으로 그 비중이 10년 전(27.5%)의 2배 수준으로 증가했다. 노인 결핵환자들은 기침, 수면 중 식은땀, 체중감소와 같은 증상이 뚜렷하지 않아 진단·격리가 지연될 수 있다.

김 교수는 “해외에서는 원인불명의 폐렴 등 증상으로 병원을 찾은 환자를 일단 격리했다가 (결핵환자가 아닌) 결핵균 음성으로 확인되면 일반 병실로 이동시킨다”며 “결핵의 병원 내 전파 위험을 줄이기 위해서는 국내에서도 적극적인 선제 격리를 고려해야 한다”고 강조했다.

연구결과는 대한의학회가 발행하는 국제학술지(JKMS) 최근호에 발표됐다.

결핵은 폐·흉막·림프절·척추·뇌·신장·위장관 등 발병부위에 따라 증상이 다르다. 림프절 결핵이면 전신 증상과 함께 목·겨드랑이 부위의 림프절이 커지면서 동통·압통이, 척추 결핵이면 허리 통증이, 결핵성 뇌막염이면 두통·구토와 의식저하 등의 증상이 나타날 수 있다.

폐결핵은 결핵균에 의한 만성 폐 감염증으로 증상만으로는 감기, 다른 폐질환, 흡연관련 증상과 구분하기 어려운 경우가 많다. 호흡기 증상으로는 기침·가래·객혈(피를 토함)·호흡곤란·흉통, 전신 증상으로는 발열, 수면 중 식은땀, 쇠약감·무력감, 신경과민, 식욕부진과 체중감소, 소화불량, 집중력 소실 등이 있다. 기침·가래 등의 증상이 2주 이상 지속되면 결핵 검사를 받는 게 좋다.