“규제 샌드박스를 신청한 게 오히려 잘못이었다는 생각까지 들고 있습니다. 대통령까지 나서서 강조한 제도인데 이렇게 정부부처에서 손을 놓고 있을 줄은 몰랐습니다.”

정부가 스타트업의 안전한 놀이터를 만들겠다며 도입한 규제 샌드박스가 여전히 공무원의 보신주의와 소극행정에 막혀 실효성에 한계가 있다는 지적이 나오고 있다.

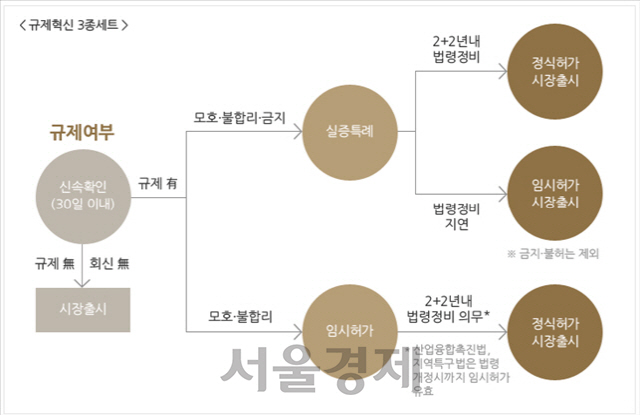

규제 샌드박스란 아이들이 안전한 환경에서 자유롭게 뛰어놀 수 있게 만든 박스 형태의 모래놀이터(sandbox)에서 따온 제도로, 기존 시장에는 없는 창의적·혁신적인 새 제품이나 서비스의 출시가 기존 규제에 막혀 지체되거나 무산되지 않도록 일정한 조건 아래 기존 규제를 적용하지 않거나 유예해 시장에서 테스트하거나 출시할 수 있도록 허용하는 것이 특징이다. 신제품이나 서비스를 시장에 출시하려는 사업자가 소관 분야에 따라 과학기술정보통신부 산하의 정보통신산업진흥원(NIPA)나 산업통상자원부 산하의 한국산업기술진흥원(KIAT), 금융위원회 산하의 한국핀테크지원센터 등에 신청하면 된다. 신청할 때는 일정 조건 하에서 기존 규제의 적용을 받지 않는 ‘임시허가’나 시험 검증이 필요해 일정 조건 하에서 테스트를 허용하는 ‘실증 특례’ 두 가지 중 하나를 선택해야 하며, 심의위원회의 심사에 따라 어떤 제도를 이용할지가 결정된다. 현재까지 승인된 규제 샌드박스는 약 160여건인데, 실증 특례가 130건을 넘을 정도로 대부분을 차지한다. 사실상 대부분이 실증 특례를 통해 규제 샌드박스 제도를 이용하고 있는 셈이다.

하지만 이 실증 특례를 승인받기는 쉽지 않다. 실증 특례를 승인받기 위해서는 테스트를 진행할 공간이 정해져야 하는데, 부처들이 이 과정을 규제 샌드박스를 신청한 스타트업에 떠넘기기 때문이다. 이동식 동물 장례 서비스를 제공하는 스타트업 펫콤과 브이아이펫이 대표적이다. 현재 동물 사체는 폐기물로 분류돼 폐기물관리법에 따라 종량제 봉투에 담아 처리되거나 동물보호법에 따라 화장돼야 한다. 하지만 동물보호법 시행규칙은 고정식 동물장례 서비스에 대해서만 기준·규격을 제시하고 있어 이동식 동물장례 서비스는 사업이 불가능한 상태다. 이 때문에 이들은 올해 초 산업통상자원부에 규제 샌드박스를 신청했지만 여전히 승인을 받지 못했다. 산자부가 테스트를 진행할 지자체를 먼저 구해와야만 승인이 가능하다고 답했기 때문이다. 이 업체의 관계자는 “직원이 수명에 불과한 스타트업이 현행법이 허용하지 않는 사업을 진행할 지자체를 구하는 것이 현실적으로 가능하겠느냐”며 “혹여 나중에 문제가 생길 경우를 대비해 면피하기 위해 스타트업에 역할을 떠넘기는 전형적인 소극행정이라고 생각된다”고 말했다.

심의 과정에서 열리는 전문위원회를 두고도 비판의 목소리가 나온다. 산자부와 과기부 등 규제 샌드박스 관계 부처는 관련 업계의 다양한 의견을 듣겠다며 각종 협회를 참여시키는데, 이 과정에서 중재 역할을 제대로 하지 못하기 때문이다. 스타트업 업계의 관계자는 “테스트를 승인하기 전에 여러 의견을 듣겠다는 명분을 세워 여러 협회나 관계자를 참여시키지만, 사실상 부처가 나서서 반대하기는 어려우니 반대의 목소리를 대신 내주는 이들을 데려오는 것”이라며 “타다와 택시조합 사이에서 발생한 갈등을 해결하지 못하고 결국 검찰 손에 넘긴 것과 마찬가지 모습”이라고 지적했다.