영국 왕 제임스 1세는 새로운 영어 성서를 만들고 싶었다. 당시 청교도들은 1560년에 나온 ‘제네바 성서’를 표준으로 삼길 원했지만, 왕을 ‘어리석다’고 규정하거나 민중에게 권력에 저항해 봉기할 권리가 있다는 주장을 담고 있는 책을 왕은 쉽사리 수용할 수 없었다. 그렇게 탄생한 책이 7년이라는 시간을 들여 완성한 새 제임스 성경이다. 하지만 새 번역본도 완벽하진 못했다. 번역 작업자들은 왕의 입맛에 맞춰 ‘폭군’이란 단어를 지워버렸으며, 서문에는 제임스 1세를 찬양하는 문구를 추가했다.

더욱 심각한 문제는 인쇄과정에서 발생했다. 성서를 유일하게 인쇄할 수 있었던 인쇄업자 로버트 바커는 ‘위대하심 greatasses’을 ‘위대한 엉덩이/당나귀 great asse’로 잘못 인쇄하는 실수를 저지른다. 시간이 흘러 발견된 오류 때문에 바커는 300파운드의 벌금을 선고받고 감옥에서 생을 마감했다.

성서는 전 세계에서 존중받고 오랜 세월 동안 연구돼 온 기독교 신앙의 기본 경전이다. 수천 가지가 넘는 언어로 번역된 이 책은 서구의 정신은 물론 일상의 문화에도 지대한 영향을 끼쳤다. ‘불난 집에 부채질하다(To add fuel to the fire)’ 등 수많은 관용구가 성서에서 나왔으며, 영국 국가(國歌) 제목인 ‘신이여 국왕을 지켜주소서’ 도 사무엘기상에 나온 문구를 인용한 것이다. 우여곡절 속에 출간된 킹 제임스 성경에 미국 대통령들은 지금도 손을 얹고 선서를 한다. 그러나 성서는 그 장대한 역사만큼이나 수많은 오류를 품고 있는 책이기도 하다.

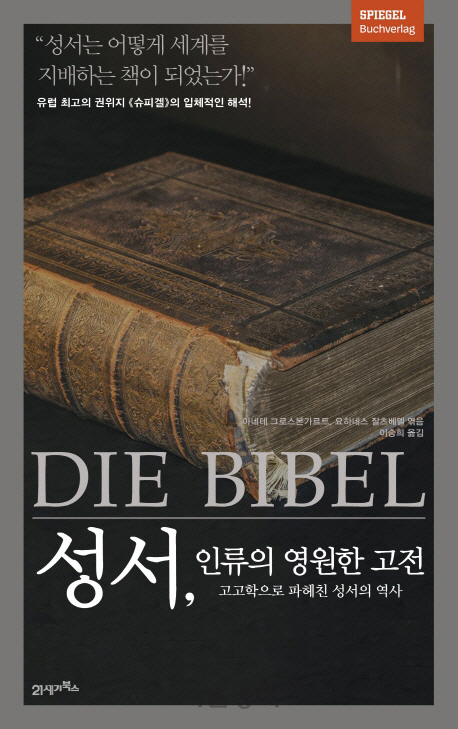

신간 ‘성서, 인류의 영원한 고전’은 독일 주간 시사잡지 슈피겔 편집자들이 3,000여 년 동안 이뤄진 성서의 형성과정과 그 주변 역사를 엮은 책이다. 신학자, 문헌 연구가, 고고학자 등의 입장에서 본 구약과 신약의 형성 배경, 마틴 루터의 종교개혁, 오늘날 이뤄지고 있는 성서 비평 등이 담겼다.

구약학자 에른스트 악셀 크나우프 교수는 성서를 “역사적 핵심에 창작된 이야기가 덧붙여진 책”이라고 정의한다. 유대교 유일신 신앙의 기원을 추적한 그는 페르시아 신앙에서 그 유래를 찾을 수 있다고 말한다. 당시 바빌론 점령지에서 이스라엘로 돌아온 유대인 중에는 사제, 관리, 군인 등 엘리트층이 섞여 있었다. 고향에서 살아가던 이스라엘 농민들은 다양한 신들을 믿고 있었는데 귀향자들은 이들이 자신들의 유일 신앙에 통합되길 원했다. 크나우프 교수는 성서가 이러한 유대민족 간 내부 갈등을 ‘가나안족’ 혹은 ‘아모리족’ 같은 이방 민족과의 싸움으로 바꾸어 기록했다고 지적한다. 아브라함과 야곱을 한 족보로 묶은 이유도 갈등을 봉합하기 위해서였다는 것이다.

신약에 대한 새로운 해석도 제시한다. 복음서 마태, 마가, 누가, 요한은 예수가 십자가에 매달린 시기 등에 대해 차이를 보인다. 슈피겔 외부 편집자 얀 풀은 모순에도 불구하고 다양한 관점이 복음 전파에 도움이 되기에 초대교회가 4 복음서를 수용했다고 말한다. 그는 마태가 기독교를 지금 막 알게 된 유대인들에게 초점을 맞추고, 요한은 영적으로 성숙한 지성을 위해 까다로운 읽을거리를 기록했으며, 누가는 역사가처럼 예수를 묘사해 복음서에 신뢰를 더하고, 마가는 신화 같은 이야기에 대한 대중의 열망을 채워줬다고 분석했다. 이러한 특징 덕분에 기독교 신앙이 소수 유대인의 신앙에서 로마의 종교, 나아가 전 세계에 영향을 끼치는 문화가 될 수 있었다.

크나우프 교수는 성서가 “철학적이고 종교적인 의미를 넘어선 책”이며 “역사에 나온 엄청난 물건들이 들어있는 박물관”이라 정리한다. 성서가 만들어지며 남긴 발자취를 따라가는 것만으로도 학살 없는 민족 통합, 서구 사회에 대한 기본 이해, 문학적 아이디어 등을 얻을 수 있기 때문이다.

27가지 주제로 성서를 분석한 책은 성경을 처음 접하는 사람들에겐 다소 어렵게 느껴질 수 있지만, 책 뒤편에 수록된 용어 해설, 연대표를 참고하면 흐름을 따라가는 데 지장이 없다. 독일 ‘슈피겔’ 시리즈의 세 번째 국내 번역서다. 1만8,000원.