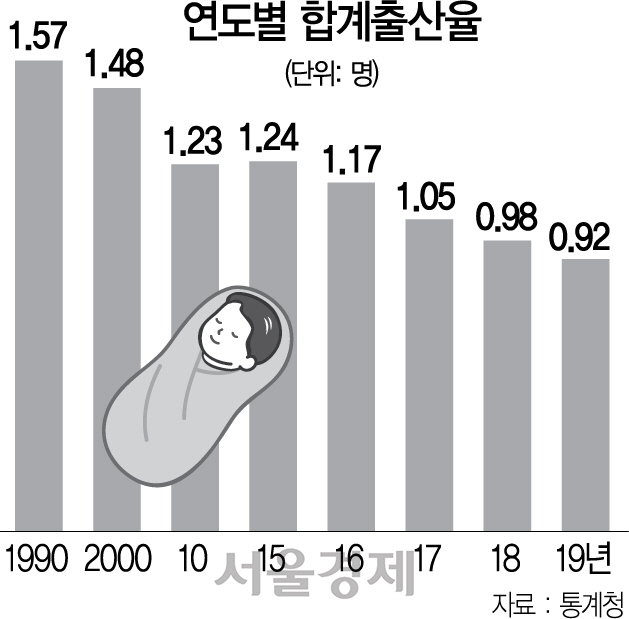

우리나라 여성 1명이 평생 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수인 합계출산율이 지난해 0.92명까지 떨어졌다. 역대 최저인데다 세계적으로도 전례를 찾기 어려울 만큼 충격적인 저출산 지표다. 출산은 줄어드는데 고령화로 사망자는 늘면서 올해부터 인구 자연감소가 시작될 것으로 전망된다.

26일 통계청이 발표한 ‘2019년 출생·사망통계’에 따르면 지난해 합계출산율은 1970년 통계 작성 이후 최저치인 0.92명을 기록했다. 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미한다. 2018년 처음 1명보다 적은 0.98명까지 떨어졌는데 지난해 더 추락했다. 인구 전문가들은 합계출산율이 2.1명은 돼야 국가나 사회가 유지된다고 본다. 경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국의 2017년 평균 출산율은 1.65명이며 작년 수치는 아직 집계되지 않았으나 OECD 국가 중 출산율이 1명 미만인 곳은 한국 뿐이다.

지난 14년간 저출산 대책에 185조원을 쏟아붓고도 출산율이 꼴찌에 머물러 정부의 실패한 보육 및 젠더 정책에 대한 비판이 거세질 것으로 보인다. 지난해 출생아 수는 30만 3,100명으로 30년 전인 1989년(63만9,431명)에 비하면 반토막이 났고 10년 전인 2009년(44만4,849명)과 비교해도 13만명이 줄었다. 그 결과 지난해 출생아 수에서 사망자 수(29만5,100명)를 뺀 ‘인구 자연증가’는 8,000명에 불과했다. 김진 통계청 인구동향과장은 “자연증가 8,000명은 사실상 ‘제로’에 가깝다”며 “올해 처음으로 인구 자연감소가 발생할 가능성이 높다”고 분석했다.

조영태 서울대 보건대학원 교수는 “수도권과 지방의 양극화 속에 출산율이 덩달아 악화하고 있다”면서 “저출산 문제를 단순히 보육을 지원하는 식으로 풀려고 하니 돈만 쓰고 효과를 보지 못한다”고 지적했다. /세종=한재영기자 jyhan@sedaily.com