14일 분당서울대병원에 따르면 윤혁 소화기내과 교수와 국제연구팀(미국 캘리포니아대·메이요클리닉, 캐나다 웨스턴대)은 지난해까지 보고된 31개 관련 연구 데이터를 종합해 장 점막에서 염증세포가 없어진 ‘조직학적 관해’에 도달한 궤양성 대장염 환자와 그렇지 않은 환자의 재발률 등을 비교분석한 결과를 미국소화기병학회 학술지 ‘소화기병학’(Gastroenterology, 영향력지수 17.373)에 발표했다.

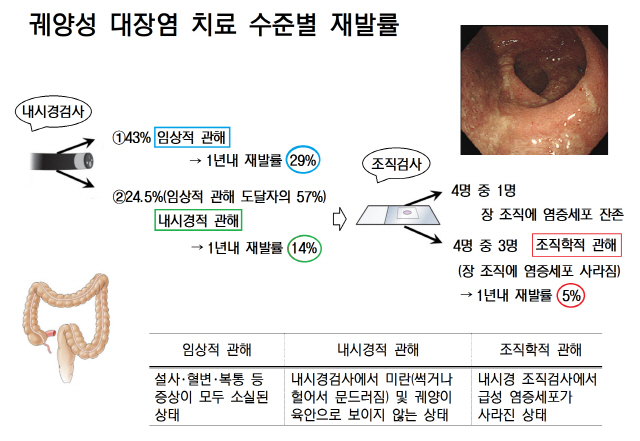

연구 결과 궤양성 대장염 치료 후 설사·혈변·복통 등의 증상이 사라진 ‘임상적 관해’ 또는 내시경검사에서 미란(썩거나 헐어서 문드러짐)·궤양이 보이지 않는 ‘내시경적 관해’에 도달한 환자의 75%는 조직검사에서도 염증세포가 없는 것으로 확인됐다. 이런 환자는 염증세포가 남아 있는 환자에 비해 재발률이 63% 낮았다. 조직학적 관해에 도달한 환자는 1년내 재발률이 5% 수준이었지만 임상적·내시경적 관해에 도달한 환자는 1년 내 재발률이 14%로 2.8배였다.

윤 교수는 “현재는 혈변 등의 증상이 호전되고 내시경에서 궤양이 보이지 않는 상태가 유지되는 정도만을 궤양성 대장염 치료의 목표로 삼고 있다”며 “조직학적 관해에 도달한 환자에서 재발률이 훨씬 낮게 확인된 만큼 앞으로는 점막 조직의 염증세포가 완벽하게 치료됐는지 확인하는 조직검사도 치료 목표에 포함시켜야 한다”고 강조했다. 이어 “환자들의 삶의 질 향상을 위해서는 장 점막의 염증세포까지 완벽하게 치료하면서 부작용은 최소화하는 효과적 치료 약제 개발 역시 중요한 과제”라고 덧붙였다.

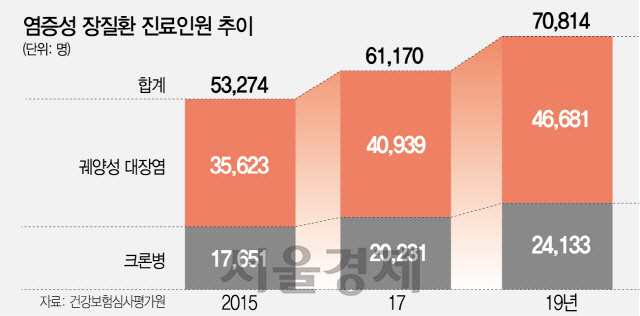

궤양성 대장염은 대장 점막에 염증으로 인해 궤양이 생긴 만성 면역질환이다. 아직 근본적인 발병 원인이 밝혀지지 않아 완치가 어려운 재발성 질환으로 증상이 악화되는 ‘활동기’와 호전되는 ‘관해기’가 반복적으로 나타난다. 설사·혈변·복통·변실금·가스 생성 등 증상 뿐만 아니라 치료를 받는 동안 오심·구토·두통·식욕저하·감염·얼굴 부종 같은 약물 부작용이 삶의 전반에 걸쳐 부정적 영향을 주기도 한다.

따라서 증상을 조절하고 합병증을 예방해가면서 지속적으로 관리하는 것이 중요하다. 증상이 잠시 호전된 상태를 염증이 사라졌다고 착각해 치료를 소홀히하면 장내에 남아있던 염증이 재발하거나 대장암 위험도가 높아질 수 있다. 그래서 궤양성 대장염을 치료할 때는 내시경으로 궤양이 없어졌는지 확인하는 것은 물론 조직검사에서 염증세포가 완벽하게 사라질 때까지 치료를 계속해야 한다는 주장이 있어 왔다. 하지만 조직학적 관해의 효과에 대해서는 의견이 분분했다.