5일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 온투업 등록신청을 희망하는 12개 P2P업체를 대상으로 사전면담과 함께 신청서류에 대한 피드백을 진행하고 있다. 본격적인 등록절차가 진행되기 전에 1대1 족집게 과외를 해주고 있는 셈이다. 당초 당국의 의도는 사전점검을 통해 등록일정에 소요되는 시간을 줄여 연내 제도권 P2P를 배출하겠다는 것이었다. 그러나 계획과 달리 오히려 사전점검 단계에서 중소형사를 비롯해 대형사까지 서류상 미비점이 다수 발견되면서 등록일정이 지연되고 있는 것으로 알려졌다. 금감원 관계자는 “대주주와 대표를 구분해 적어두지 않는 등 기본적인 회계 항목조차 제대로 갖추고 있지 않은 경우도 있었다”며 “P2P 경쟁력을 높이기 위해 한시라도 빨리 제도 안착이 이뤄져야 한다는 요구에는 공감하지만 소비자 보호 측면을 고려하면 철저하게 심사할 수밖에 없다”고 설명했다.

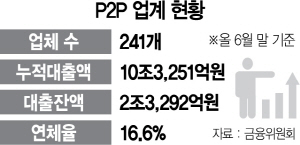

이렇다 보니 업계에서는 예상과 달리 10개 미만의 업체만 등록요건을 충족하게 될 것이라는 전망이 나온다. 앞서 전체 240여개 P2P업체 가운데 절반 정도가 온투업 등록을 희망하면서 등록업체 수가 많게는 20곳을 넘길 것이라는 장밋빛 전망도 나왔다. 금융권의 한 관계자는 “온투업자로 등록되면 안정적인 기관투자가 이뤄지는 등 성장 발판이 마련되기 때문에 업체들 입장에서는 하루빨리 등록절차를 시작하기를 바라는 상황”이라며 “최근 국정감사에서도 P2P업체들의 부실이 도마 위에 오르면서 감독 당국도 제도권 1호 P2P 탄생에 앞서 심사를 더욱 깐깐하게 진행할 것으로 본다”고 말했다.

국내 P2P시장 규모가 급속도로 커졌지만 제도권 금융사로 거듭나기에는 미숙하다는 우려도 있다. 당국의 관리·감독 외에도 업계 스스로 신뢰도를 높이기 위한 자정 활동이 필요하다는 지적도 잇따른다. 케임브리지대 산하 케임브리지대체금융센터가 올해 발간한 글로벌 대체금융시장 보고서에 따르면 P2P·크라우드펀딩을 포함한 국내 대체투자 규모는 7억5,338만달러로 전 세계 11위권에 올랐다. 1위인 중국(2,154억달러)과 2위인 미국 시장(611억달러)과 비교하면 아직 규모는 작지만 5년 만에 8위인 일본(10억7,475만달러)에 견줄 만큼 급속도로 성장했다. 하지만 P2P업계에서는 여전히 사기와 횡령 사건이 비일비재하다. 가짜 금괴를 담보로 투자자를 유인하거나 당초 약속한 투자처에 대출하지 않고 대주주 및 관계자의 사업자금에 유용하는 등 각종 사기 행각이 매년 잇따라 터지고 있다.