최근 중국의 대표적 반도체 기업인 칭화유니그룹이 만기를 맞은 13억 위안(약 2,200억 원)의 채권을 상환하지 못하는 디폴트가 발생했다. 이 사건은 지난 9월 HSMC라는 신생 중국 파운드리가 정부 보조금을 타내기 위해 사기극을 벌인 것과는 비교가 안 되는 충격이다. 칭화유니는 말 그대로 중국 대표 메모리 기업이다. YMTC라는 낸드 플래시 기업을 자회사로 두고 있고 중국의 D램 기업이었던 푸젠진화가 미국의 반도체 장비 수출 금지로 사실상 D램 사업에서 철수하자 중국을 대표해 D램도 하겠다고 선언한 곳이다. 그런 기업이 메모리의 ‘정수’라는 D램을 제대로 해보기도 전에 부도 위기에 직면한 것이다.

중국 대표 메모리 기업이 휘청거리는 사건을 계기로 다시 한 번 메모리 산업의 특징에 대해서 꼼꼼히 짚어보는 것도 의미가 있을 듯싶다.

여기서 이런 질문을 던져 보자. 후발 반도체 기업인 중국 업체들은 왜 메모리에 뛰어들었을까. 먼저 메모리와 중앙처리장치(CPU)의 핵심적인 차이를 생각해보자. 메모리는 기본적으로 CPU에 비해 설계 난도가 낮다. 메모리는 저장하라고 하면 저장하고 읽으라고 하면 읽을 뿐이다. 그래서 복잡한 로직을 필요로 하지 않는다. 메모리 칩은 거대한 아파트 단지와 비슷한 구조다. 이해하기 상대적으로 쉬운 유사한 형태가 반복돼 빽빽하게 들어차 있는 구조다.

반면 CPU는 데이터 저장이 아니라 연산이 목적이다. 초당 10억 개씩 쏟아 들어오는 수천 종류의 다른 프로그램을 해독해야 한다. 그래서 CPU는 완전히 다른 기능을 가진 수십 개의 섬이 오밀조밀하게 각종 배관을 통해 합쳐진 모습과 같은 구조를 하고 있다. 정리하면 메모리는 설계가 복잡하지 않고 트랜지스터 밀도가 높지만, CPU는 그 반대다. 설계 난도가 낮아 후발 주자 입장에서는 만만하게 보기 십상이다. 단 한 가지 엄청난 투자를 감당할 수만 있다면 말이다.

하지만 문제는 반도체가 다른 제조업과 달리 기술력이 원가에서 차지하는 비중이 상상 이상으로 높다는 데 있다. 가령 빵집에서 더 많은 빵을 만들기 위해서는 반드시 더 많은 밀가루가 필요하다. 반면 반도체 산업에서는 설계를 바꾸고, 광원이 다른 신형 극자외선(EUV) 노광장비를 쓰고, 또 미세 공정으로 진화하게 되면 원재료 격인 웨이퍼 위에 훨씬 더 많은 칩을 만들 수 있다. 더 뛰어난 미세 공정을 구현할 수 있다는 얘기는 트랜지스터당 원재료비와 인건비를 크게 낮출 수 있다는 의미와 같다. 중국과 같은 후발 주자로서는 버거울 수밖에 없다.

메모리 시장의 또 다른 특징은 원가에서 차지하는 설비투자 비용이 크다는 점이다. 메모리는 고객이 주문한 이른바 고객 특화 칩인 시스템 반도체와 달리 표준화된 칩이다. 그래서 소품종 대량생산을 통해 마른 수건도 쥐어짜는 원가 경쟁이 바탕에 깔려 있다. 다품종 소량 생산이 베이스인 파운드리(반도체 제조)에는 없는 ‘치킨게임’이 메모리에는 있는 이유도 바로 메모리가 표준화된 칩이라 물량 공세가 가능하다는 점에서 기인한다.

즉 메모리 기업이라면 엄청난 규모의 투자를 감당할 수 있어야 한다. 당장 대표적 고가 장비인 EUV 장비는 1대 가격이 1,500억원이다. 이제는 TSMC·삼성전자·인텔 등 수요자끼리 경쟁이 붙어 2,000억원을 호가한다는 얘기도 나온다. 이처럼 고정비용이 크면 공장 운영에 융통성이 없다. 손해를 보지 않으려면 고가 장비를 들여온 만큼 공장을 쉼 없이 돌릴 수 있도록 수주가 받쳐 줘야 한다. 더구나 메모리 반도체를 만드는 데는 40일 이상이 걸리기 때문에 한 번 중단된 공장을 재가동하는 데는 오랜 시간이 걸려 더 어렵다. 기술의 영향력이 크고 고정비용도 크다는 메모리 산업의 특징을 알면 왜 후발 주자가 성공하기 어려운지 알게 된다.

더구나 반도체는 부피마저 작고 부가가치도 높다. 비행기로 칩을 날라 전 세계에 팔 수 있다는 의미다. 조금만 시간이 지나면 상해 다른 나라에 팔기 힘든 신선 식품이나 안방 텃세가 있는 다른 제조업과는 질적으로 다르다. 자기 나라 땅에 금을 그어 놓고 이 시장은 내가 먹을 수 있다고 선언할 수 있는 업종이 아니다. 사실 중국 반도체를 예의주시하는 이유는 바로 중국의 내수 시장이 커서 중국 메모리가 일정 수준 이상 기술력이 올라오면 자기 나라 기업이 만든 메모리를 정보기술(IT) 기기에 의무 사용하도록 만들지 않을까 하는 예측에 기인한다. 그렇게 되면 중국 반도체도 급성장할 수 있다는 논리다. 하지만 이도 꼼꼼히 따져보면 맹점이 많다.

일단 중국이 스마트폰용 메모리를 양산하게 된다면 저사양 제품부터 내놓게 된다. 통상 스마트폰에는 물리적 공간 제약이 크다. D램만 해도 4개까지만 겹쳐서 사용하는 실정이다. 최저가형 모델에 적용된다는 D램은 3기가바이트(GB) D램인데 이를 기준으로 한번 보자. 3GB D램의 스마트폰은 흔히 6기가비트 4개로 구성된다. 기본적으로 스마트폰에는 열이 많이 나는 발열 덩어리인 애플리케이션프로세서(AP), D램, 메모리카드 등이 촘촘히 박혀 있어 공간이 더 아쉬울 수밖에 없다.

그런데 기술력이 달리는 저용량 메모리를 무리하게 스마트폰에 탑재하면 메모리를 더 겹쳐 욱여넣어야 돼 공간 부족에 시달리게 된다. 문제는 공간 부족에 시달리면서도 발열 문제가 생긴다는 점이다. 저사양 메모리가 배터리 효율이 떨어지기 때문에 그렇다. 이는 발열 부분을 해결하기 위해 추가 부품을 또 넣어야 한다는 문제를 낳는다. 공간이 부족해서 문제인데 추가 부품의 자리를 마련해야 하고 이는 원가 상승으로 이어진다. 하지만 저가 폰에 들어가는 메모리라 이런 비용을 다 원가에 반영하면 아무도 안 사가는 문제가 또 발생한다. 연쇄적인 악순환의 고리에 직면한다는 얘기다. 비용을 올리자니 저가 폰이 될 수 없고 비용을 안 올리자니 중국의 메모리 업체가 죽는다.

중국산 저가 스마트폰에 중국산 메모리를 의무 사용하게 할 경우 소프트웨어 시장이 고사 되는 점도 문제다. 현재의 IT 생태계는 소프트웨어 시장과 하드웨어 시장이 함께 성장하고 있다. 지금 모바일에서 구현되는 각종 게임 등은 메모리 용량을 기준으로 개발돼 확산된 것들이다. 그런데 중국 스마트폰에 자국의 메모리를 의무 사용하도록 한다고 해보자. 중국의 소프트웨어 산업은 중국의 메모리 사양에 맞춰 다운그레이드될 수밖에 없다. 이런 이유로 애국심에 호소해 한국의 메모리보다 수준이 떨어지는 메모리를 중국 IT 기기에 사용하라는 조치는 쉽게 꺼낼 수 없는 카드다.

지금 반도체 시장을 살펴보면 중국의 반도체 굴기는 당초 우려와 달리 기대를 훨씬 밑돈다는 것을 알 수 있다. 많은 이들은 삼성이 반도체에 뛰어들 당시에도 일본이 코웃음을 쳤음에도 기어이 삼성이 일본 반도체를 꺾었다며 우리도 중국을 경계해야 한다고 말한다. 원론적으로 맞는 얘기다.

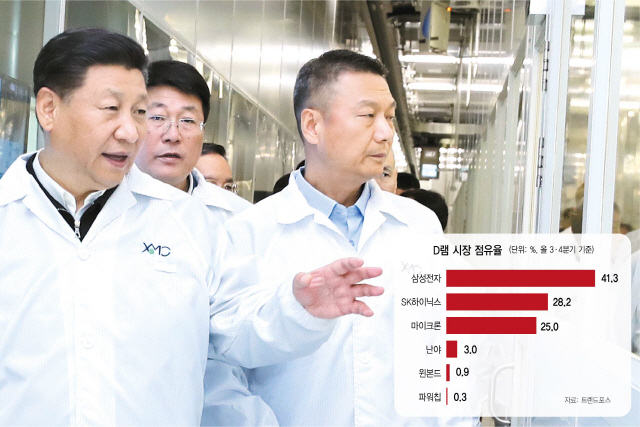

그러나 지금은 시장 환경이 너무 달라졌다. 삼성이 1983년 반도체 사업에 투자를 시작했을 때 전 세계적으로 메모리 회사는 10여 곳이나 됐다. 하지만 지금 메모리 시장은 D램은 삼성·하이닉스·마이크론 등 3개사, 기술력이 D램보다는 하급인 낸드는 많이 봐야 삼성·키옥시아·웨스턴디지털·마이크론·SK하이닉스·인텔 등 6개사 정도다. 사실상 한국·일본·미국 기업을 빼면 없다. 메모리 기술의 최고봉이라는 D램은 한국과 미국 기업, 단 3개사가 독식하고 있다. 지금은 삼성이 반도체 시장에 진출할 당시와는 비교할 수 없을 만큼 시장 진입 장벽이 높다. 실제 1980년대 중반에는 반도체 제조의 최소 선폭이 1,000나노였지만, 지금은 10나노 이하다. 제조 기술 자체가 훨씬 어려워졌다.

더구나 기술 패권 싸움으로 미국은 중국의 메모리를 그냥 두지 않고 있다. 당장 화웨이, SMIC 바로 그다음 미국의 타깃은 D램 업체가 될 것이라는 말이 나올 정도다. 물론 중국이 제대로 된 D램을 만들어 낸다는 가정 아래서다. 중국의 메모리 산업에 대한 의지는 항상 경계할 필요가 있다. 하지만 현실적으로 중국 메모리가 어려운 것도 분명한 사실이다.