지난해 4월 서울 A자치구 소상공인연합회는 건물주에 '착한 임대인 운동'에 동참하도록 현수막과 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 호소하려다 중도에 포기했다. 임대인을 직접 만나 설득하는 일도 여간 어려운 일이 아닌 데다 임차인들이 "나중에 (임대료 인상과 같은) 불이익을 받을 수 있다"며 한사코 만류해서다.

현재 A자치구에서 착한 임대인 운동에 동참한 건물은 30여 개 뿐이다. 이 지역의 소상공인과 자영업자 점포가 4만2,000여곳인 점을 감안하면 사실상 착한 임대인 운동이 구호에만 그친 셈이다. 한 소공연 관계자는 "권리금이라도 받기 위해 폐업 신고를 하지 않는 임차인과 건물 가격 하락 걱정에 공실을 그대로 두는 임대인의 이해 관계를 조율하기는 현실적으로 어렵다"며 "정부의 유인책 없이 건물주의 자율 참여에만 맡겨 둬서는 효과를 내기 어렵다"고 토로했다.

실제 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 사태로 서울 상가 공실률은 치솟았지만, 정작 자영업자의 가장 큰 어려움인 임대료는 떨어지지 않은 것으로 나타났다.

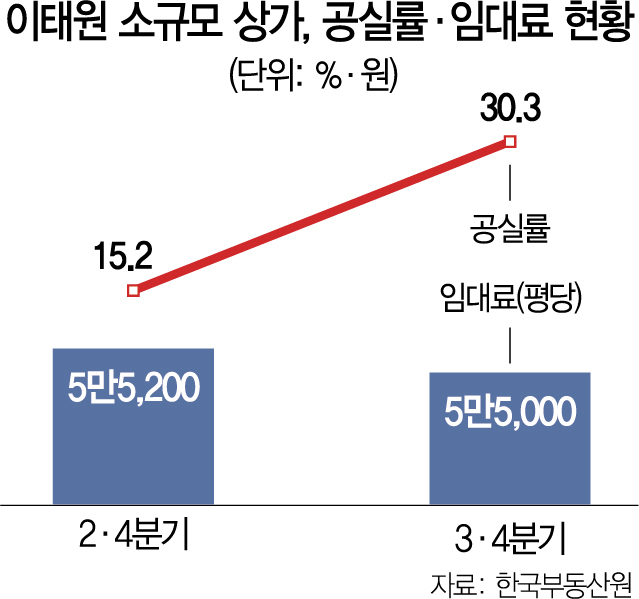

20일 한국부동산원의 상업용 부동산 임대 동향 조사에 따르면 서울 도심 지역 소규모 상가(2층 이하 연면적 330㎡이하 건축물) 공실률은 지난해 3·4분기 8.4%로 2·4분기(3.3%)에서 두 배 넘게 뛰었다. 주요 지역을 보면, 지난해 5월 코로나 19 확산이 일어난 이태원이 15.2%에서 30.3%로 공실률이 가장 높았다. 명동은 '제로'에서 28.5%로 치솟았다.

하지만 임대료는 사실상 그대로다. 서울 도심지역 소규모 상가 임대료는 3·4분기 3.3㎡(평)당 7만3,500원으로 2·4분기(7만4,700원)에서 1,200원(1.6%) 내리는 데 그쳤다. 공실률이 치솟았던 이태원은 5만5,200원에서 5만5,000원으로, 명동은 21만1,500원에서 20만8,400원으로 각각 0.4%, 1.5% 하락하는 데 그쳤다. 인하 폭이 미미하다.

드러난 수치만 놓고 봐도 정부가 선한 정책으로 추진해 온 착한 임대인 운동이 현실서는 전혀 성과를 거두지 못한 것이다. 건물주는 건물 가격 하락 우려해 임대료를 낮추는 데 난색을 보이고 있는 데도 정부가 건물주의 선의에 기대 탁상행적식으로 밀어붙인 결과다. 특히 임차인을 보호하기 위해 도입한 상가임대차보호법도 임대료 인하를 막는 요인으로 작용했다. 업계의 한 관계자는 "착한 임대인 운동에 동참하려고 20~30% 임대료를 내리면, 임대차보호법상 연 5%밖에 임대료를 올리지 못한다"며 "임대료를 원상 회복할 수도 없다는 우려가 건물주들의 공통적인 우려"라고 말했다. 더구나 임대료를 받아 건물 담보 대출 원리금을 갚아야 하는 건물주로서는 물리적으로 임대료 인하가 어려운 상황이다. 김포에서 카페를 운영하는 한 건물주는 "건물주도 임대수익으로 대출을 갚아 나가야 하는데 공실이 많아져 나머지 점포에 대한 임대료 인하가 더 어렵게 됐다"고 토로했다.

당정 차원에서 착한 임대인 동참을 유도하기 위해 임대료 인하액의 50%에서 70%까지 공제를 늘리는 등 혜택을 확대했지만 인하액을 보전하기에는 턱없이 부족해 현실성이 떨어진다는 지적이 나왔다. 임차인 입장에서도 임대료를 소폭 낮추더라도 손님이 끊겨 매출이 없는 상황에서는 실효성이 없는 대책이었다. 소상인들이 정부의 임대료 직접 지원을 요구한 것도 '착한 임대인 운동'의 현실성이 떨어져서다. 김임용 소공연 회장 직무대행은 "임대료 인하액을 100% 지원해야 착한 임대인 운동 동참이 늘 것이라고 제안했는데 받아 들여지지 않았다"고 지적했다.

정부가 선의로 추진해 온 착한 임대인 운동이 현실과 동떨어진 채 추진되다 보니 공허한 '구호'로만 남게 됐다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.