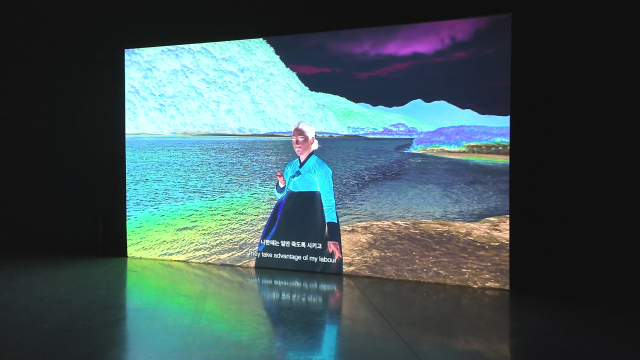

‘고된 노동을 요하는 전통 소조 방식을 고수하는 얼마 남지 않은 조각가 배형경. 그의 조각의 중심은 시종 인간이다. 고뇌하는 듯 고개를 숙이거나 두 손으로 머리를 싸매고, 잔뜩 웅크린 자세만큼이나 그들에 대한 진술은 아직 흙의 기억을 간직하고 있는 그들의 피부다. ‘조각의 위기’ 가 공공연하게 논해지는 시기에 배형경이 고집해온 세계가 그립고 각별한 것은 조금도 이상한 일이 아니다.’

이 같은 심사평과 함께 조각가 배형경(66·사진)이 국내 최고 권위의 미술상 중 하나인 2020년 김세중조각상 본상 수상자로 선정됐다. 예년 같았으면 김세중(1928~1986)의 기일인 6월 서울 용산구 효창원로 김세중미술관에서 열렸을 시상식은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 때문에 잠정적으로 올 6월로 연기됐다. 수상 소감을 통해 들을 수 있으리라 기대했던 ‘왜 그토록 인체 조각에만 몰입하는지’에 대한 답을 듣고자 경기도 가평군 청평면의 작업실로 찾아갔다.

‘사람은 무엇으로 사는가’에 대한 질문의 답을 찾고자 묵묵히 구두만 만들던 톨스토이의 소설 속 주인공 미하일처럼, 배형경 작가는 ‘인간의 삶이란 무엇인가’를 곱씹으며 40년 이상 사람 형상의 조각 만을 만들어왔다. 수수께끼 같은 개념미술과 약삭빠른 설치 작업이 부각되는 시대에도 그는 흙을 주무르고, 석고를 깎고, 금속을 용접하는 전통 조각을 고집한다. 작업실 문을 열어주는 배 작가의 뒤로 그 자신보다도 더 큰 인간 군상이 ‘떼지어’ 서 있다. 거리두기가 일상이 된 이후 이토록 큰 무리의 환대를 받은 게 언제였던가. 고달픈 인생을 응축해 담은 몸뚱이가 어쩌면 시대의 자화상일지도 모른다.

한 손에 용접기를 든 채 “구작에서 버려진 것들을 마주하며 신작을 구상 중”이라는 말이 작가의 첫 인사였다. 작품의 기운과 규모에 비해 작가의 체격은 왜소하다. 1970년대 중반 서울대 미대 조소과에 입학할 당시 정원은 15명. 절반을 차지했던 여학생들 가운데 졸업 후 지금까지 조각을 계속하는 이는 배형경이 유일하다.

“조각이 거친 남성들의 세계라는 인식이 강한 터라 내가 낄 자리가 없더군요. 그래서 내 힘에 부칠 만한 걸 만들며 오기를 부렸어요. ‘나 여기 살아있다. 나 이런 거 한다’는 그런 마음으로, 내가 삶을 살아가는 오기의 발현이 작업이 됐죠. 병약한 체질이었는데 조각을 하느라 힘이 늘었으니, 내가 조각을 위해 산 것인지 조각이 나를 살렸는지 가끔 헷갈려요.”

그의 은사는 한국 조각계의 거장인 최종태,최만린,최의순,엄태정 등이다. 1978년작인 대학 졸업 작품은 “인체를 해체해 누더기처럼 걸었던” 것이었고, 1987년 대학원 졸업 작품은 힘줄이 불거질 정도로 파이프를 움켜쥔 손이었다. “그 시절 관악산은 시위 없는 날이 하루도 없던 때였고 민중 미술이 대세였다”고 한다. 그의 전시는 절규에 가까울 정도로 거칠고 험악했다. 그의 ‘인간’은 성의 구분이 모호한 중성적 존재로 구부정한 자세, 상자나 철창에 갇혀 있거나 묶이고 매달리고 잘린 고통의 결정체다. 왜 이토록 고달픈 인간을 만드는 것일까.

“관심의 중심은 늘 인간이었어요. 그 형상이 비극적이고 우울한 것은 내 개인적 성향이 60%, 외부적 요인이 40% 정도 되겠네요. 초현실주의 조각가 자코메티가 뼈대만 남긴 앙상한 작품으로 변화한 계기가 제2차 세계대전이었어요. 위로와 기쁨을 주는 예술의 목적 말고도, 눈앞에 보이는 이 땅의 현실에 눈 감아버릴 수 없는 것 또한 예술입니다. 지금도 세계 곳곳에서 펼쳐지는 부조리한 상황들, 숨겨도 감춰지지 않는 그 본질적인 것을 작품에 담고자 합니다.”

인간 군상을 통해 작가가 얘기하고 싶은 것은 답이 아니라 질문이다. “예술은 질문이지 답이 아닙니다. 삶과 존재에 대해 당신은 어떻게 생각하느냐 묻는 것이죠. 머리를 짓이기는 육중한 추, 몸을 관통하는 꼬챙이, 힘들고 고달픈 형상이건만 자꾸만 인생이 왜 그렇게 힘든지 생각하게 만든다는 소장가가 여럿 있어요. 사람들이 감추고 잊으려 할 뿐 우리 옆에 항상 존재하는 그 비극과 통렬한 감정을 들여다 봅니다.”

흙과 쇳덩이가 주를 이루는 작업실 책상 위에는 먹이 놓여있다. “내 작품이 검은 빛인 이유가 바로 먹이에요. 화선지에 먹물 입힌 것 같은 조각을 하고 싶어서죠. 이 땅에 사는 사람으로서 우리 조각의 뿌리를 더듬다 보면 불교 조각, 동양화를 거쳐 먹에 다다릅니다. 먹 드로잉을 하고 있었어요." 이 대답이 그의 다음 신작을 기대하게 만든다.

작업실에서 나오는 길, 진돗개 두 마리 ‘자코’와 ‘메티’가 손님을 배웅한다. 반려견마저도 배형경의 곁에서 조각가의 이름을 나눠가졌다.

/가평=조상인 기자 ccsi@sedaily.com, 사진=오승현 기자