정부가 내년 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 개발 목표를 제시한 가운데 화이자와 모더나가 개발한 mRNA 백신을 가능케 한 인공 세포막 기술에 눈길이 모아진다.

코로나19 백신은 바이러스의 유전물질인 mRNA를 주사해 항체 생성을 유도한다. 이때 mRNA를 세포까지 안전하게 전달하고 다양한 신체 환경에도 안정적으로 물질이 유지될 수 있는 ‘약물 전달 시스템’이 필요하다. mRNA는 열에 약하고 깨지거나 변형되고 혈액에서 분해되는 속성이 있기 때문이다.

보통 계란과 콩에서 추출한 리피드(Lipid)로 인체의 세포막과 비슷한 ‘인공 세포막(Lipid Bilayer)’을 활용하면 안전한 약물 전달 물질을 신속하고 다양하게 만들 수 있다. 세포 구성 물질이라 면역 거부 반응이 없는 것도 장점이다. 이물질 차단과 윤활 기능도 있고 대량 생산도 가능하다. 세포막은 외부 세균으로부터 세포 내부를 보호하고 세포 내·외부의 단백질과 효소가 신호 전달과 확산 운동을 잘할 수 있도록 돕는다.

이런 리피드를 활용한 약물 전달 시스템인 지질나노입자(LNP·Lipid Nano Particle) 기술은 코로나19 팬데믹 상황에서 화이자와 모더나 백신에 쓰이며 효용성을 입증했다. 수십 년 전부터 선보였으나 안정성 부족으로 널리 쓰이지 못했던 기술이 업그레이드된 것이다. 앞서 1995년 존슨앤드존슨은 독실(Doxil)이라는 항암제를 내놓을 때 이스라엘 히브리대의 원천 기술을 바탕으로 처음 리피드를 활용한 약물 전달체를 썼으나 알레르기 반응 등이 나타났다.

이후 반도체 공정의 나노 기술이 발전하며 리피드의 특성을 정확히 알고 디자인할 수 있게 됐다. 여러 형태의 자가조립(Nano Self-Assembly)을 할 수 있는 원천 기술과 특허·노하우가 생긴 것이다. 조남준 싱가포르 난양공대 재료공학과 교수는 “화이자와 모더나에 비해 리피드 배합 비율과 이온화 지질의 특성이 다른 기술을 개발해 특허출원했다”며 “한국판 mRNA 백신 개발을 비롯해 유전병 치료제나 항암제 개발 등 활용처가 다양하다”고 설명했다. 조 교수는 난양의공학연구소 부소장과 싱가포르-MIT 공동연구기술원 책임자다.

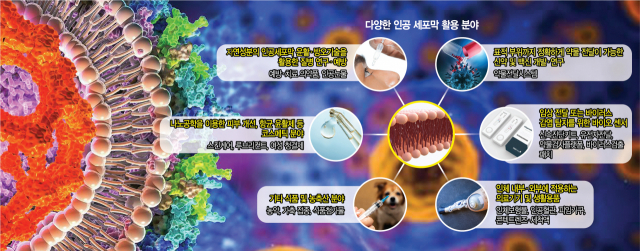

실례로 인공 세포막 기술을 쓰면 각종 바이러스와 암의 신속 진단에도 유리하다. LNP 기술을 적용할 경우 바이러스 진단 민감도를 기존 80% 수준에서 95%까지 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다. 신속 항체·항원 진단 키트와 각종 간염을 동시에 진단할 수 있는 기술을 개발하는 것이 한 예다.

약병과 주사기의 특성·굴곡에 따라 인공 세포막을 코팅하면 약물이 내부 표면에 흡착되는 것을 막아 99% 이상 약물을 활용할 수 있는 장점도 있다. 조슈아 잭맨 성균관대 화학공학과 교수가 독감 백신을 실험한 결과, 일반 약병의 경우 약물 주요 성분의 20~40%가 잔류물로 남아 정량을 주사하더라도 백신 효율성이 떨어지는 것으로 나타났다. 잭맨 교수는 “코로나19 백신이나 고가 또는 희귀한 약물 등에 이 기술을 적용하면 약물을 효율적으로 사용할 수 있다”고 말했다.

인공 세포막 기술을 쓰면 인체와 똑같은 환경을 체외에 구성해 신약 개발, 약품 검사 플랫폼으로 쓸 수 있고 리피드 코팅을 통해 주사, 인공 장기 삽입, 임플란트, 내시경 검사 과정에서 인체 거부반응을 획기적으로 낮출 수 있다.

조 교수는 “독성을 가진 약물을 안전하고 정확하게 인체에 전달하는 과정에서 인공 세포막의 자가 조립을 어떻게 하느냐가 핵심”이라며 “이 기술은 앞으로 제약과 나노바이오 기술의 방향성을 좌우할 것”이라고 내다봤다.

이 밖에 ‘유기체의 다이아몬드’라고 불릴 정도로 단단한 꽃가루(Pollen)를 활용한 차세대 약물 전달 물질 시스템도 개발하고 있다. 조 교수는 “꽃가루에서 알레르기 유발 물질을 없애고 약물 전달 기능을 강화하는 점이 특징”이라며 “표준화가 용이하고 인체에 무해해 다양한 기능성 분자를 전달할 수 있다”고 말했다.

정민섭 홍익대 화학공학과 교수는 “우리나라는 아직 유행을 좇아가는 연구를 많이 하는데 원천 기술 확보에도 초점을 맞춰야 한다”며 “인공 세포막 기술을 확보하기 위해 리피드 원천 재료를 만들 수 있는 디자인 능력과 자가 조립 전달체에 대한 지식재산권을 확보해야 한다”고 강조했다.