# 인공지능(AI) 전문 업체 K 기업은 국내 대학에서 AI 관련 석사 학위를 가진 사람을 대상으로 채용을 진행 중이지만 어려움을 겪고 있다. 채용 공고를 냈는데 지원자가 너무 적고 그나마 원서를 낸 지원자들의 면면이 회사가 원하는 실무형 인재상과는 거리가 멀어서다. K 기업 관계자는 “AI 특화 업무를 하기 위해서는 석사 이상의 실무형 인재가 필요한데 여전히 풀(pool)이 작아 현장이 원하는 인력을 찾는 데 애를 먹고 있다”고 말했다.

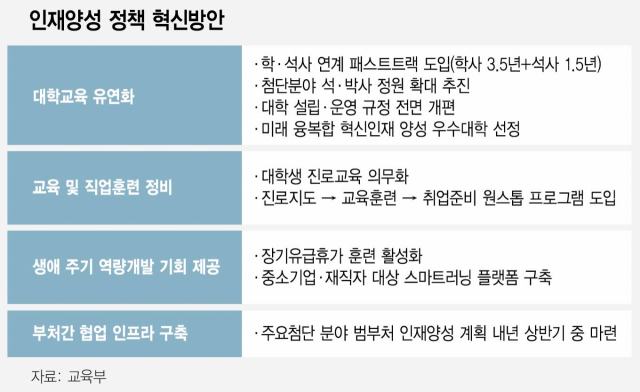

정부가 첨단 분야 ‘학사 3.5년+석사 1.5년’ 패스트트랙을 도입하기로 한 것은 기존의 경직된 학사 운영 체계로는 조기에 산업 현장에 신기술 분야 인재를 공급하기 어렵다고 판단해서다. 정부는 디지털 4차 산업혁명 가속화에 따른 신기술 분야 인력 부족에 대응하기 위해 다양한 정책들을 추진해 왔지만 현장에서는 여전히 기술을 선도할 중·고급 인력이 부족하다고 호소한다. 교육부에 따르면 국제인공지능학회 발표자 2만 2,400여 명(2018년 기준) 가운데 한국 연구자는 1.8% 수준인 405명에 불과하다.

정부는 패스트트랙 도입 및 첨단 학과 대학원 증원 등을 통해 석사 학위 이상의 실무형 고급 인력이 최대한 빨리 기업 등에 진출할 수 있도록 지원한다는 방침이다. 다만 전문가들은 수도권 대학들이 첨단 학과 학부 정원을 자율적으로 늘리지 못하도록 원천 봉쇄한 수도권정비계획법 등과 같은 규제가 지속되는 한 인재 양성에 한계가 있다고 지적했다.

◇1년짜리 석사 과정도 도입=정부가 16일 발표한 ‘학·석사 연계 패스트트랙’은 첨단 분야 석사 학위를 학부부터 5년 만에 취득할 수 있도록 한 제도다. 일반 학과나 이공계 학과를 7학기(3.5년) 만에 마치고 이어서 석사 과정을 3학기(1.5년) 만에 마치는 프로그램이다. 기존 학사 운영 체제가 ‘학부 4년+석사 2년’인 점을 고려하면 석사 학위 취득까지 1년이 빨라지는 셈이다. 지금까지는 같은 대학 안에서만 학·석사 연계 과정을 운영할 수 있었지만 앞으로는 다른 대학과 공동으로 연계 과정을 운영하는 것도 허용한다. 교육부 관계자는 “A 대학에서 7학기 동안 학사를 마치고 B 대학에서 3학기 동안 석사 과정을 마칠 수 있는 것으로 내년도에 계획을 마련해 오는 2023년에 도입하도록 준비할 것”이라고 말했다.

2023년부터 AI 분야 등에서 1년짜리 마이크로 석사 과정도 본격 도입된다. 대학 첨단 학과에서 운영하는 석사 수준의 필수 과정을 이수하면 이수증이나 학위를 받을 수 있는 제도다. 현재 포스텍(포항공과대)이 이집트 카이로대와 협력해 빅데이터·AI 분야 1년 단기 100% 온라인 석사 과정을 시범 운영하는 ‘DEBI 프로그램’이 대표적이다.

◇신기술 분야 대학원 정원도 확대=정부는 대학원 정원 중 충원하지 못한 결원을 활용해 빅데이터·AI·신재생에너지 등 첨단 학과 대학원 정원도 늘려주기로 했다. 이를 통해 내년에 서울대 등 8개 대학 대학원에서 558명의 정원이 늘어난다. 또 지금까지는 대학원 정원을 늘리려면 교사, 교지, 교원, 수익용 기본재산 등 4대 요건을 모두 100% 충족해야 했는데 앞으로는 교원 학보율만 100% 채우면 정원 증원이 가능하도록 했다. 또 지금은 학부 정원 1.5명을 감축해야 석사 정원 1명을 늘릴 수 있지만 앞으로는 학부 정원을 1명만 줄이면 된다.

이 밖에 대학생들이 1학년부터 진로 교육을 바탕으로 기업의 문제 해결형 프로젝트를 통해 경험을 쌓고 취업까지 연결하는 원스톱 프로그램도 도입하고 대학 입학 후 진로 교육을 의무화한다.

◇규제 혁파 없이는 근본적 한계=다만 교육계나 기업 현장에서는 1982년에 제정된 ‘수도권정비계획법’을 수정·폐지하는 등 강력한 규제 개혁 없이는 첨단 분야 인재 양성에 한계가 있다고 지적했다. 수도권정비계획법에 따라 수도권 대학들은 첨단 분야 학과 정원을 자율적으로 늘리는 데 제한을 받고 있다. 실제로 미국 스탠퍼드대는 컴퓨터공학과 재학생을 2009년 150여 명에서 10년 새 750여 명으로 다섯 배나 늘렸다. 하지만 서울대 컴퓨터공학부는 2005년 이후 15년째 55명을 유지하다 지난해 16년 만에 정원을 고작 70명으로 늘리는 데 그쳤다.

차국헌 서울대 공과대학 교수는 “수도권 정원 제한 등으로 묶인 학과 간 벽이 학생들의 전공 선택을 제한하고 있다”며 “미국 스탠퍼드 같은 명문대도 점점 자유전공으로 학생을 뽑는데 우리나라는 글로벌 트렌드와 역행하고 있다”고 지적했다. 그는 이어 “학령인구 감소 시대에 학생들에게 보다 넓은 선택권을 주고 학과도 수요자 중심에 눈높이를 맞추면서 발전해야 하는데 국내 교육 규제 현실에서는 어려운 게 사실”이라며 “학과 정원 조정 문제를 지금처럼 대학 학과 간 자율에 맡기면 각 과의 이해주의 때문에 절대 풀 수 없으며 인재 양성에도 차질을 빚을 것”이라고 설명했다.